|

| 目录 |

| |

| 10 持续专业发展

|

| |

| 本章是《基础教育课程指引-聚焦.深化.持续(小一至小六)》的其中一章,内容如下: |

| 10.1 背景 |

| 10.2 本章目的 |

| 10.3 回顾与反思 |

| 10.4 教师专业发展与校本课程发展 |

| 10.5 规划与实践 |

| 10.6 建立学校实践社群 |

| 附注 |

| 参考文献 |

|

| |

| |

| 10.1 背景 |

| |

| 学生的学习成果与教师的教学效能有着密切的关系1。随着课程改革的推行,学校对教师的要求已由以往的较着重个人效能,逐渐演化为以科组为本的团队协作,期望教师能致力推展校本课程和整校的学与教策略,以提升学生的学习成果和照顾学习的多样性。 |

| 如今,教师的角色不单是授业,更是学习的促导者-帮助学生学会学习,达至全人发展。现时,不论是公、私营机构,皆强调建立学习文化和知识管理系统,以提升机构效能,并投放资源,为其雇员提供培训机会。所以,教师的专业发展也需因应时代变化作出调整,以能应对未来的挑战。 |

| |

| |

| 10.2 本章目的 |

| |

|

概述过去十年教师专业发展的情况 |

|

检视不同的教师专业发展机会 |

|

阐释教师专业发展如何有效促进学生的学习成果 |

|

| |

| |

| 10.3 回顾与反思 |

| |

| 教育是专业的工作,而专业是指「一群有特定知识、技能和实务经验的人从事的工作,他们必须和同侪不断测试、修正自己的专业素养」2。正因如此,终身学习既适用于学生,也在教师身上充分体现。 |

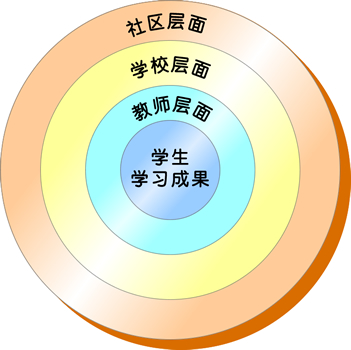

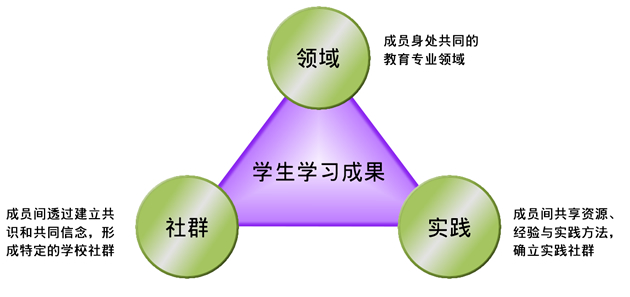

| 教师的持续专业发展有多个向度,包括:协助推行新的教育政策、应对校内新的任务、回应学校的关注项目,以及促成个人专业成长3。教师的专业发展既有个人层面,亦包括学校和社会层面,并以如何有效提升学生的学习成果为要务(见图10.1)。 |

| |

| 图10.1 不同层面的教师专业发展活动 |

|

| |

| 过去十年,教师的专业发展出现不少变化。「师训与师资谘询委员会」(已于2013年6月1日重新命名为「教师及校长专业发展委员会」)4于2003年订定了「教师专业能力理念架构」,为学校和教师提供四个范畴的参照,包括「教与学」、「学生发展范畴」、「学校发展范畴」及「专业群体关系及服务范畴」,以计划及评估专业发展的方向和内容。该会并为教师制定一个三年内参加150小时持续专业发展活动的「软指标」,以鼓励教师在不同的专业范畴内参与有系统或其他模式的持续专业发展活动,提升专业水平。而于2003/04学年起设立的「行政长官卓越教学奖」更以表扬有效的教学实践,强调追求卓越及培养协作的文化为目标。诚如历年的《视学周年报告》中指出,现时学校皆透过多样化的专业发展活动,提升教师的教学质素和效能,例如,引入不同的校外专业支援,及/或利用共同备课和同侪观课,促进教师间的专业互动与交流。 |

|

| |

| 总结不同学校所推行的专业发展活动经验,当中有值得参考的良好实践经验,也有尚需反思的地方,简述如下: |

| 值得参考的措施 |

|

学校在订定教师专业发展活动与政策时,鼓励教师参与,并取得共识。 |

|

学校根据其发展需要,订定相关的校本持续专业发展政策。 |

|

将教师专业发展视为长远的人力资源策略。 |

|

透过教师专业活动,推动校本课程发展。 |

|

整校的教师专业发展活动呼应学校的关注项目,例如,教授非华语学生以中文作为他们的第二语言,并适时检视成效。 |

|

学校订立机制,鼓励教师于完成校外专业发展活动后,在校内与同侪分享。 |

|

于时间表中,设立特定时段,安排同级同科教师共同备课,包括商议教学策略、讨论教学难点等。 |

|

利用资讯科技,如内联网等,上载教学笔记、简报等,鼓励知识共享。 |

|

营造团队学习气氛,鼓励教师透过自评、他评等,促进专业成长。 |

|

善用教师及校长专业发展委员会发表的《新任教师专业发展-入职启导工具》,建立或优化校本教师入职启导计划,以帮助新入职教师融入学校。 |

| |

|

|

|

把共同备课和同侪观课结合,订定清晰的观课焦点,加强观课后的评课和讨论,提升教学效能。 |

|

在引入校外专业支援的同时,亦拟订了提升教师能量的方案,以达至可持续发展。 |

|

与其他学校合办交流活动,令教师有机会认识他校在学与教方面的成功经验,触类旁通,引发思考。 |

|

| |

| 尚需反思的地方: |

|

推行教师专业发展活动的目标和方向是否清晰? |

|

参与校外不同的协作与发展计划前,有否认清需要和优次? |

|

推行教师专业发展活动时,有否监察成效? |

|

科组间有否就专业发展活动作出协调,避免活动重叠? |

|

教师专业发展活动是否能紧扣学生学习或其他范畴? |

|

如何避免教师专业发展活动逐渐流于常规化,未能对应学校关注项目? |

|

引入校外专业支援前,教师间有否建立共识? |

|

当校外专业支援服务完结后,如何将良好实践经验持续深化? |

|

学校如何善用「教师专业能力理念架构」,以了解整体员工于各个范畴的专业能力,并订定全面的教师专业发展计划? |

|

| |

示例 联校教师专业发展日 示例 联校教师专业发展日 |

| 甲校和乙校联合举办一整天的教师专业发展日。 |

| 活动前 |

|

两校向全体教师派发问卷,以了解他们较关注或希望加深认识的议题。 |

|

经统计、分析和商议后,议定了以「学生学习风格」作为是次发展日的主题,并加入「团队建设」环节,以提升教师间的协作默契。 |

|

事前,两校先安排负责教师专业发展的小组进行会议,商讨预期成果、内容、拟邀请的嘉宾讲者、日程安排、举行地点、延伸活动等。 |

| 活动当日 |

|

两校先简短介绍近年教师专业发展的情况、关注项目等,并以游戏方式让两校教师彼此认识、分享体验,建立默契。 |

|

熟悉儿童心理的嘉宾讲者,向教师概述学生的不同学习风格、特性和须注意事项。 |

|

其后,两校教师以「合作学习」方式分组,平均分成「视觉型」、「听觉型」和「动觉型」学习风格的专家组,列举不同学习风格学生的独特学习需要、关注事项等。 |

|

完成讨论后,各专家组成员返回由两所学校组成的科目小组,尝试因应学生的学习风格、课程目标、科目特性等,拟订合适的学与教策略,并选派组长汇报。 |

|

午膳后,由特邀历奇活动人士,于甲校内为两校教师安排「团队建设」活动,透过一连串队际活动、比赛等,加强教师间的默契和团队协作气氛。 |

|

最后由两校校长作总结,并收集教师活动后的问卷,以作分析和检讨。 |

| 活动后 |

|

甲、乙校教师继续保持联系,分享照顾不同学习风格学生的心得,并交换教学笔记、简报等。 |

|

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

教师应如何自我装备? |

|

学校管理人员应如何促进教师专业发展? |

|

现时的专业发展活动如何为学生学习带来正面的影响? |

|

|

| |

| |

| 10.4 教师专业发展与校本课程发展 |

| |

| 学校须按其发展需要,规划具特色的校本课程,例如: |

|

以学科为发展核心,如语文科、常识科等。 |

|

以主题为发展重点,如四个关键项目、共通能力等。 |

|

配合学校发展计划及关注事项,如照顾学习的多样性、小班教学等。 |

| |

| 教师专业发展正好为推动校本课程发展提供助力,因为后者需要由学校和教师共同「负起决定课程内容、学习资源,以及‘施教-学习-评估’程序主要责任」5。教师专业发展活动十分多元化,包括有系统的学习和其他学习模式,并涵盖个人、学校和社区层面(详见表10.1)。就个人层面而言,因应年资、特定的要求、个人学习需要等,教师可作适当规划,以促进个人成长,并提升学科教学知识,为建立校内「分散式领导」团队作好预备。 |

| |

| 表10.1 教师专业发展模式举隅 |

|

教师 |

学校 |

社区 |

| 个人成长 |

学科教学

知识 |

整校 |

学习领域/

科目 |

教育局 |

其他* |

| 有系统学习 |

参与课程;出席会议、 研讨会、讲座、工作坊 |

教师发展日 |

科务会议 (例如共拟课程) |

「培训行事历」:课程、研讨会、讲座 |

参与课程;出席会议、研讨会、讲座 |

| 参与网上课程 |

退修日 |

| 大专课程、与资格相关课程 |

联校活动 |

| 其他学习 |

网络、社交媒体 |

成为学科团体会员 |

计划、先导计划(例如优质教育基金等) |

种籽计划 |

探访他校 |

| 入职启导或师友计划 |

担任他校嘉宾讲者 |

离岸或海外学习访问 |

共同备课 |

校本支援服务 |

学校或区域网络 |

| 阅读 |

阅读专业文章、期刊等 |

探访他校 、互访 |

同侪观课 |

教师借调计划、自愿调任学校计划、跨职系员工调配计划 |

校本支援 |

| 发表文章、报告、书册等 |

专业话语 |

学习小组 |

共同分析学生课业及学生数据 |

课程发展探访 |

大学与学校伙伴协作 |

| 反思日志 |

同侪学习 |

|

行动学习及研究 |

同侪参与校外评核 |

商校合作 |

| 休假进修 |

|

|

学习圈、

实践社群 |

内地与香港教师交流及协作计划 |

|

| 服务教育界或社区(例如担任嘉宾讲者、工作小组成员等) |

|

个别指导 |

|

|

|

| * 包括办学团体或大学、非政府组织、他校、其他人士等。 |

|

| |

| 此外,为配合教育局在不同范畴提供的教师专业发展架构,学校应为教师制定清晰的校本培训计划,以辅助校本课程的推展,照顾学生不同的学习需要。教师专业发展架构包括: |

|

融合教育教师专业发展架构:为提高教师照顾有特殊教育需要学生的专业能力,教育局为现职教师提供三层有系统的培训课程,即基础、高级及专题课程(「三层课程」)。 |

| |

|

|

|

资优教育教师专业发展新架构:为配合学校各持份者的需要,教育局为现职教师提供适切的资优教育培训,以促进校本资优教育的持续发展。 |

| |

|

|

| |

| 过去十年,教育局亦为学校和教师提供了不同的支援措施,以鼓励和促进校本课程发展,包括: |

|

小学教育 - 协作研究及发展(「种籽」)计划 |

|

小学校本课程发展 |

|

校本专业支援 |

| |

|

|

| |

示例一:协作研究及发展(「种籽」)计划-常识科 示例一:协作研究及发展(「种籽」)计划-常识科 |

| 目的:透过常识科的探究学习,发展学生的批判/明辨性思考能力及创造力。 |

| 这计划包括「发展」和「研究」两个部分,既为发展「学生的批判/明辨性思考能力及创造力」的学习资源及教学策略,亦为探索影响常识科课程施行的因素,从而优化学与教策略,完善课程发展。 |

| 参与计划的借调教师和种籽学校,就培养学生的批判/明辨性思考能力和培养学生创造力两项目标,一起开发资源,共同策划和试行不同的学与教策略,并将成功的经验总结,把有用的教学资源整合,以至发展成示例,供其他学校参考和使用。 |

该计划发展的示例包括:

- 小小时装设计师

- 太阳王国历险记 |

| 纵观来说,是项计划除了能向其他学校推展成功的经验外,更为借调教师带来崭新的工作体验,透过与友校教师的讨论、协作和互动,不单帮助教师个人的专业发展及成长,也为教师工作的学校带来裨益。 |

|

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

你的学校现时的专业发展活动安排如何?能满足你的需要吗? |

|

你认为自己在哪方面尚有改进空间?怎样的专业发展活动对你较适合? |

|

|

| |

| |

| 10.5 规划与实践 |

| |

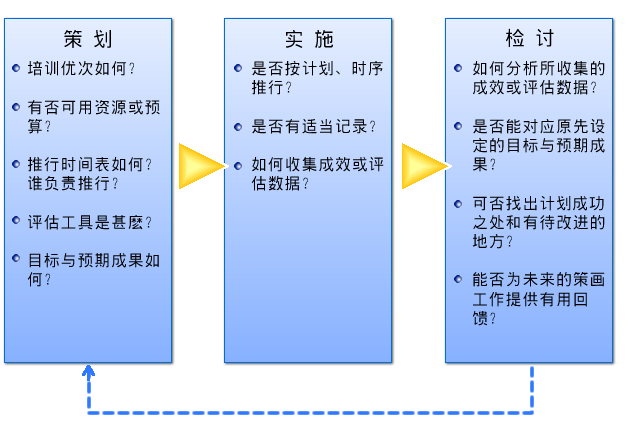

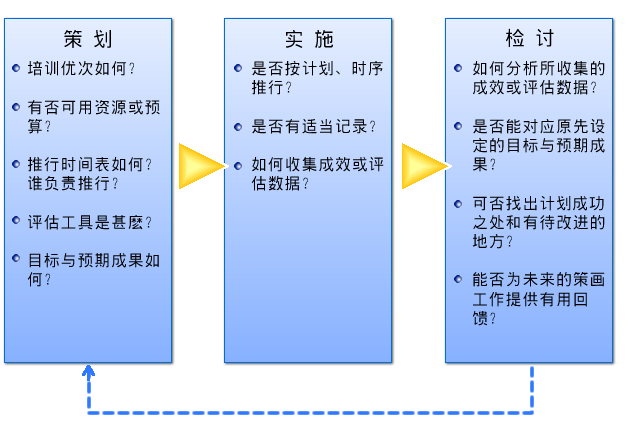

| 《基础教育课程指引(小一至小六)》勾画出香港未来十年的小学课程的发展方向。为使校本课程能更聚焦、深化,并持续地发展,规划具成效的教师专业发展方案至为重要。以下图表是部分教师专业发展规划工具,学校可按需要列印参照: |

| |

| 图10.2 策划-实施-检讨 |

|

| |

| 表10.2 专业发展需要分析 |

|

重要性

(高、中、低) |

迫切性

(高、中、低) |

需要层面

(个人、科组、整校) |

优次

(1,2,3…) |

| 小班教学 |

|

|

|

|

| 电子学习 |

|

|

|

|

| 照顾学生的多样性 |

|

|

|

|

| 四个关键项目 |

|

|

|

|

| 共通能力 |

|

|

|

|

|

| * 上述例子只涵盖「教师专业能力理念架构」的「教与学范畴」。 |

| |

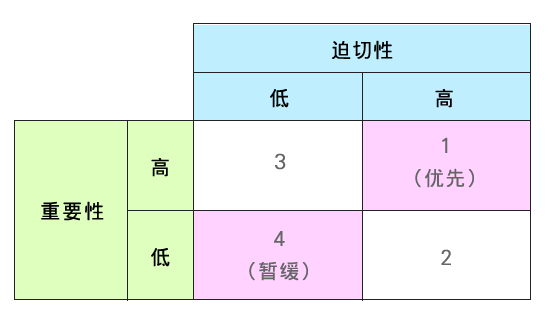

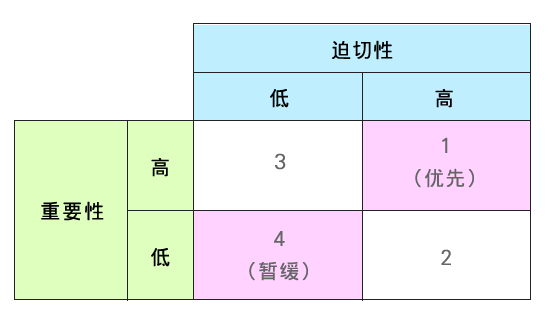

| 图10.3 「重要性与迫切性」分析 |

|

| 注:按重要性与迫切性的高低,决定专业发展计划的推行优次(1, 2, 3, 4)。 |

| |

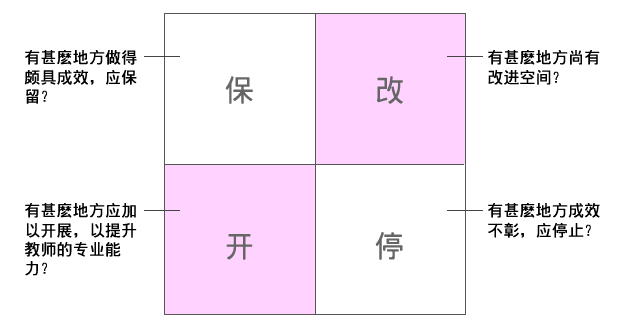

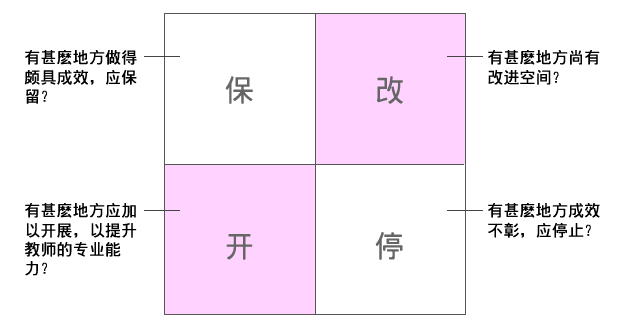

| 图10.4 「保改开停」分析 |

|

| |

| 此外,学校可参照《新任教师专业发展—入职启导工具》拟定一套包含校本指标的「完成入职启导备考」,以优化校本教师入职启导计划,为新任教师提供适切的启导和支援,表10.3节录了该备考「教与学范畴」的部分内容。除「教与学范畴」外,学校尚需关注「学生发展」、「学校发展」及「专业群体关系及服务」范畴,为新教师提供全面的学习经历。 |

|

| |

| 表10.3 新任教师「完成入职启导备考」-中期及总结检讨(「教与学范畴」节录) |

|

| 注: |

学校可采用或调适《新任教师专业发展—入职启导工具》,以切合校本需要。例如,于「描述」一栏加入合适的校本指标;除指出有待发展的地方外,亦可列出优点。 |

|

| |

| |

| 10.6 建立学校实践社群 |

| |

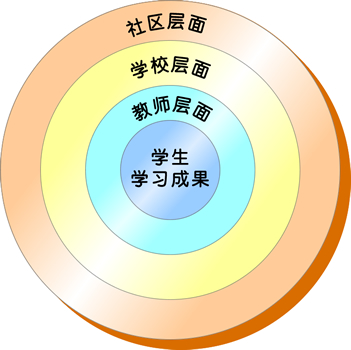

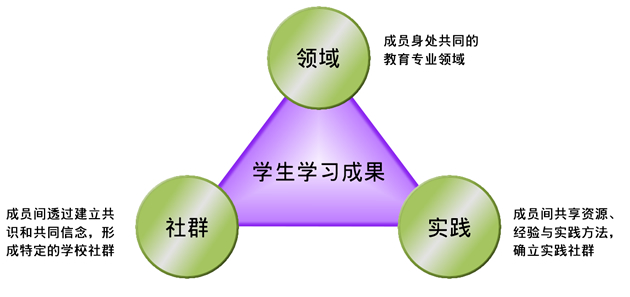

| 「实践社群」是指一群具共同信念的人,关注并热情投入某个领域的工作。他们透过经常的互动协作,直接参与和学习如何将其领域做得更好6。实践社群有三个基本元素,包括领域、社群和实践,套用于学校,则形成一个以促进学生学习成果为中心的「学校实践社群」(见图10.5)。 |

| |

| 图10.5 学校实践社群 |

|

| |

| 学校可参考以下措施建构学校实践社群: |

|

教师与管理层分担专业发展的责任,共同建构学校实践社群(见表10.4)。 |

|

教师与管理层共同营造学习文化、建构共同愿景。 |

|

建立「分散式领导」团队,于各领域培养领导人才。 |

|

从点、线或面开始,按需要鼓励不同模式的学习社群。 |

|

为教师创造空间,鼓励平等、分享和协作文化。 |

|

提供机会或空间,让教师分享在专业发展课程中获得的知识,并在学习领域或科组中试行计划或进行行动学习和研究。 |

|

以学生学习成果作为实践社群的共同信念。 |

|

按需要,于校内建立多于一个实践社群。 |

|

| |

| 表10.4 学校不同人员建构学校实践社群的责任 |

|

教师 |

学习领域/

科目统筹人 |

小学课程统筹主任 |

校长/副校长 |

| 角色 |

成员 |

促导员 |

变革推动者 |

支持者 |

| 任务 |

分担责任 |

促进学习领域/科目协作与发展 |

协调或催化互动 |

赋权 |

| 目标设置 |

积极参与或贡献 |

界定范围、厘清优次、订定预期成果 |

串连科组工作 |

订定目标或关注事项 |

| 资源 |

善用或分享资源 |

拟订计划预算和采购合适资源 |

分配资源 |

核准预算、寻求资源 |

| 协作 |

共同建构学科教学知识 |

促进科组层面协作 |

提供合适架构(例如,共同备课时段) |

创造协作空间 (包括资源、人力、时间) |

| 评估 |

回馈 |

分析 |

监察 |

检讨 |

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

你认同学校实践社群的理念吗?为什么? |

|

你认为学校是否具备营造学校实践社群的条件?若是,效果如何?若否,尚欠什么? |

|

|

| |

| |

| 附注 |

| |

| 1 |

Mourshed, M., Chijioke, C., and Barber, M. (2010). How the World's Most Improved School Systems Keep Getting Better. London: McKinsey & Co. Retrieved from

http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-better/ |

| 2 |

陈佩正(译)(2002)。教学视导-做老师的最佳学习拍档(页25)(原作者:Glickman, C.D. )。台湾:远流。(原着:Leadership for Learning: How to Help Teachers Succeed (2002)) |

| 3 |

OECD (2005). Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. France: OECD. |

| 4 |

「师训与师资谘询委员会(师训会)」于2013年6月1日起易名为「教师及校长专业发展委员会」。 |

| 5 |

课程发展处、香港公开大学(2002)。课程变革:领导与管理〈单元二:教师是课程发展的参与者〉。香港:课程发展处、香港公开大学。 |

| 6 |

Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge, UK: Cambridge University Press. |

|

| |

| |

| 参考文献 |

| 所列参考资料非遍举无遗,以下只列出部分,供读者参考。 |

| 书刊 |

| 高彦鸣,梁永基(2008)。培训:由零开始。香港:香港城市大学出版社。 |

| |

| 师训与师资谘询委员会(2003)。学习的专业 专业的学习。香港:师训与师资谘询委员会。 |

| |

| 陈佩正(译)(2002)。教学视导-做老师的最佳学习拍档(25页)_(原作者:Glickman, C.D. )。台湾:远流。(原着出版年:2002) |

| |

| Darling-Hammond, L., & Richardson, N. (2009). Teacher learning: What matters? Educational Leadership, 66(5), 46-52. |

| |

| Darling-Hammond, L., & Rothman, R. (Eds.). (2011). Teacher and Leader Effectiveness in High-performing Education Systems. Washington, DC: Alliance for Education & CA: Stanford Center for Opportunity Policy in Education. |

| |

| Education Bureau (2011). School Administration Guide. Hong Kong: Education Bureau. |

| |

Mourshed, M., Chijioke, C., & Barber, M. (2010). How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better. London: McKinsey & Co. Retrieved from

http://mckinseyonsociety.com/how-the-worlds-most-improved-school-systems-keep-getting-better/ |

| |

| OECD (2005). Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Paris: OECD Publishing. |

| |

| Schleicher, A. (Ed.) (2012). Preparing Teachers and Developing School Leaders for the 21st Century: Lessons from Around the World. Paris: OECD Publishing. |

| |

| Schwille, J., & Dembele. M. (2007). Global Perspectives on Teacher Learning: Improving Policy and Practice. UNESCO: International Institute for Educational Planning. |

| |

| Timperley, H. (2008). Teacher Professional Learning and Development. Geneva: International Academy of Education & UNESCO: International Bureau of Education. |

| |

| Villegas-Reimers, E. (2003). Teacher Professional Development: An International Review of the Literature. UNESCO: International Institute for Educational Planning. |

| |

Wenger, E. (2006). Communities of Practice: A Brief Introduction. Retrieved from

http://www.ewenger.com/theory/ |

| |

| Wenger, E. (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge, UK: Cambridge University Press. |

| |

| Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, W.M. (2002). A Guide to Managing Knowledge: Cultivating Communities of Practice. Boston, MA: Harvard Business School Press. |

| |

| 网址 |

教师及校长专业发展委员会(旧称「师训与师资谘询委员会」)

|

| |

教师专业能力理念架构

|

| |

行政长官卓越教学奖

http://www.ate.gov.hk |

| |

教育局:视学周年报告

|

| |

新任教师专业发展-入职启导工具

|

| |

教育局:教师培训

|

| |

资优教育教师专业发展新架构

http://resources.edb.gov.hk/gifted/PD/index_c.html |

| |

教育局:小学教育 - 协作研究发展(种籽)计划

|

| |

教育局:小学校本课程发展

|

| |

教育局:校本专业支援

|

| |