|

| 目录 |

| |

| 11 学校、家庭与社区联系

|

| |

| 本章是《基础教育课程指引-聚焦.深化.持续(小一至小六)》的其中一章,内容如下: |

| 11.1 背景 |

| 11.2 本章目的 |

| 11.3 回顾与反思 |

| 11.4 回应转变中的香港社会 |

| 11.5 校内不同人员的角色 |

| 11.6 家校合作 |

| 11.7 社区参与 |

| 附注 |

| 参考文献 |

|

| |

| |

| 11.1 背景 |

| |

| 今天,学生的学习不再局限于课室或校园之内。过去十年,随着资讯科技的迅速发展,以及学校积极鼓励和安排学生参与不同形式的联课活动,「处处学、时时学」这个全方位学习理念愈趋普及。学生固然要对自己的学习负起责任,社会上不同的持份者,也可从不同的途径帮助学生有效和愉快地学习。学校、家庭和社区是支援学生学习的重要社会资源,透过伙伴关系和衷诚合作,有助推动优质教育。今后,学校、家庭与社区需要更紧密联系,进一步推动优质教育,以回应世界教育发展的大方向。 |

| |

| |

| 11.2 本章目的 |

| |

|

概述在转变的社会中,学校和家长应如何照顾学生的多样性 |

|

阐释不同持份者在促进学生学习上所扮演的角色 |

|

列举支援学生学习的不同家校合作和社区联系模式 |

|

| |

| |

| 11.3 回顾与反思 |

| |

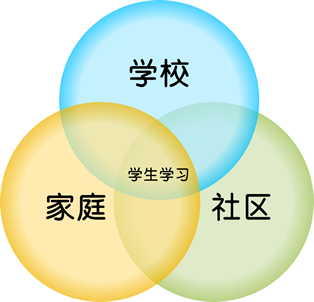

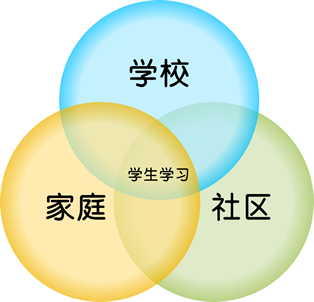

| 学校并非孤岛。学校、家庭与社区共同合作以改善教育质素,是世界各地教育改革的大方向1。过往的家校合作较集中于安排亲子活动和透过定期会面,让家长加深了解子女在学的情况。近年,家长则扮演了更积极的角色,例如,与学校携手寻求地区资源和协助、参与学校相关的工作小组、与教师以不同形式协作以支援学生学习等。学校亦更为积极地与外界保持联系,引入不同的社区资源支援学生学习。学校、家庭与社区的联系犹如三个互相重叠的色环(见图11.1),彼此间既互为紧扣,同时亦各自有其本身的发展领域,而三者的适当重叠,又造就了有利学生学习的条件。故此,学校、家庭与社区间的衷诚合作与互相尊重,至为重要。 |

| |

| 图11.1 家庭、学校及社区共同合作 |

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

你认为学校、家庭与社区共同合作,对学生学习有什么裨益? |

|

就联系家庭与社区,你的学校在哪些方面做得比较好,哪些方面仍须改善? |

|

|

| |

| |

| 11.4 回应转变中的香港社会 |

| |

| 随着香港人口、经济、政治和环境情况的逐渐转变,现今的学习者也更趋多样性。学校和家长应同心协力、互相配合,因应学生不同的学习能力和需要,因材施教,协助他们发挥独有的天赋。以下建议学校和家长可如何照顾学生的多样性。 |

| |

| 给学校的建议 |

|

提倡共融文化,鼓励学生以平等、接纳和欣赏的态度,与不同国籍、种族、肤色、宗教和文化背景的同学一起学习。 |

|

举办相关的文化周或活动,让学生认识和学会尊重校内不同国籍、种族、肤色、宗教和文化背景的同学。 |

|

关注学生的过重和肥胖问题,鼓励学生实践活跃及健康的生活方式。 |

|

鼓励学生在学业与非学业的表现上取得平衡,在追求卓越的同时,亦能善用余暇,发展不同的兴趣。 |

|

推动课本、图书、校服循环再用等计划,为来自经济上有困难家庭的学生提供支援。 |

|

透过校本活动、交流计划、姊妹学校计划等,扩阔学生的视野和世界观。 |

|

继续鼓励各科在学与教中发展学生的共通能力,透过不同的活动、课业,培养学生的协作、沟通、创造、批判/明辨性思考能力、自我管理等能力。 |

|

| |

| 给家长的建议 |

|

鼓励子女尊重不同国籍、种族、肤色、宗教和文化的人士。 |

|

关注子女的健康情况,并与他们一起做运动。 |

|

给予子女空间,让他们发展非学业方面的兴趣和潜能。 |

|

将子女的旧课本、图书、校服等捐赠予有需要的学生,或积极支持学校的循环再用计划。 |

|

与子女一同讨论本地和世界时事,及/或和他们一起观看国际新闻,以扩阔子女的视野。 |

|

培养子女自我管理能力,尽量由子女独自或与同学一起完成专题研习等课业,帮助他们学会学习和发展共通能力。 |

|

提醒子女尊重知识产权,例如引用著作时须注明出处等。 |

|

培养子女珍惜资源的态度,不浪费金钱、食物、食水等。 |

|

| |

| 延伸阅读/参考资料: |

|

新来港儿童教育及支援服务

|

|

非华语学童教育服务

|

|

特殊教育服务

|

|

校本课后学习及支援计划

|

|

关爱基金-校本基金(境外学习活动)

|

|

「一家一网e学习」上网学习支援计划

|

|

| |

| |

| 11.5 校内不同人员的角色 |

| |

| 校内不同人员,在营造有利于教育和社群发展的氛围方面,都扮演着重要的角色。 |

| |

| 校长/副校长 |

|

透过以下各项,领导学校的整体课程规划: |

| |

|

充分考虑学生的需要、学校的使命及教师的准备程度,从而订定工作的优先次序。 |

| |

|

为学生的全人发展及终身学习开拓空间。 |

| |

|

推动学校建立一个良好的学习环境。 |

|

培养教师成为各科目/学习领域及全方位学习的课程领导人员,同时为他们的协作创造时间和空间,例如,安排固定的时间及配套措施让教师交流经验及共同备课,并鼓励他们参与各种合适的专业发展计划。 |

|

因应新的学校发展需要,订立目标及不同阶段的改善计划。 |

|

支持发展能改善学生学习的措施,例如,分配资源(时间、人力、拨款)到更有效益的项目,减少教师的非专业性工作,尊重各学习领域和学科小组调适课程的专业自主权。 |

|

就一些可能会有违学会学习原则的事项,跟教职员、学生及家长切实地沟通,并作好改善的准备。 |

|

与其他学校及有关机构交流知识及经验。 |

|

促进学校与外界联系,例如,藉着与校友会或家长教师会的紧密联系,让学校获得更多校外资源和支援。 |

|

| |

| 小学课程统筹主任/学科主任 |

|

为有关的科目/学习领域、课程范围制定发展计划,有需要时与其他科组协作,并依计划领导学校课程及教学的转变。 |

|

协助校长推行课程计划,管理及调配支援课程发展的资源。 |

|

支持教师改善课程和学习的专业自主及判断。 |

|

拟订计划,并以多种形式推动教师专业发展,如工作坊、同侪观课、参与行动研究及共同备课等。 |

|

与学习领域或学科小组及校内其他科组的成员,多就知识和经验进行交流、讨论,确保各方保持紧密的联系和合作。 |

|

透过有系统的评鉴,适当地回馈教师,赞扬他们的成功事例,这既能肯定他们的努力,亦能促进他们自我完善。 |

|

| |

| 教师 |

|

在各科目/学习领域的学习与施教,加强发展学生的共通能力,尤其是协作能力、自我管理能力、批判/明辨性思考能力、创造力和沟通能力。 |

|

使用合适的教学与评估策略,引发学生的学习动机。 |

|

聆听学生的意见,并运用适当的学与教资源,因应课程改变,提供支援,改善学习。 |

|

教导和培养学生「可持续发展」的观念2,珍惜地球资源。 |

|

订定个人的专业发展及终身学习计划,配合最新的发展和改变,与时并进。 |

|

与同事或校外支援人士共同备课,并试行对学习有正面影响的策略。 |

|

与社区工作人员合作,为学生提供全方位学习。 |

|

对日常教学多作反思,并与其他教师讨论问题、交流知识及经验。 |

|

与家长沟通,向他们解释学校的课程及有关学习政策,例如,家课政策,寻求他们的支持和协助,促进学生学习。 |

|

帮助家长理解评估目的及其子女的长处、短处,还要使他们明白,分数和班内名次并不一定完全反映子女的学习情况与进度。 |

|

| |

| 学校图书馆主任 |

|

帮助学生善用图书馆资源,促使他们学会学习,例如: |

| |

|

提供不同方式及科技设施,使学生易于获得资讯。 |

| |

|

为学生提供各种各样的资源为本课程,提高他们的自学能力。 |

| |

|

制定发展策略,以培育学生阅读各类型书籍的兴趣,养成良好的阅读习惯。 |

|

与其他教师协作,就校本课程的重心,共同策划教学和丰富图书馆的资源。 |

|

推广在学习与教学上使用来自多方的资讯。 |

|

改善学校图书馆的服务,例如,在适当情况下,组织其他人协助,延长图书馆的开放时间。 |

|

促进发展校内人员对资讯的认知,并紧贴课程和科技的最新发展情况。 |

|

确保图书馆资源及教具的供应充足,并得到妥善保养。 |

|

增加电子学习资源。 |

| 请同时参阅「第七章 优质的学与教资源与学校图书馆发展」。 |

|

| |

| 学生 |

|

投入校园生活,努力学习,积极发问和参与班上讨论。 |

|

负起学习的责任,例如,订定学习目标、计划学习进程、组织温习小组、广泛阅读不同类型的书籍等。 |

|

反思学习进展,例如,透过撰写「学习日志」等,记录及反思学习成果。 |

|

实践全人发展,例如,参与不同的联课活动、「大哥哥和大姐姐计划」等。 |

|

与教师保持良好沟通,并与教师分享可以帮助自己学得更好的方法。 |

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

你如何承担起自己的角色与任务? |

|

你认为哪方面的任务较难实行?你将如何解决这方面的问题? |

|

你认为自己尚有什么可以贡献的地方? |

|

|

| |

| |

| 11.6 家校合作 |

| |

| 家长是学校的重要伙伴。透过适当的沟通渠道,有助家长了解学校的办学理念,从而更有效地配合学校的教育方针,促进家校合作,以提升学生的学习效能。家校合作是一个互动和发展性的过程,家长与学校人员通过双向沟通和合作,共同建构不同的家长参与模式3,包括: |

|

亲职教育 |

|

辅导子女在家学习 |

|

家长与学校沟通 |

|

家长参与校内义务工作 |

|

家长参与家长组织及/或加入校董会参与学校政策的制定 |

|

| |

| 以下建议学校和家长可如何加强双方的联系与合作,以支援学生学习。 |

| |

| 给学校的建议 |

|

为家校合作订定政策,并视家长为重要合作伙伴,加强双向沟通。 |

|

邀请家长代表协助学校行政,例如,参与遴选午膳供应商事宜。 |

|

正面看待家长的查询或投诉,善用他们的意见与回馈,检视和改善学校的政策和工作。 |

|

鼓励并接纳具不同文化背景、教育程度和贡献的家长义工。 |

|

安排观课活动,特别是小一新生班,让家长了解子女在「幼小衔接」的适应情况,增加对学校的信任与支持。 |

|

为家长提供亲职教育,加强他们在家支援学生学习的技巧。 |

|

于学校大型活动中,加入亲子元素。 |

|

透过家长问卷等,收集家长对学校的意见和建议。 |

|

当学校有重大政策转变或推行新政策,先谘询家长或家长代表。 |

|

订定合适的家课政策,并适时收集家长的意见。 |

|

透过学校刊物、网页等提供不同的学校资讯,让家长知悉。 |

|

于学校网页内提供教师电邮,增加家长与科任教师或中层管理人员沟通的渠道。 |

|

| |

| 给家长的建议 |

|

承担家长的亲职责任,关心子女的在学情况。 |

|

以开放、谅解和支持的态度看待学校的政策,如有需要,可向校方反映意见。 |

|

相信教师的专业意见和安排,并作出配合,辅导子女学习。 |

|

鼓励或陪伴子女到公共图书馆借阅图书,培养子女个人阅读的习惯和促进亲子阅读。 |

|

利用假期与子女一起参与各类文娱活动,鼓励全方位学习。 |

|

积极支持并尽量出席学校为家长安排的活动。 |

|

担任学校义工。 |

|

积极参与家长教师会活动。 |

|

与子女订定使用手提电话、电脑、互联网的规则,订明上网时间。 |

|

于家中的电脑安装过滤软件。 |

|

多留意子女的日常行为和情绪变化,如有需要,与学校教师或学校社工商讨。 |

|

鼓励子女早睡早起、饮食均衡。 |

|

与子女一同参与有益身心的康体活动,培养活跃及健康的生活模式。 |

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

你认为家长可如何促进学生学习? |

|

就家校合作方面,你的学校有什么良好的实践经验可与他校分享? |

|

|

| |

|

| |

| |

| 11.7 社区参与 |

| |

| 学校如能与社区及外间机构保持联系,并按需要和发展优次,引入如校友、教育局、大专院校、企业、社区组织等资源,有助为学生提供额外的学习支援和多元化的学习经历。 |

| |

| 校友联系 |

| 校友对学校有一定的归属感,在学或已就业的校友可从不同途径支援学弟妹,建立学校独有的文化传统。校友联系的可行模式有: |

|

加入法团校董会或校董会,参与学校政策的制订。 |

|

担任课余功课辅导或活动导师。 |

|

分享升中或升读大专后的感受。 |

|

分享就业感受。 |

|

为学弟妹提供升学意见。 |

|

| |

| 教育局校本支援 |

| 教育局透过校本支援服务,为学校从大专院校引入合适的合作伙伴,向学校提供支援,藉以将教师持续专业发展活动、校本课程发展探究和学校发展计划三者紧密地联系起来,帮助教师从容面对学校文化的转变。校本支援方案有: |

|

校本专业支援 |

|

语文学习支援 |

|

小学校本课程发展 |

| |

|

|

| |

示例 大学-学校支援计划 示例 大学-学校支援计划 |

| 在计划下,教育局委托一些具相关经验的大专院校,向学校提供一些能因应他们特别需要的支援计划。与小学有关的支援计划包括: |

|

提升特殊学校教学技巧计划(2010–2012) |

| |

|

|

知识建构教师发展网络计划(2008–2011) |

| |

|

|

优质学校改进计划 (2008–2011) |

|

优质学校改进计划:学习差异支援 (2010–2013) |

|

|

| |

| 商校合作 |

| 很多实践「企业社会责任」的工商机构,皆乐意为学校提供不同形式的支援,帮助学生扩阔视野和获取与工作有关的经验,为日后投身社会作准备。商校合作的可行模式包括: |

|

邀请社会人士加入法团校董会或校董会,参与学校政策的制定。 |

|

由工商机构提供资源,与学校合办活动,例如,讲座、参观工作场所等。 |

|

参与教育局「商校合作计划」下为小学生安排的全港性活动。 |

| |

|

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

你的学校如何与不同的机构保持联系?哪些联系对学生学习具正面影响? |

|

学校引入校外支援服务时,校内各成员可如何作出配合,以提升其成效? |

|

|

| |

| |

| 附注 |

| |

| 1 |

何瑞珠(2002)。家庭学校与社区协作:从理念研究到实践。香港:中文大学出版社。 |

| 2 |

根据联合国环境与发展世界委员会的报告,可持续发展是∶「既能满足我们现今的需求,又不损害子孙后代能满足他们的需求的发展模式。」(《我们的共同未来》,1987年) |

| 3 |

何瑞珠(2002)。家庭学校与社区协作:从理念研究到实践。香港:中文大学出版社。 |

|

| |

| |

| 参考文献 |

| 所列参考资料非遍举无遗,以下只列出部分,供读者参考。 |

| 书刊 |

| 何瑞珠(2002)。家庭学校与社区协作:从理念研究到实践。香港:中文大学出版社。 |

| |

| 香港理工大学应用社会科学系社会政策研究中心(2005)。家长工作时间与亲子关系调查顾问报告(行政摘要)。香港:教育统筹局、家庭与学校合作事宜委员会。 |

| |

| 卫生署卫生防护中心中央健康教育组(2005)。正视肥胖问题:肥胖的成因、现况与预防措施。香港:作者。 |

| |

| Boethel, M. (Ed.). (2003). Diversity: School, Family & Community Connections. Austin, TX: National Center for Family and Community Connections with Schools & Southwest Educational Development Laboratory. |

| |

| Back, U. K. (2010). Parental Involvement Practices in Formalized Home–School Cooperation. Scandinavian Journal of Educational Research, 54(6), 549-563. |

| |

| Committee on Home-School Co-operation. (2005). Research on "Parental Involvement in Homework of Primary School Students" (Executive summary). Hong Kong: Author. |

| |

| Committee on Home-School Co-operation. (2007). Exercising habits of senior primary and junior secondary students and parents (Executive summary). Hong Kong: Author. |

| |

| Committee on Home-School Co-operation. (2009). Survey on Home-School Co-operation in Hong Kong. Hong Kong: Author. |

| |

| Epstein, J. L., & Associates. (2009). School, Family, and Community Partnership: Your Handbook for Action. Thousand Oaks, CA: Corwin Press. |

| |

| Ferlazzo, L. (2011). Involvement or Engagement? Educational Leadership, 68(8), 10-14. |

| |

| Gorinski, R., & Fraser, C. (2006). Literature Review on the Effective Engagement of Pasifika Parents and Communities in Education. New Zealand: Ministry of Education. |

| |

| Jordan, C., Orozco, E., & Averett, A. (2002). Emerging Issues in School, Family & Community Connections (Annual Synthesis 2001). Austin, TX: National Center for Family and Community Connections with Schools & Southwest Educational Development Laboratory (SEDL). |

| |

| Mayer, J. E. (2007). Creating a Safe and Welcoming School. Geneva: International Academy of Education & UNESCO: International Bureau of Education. |

| |

| Wade, R. (2011). Service for Learning. Educational Leadership, 68(8), 28-31. |

| |

| 网址 |

教育局:新来港儿童教育及支援服务

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=236&langno=2 |

| |

教育局:非华语学童教育服务

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=4211&langno=2 |

| |

教育局:特殊教育服务

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=7390&langno=2 |

| |

教育局:校本课后学习及支援计划

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=4649&langno=2 |

| |

教育局:关爱基金 - 校本基金(境外学习活动)

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=8577&langno=2 |

| |

「一家一网e学习」上网学习支援计划

http://www.gov.hk/tc/theme/ilearnathome/programme/ |

| |

家庭与学校合作事宜委员会

http://chsc.hk/main.php?lang_id=2 |

| |

教育局:《亲子阅读乐趣多 - 给0-9岁孩子的家长》单张及小册子

|

| |

《家校连心.齐促课改》家长小册子

http://www.edb.gov.hk/attachment/tc/curriculum-development/major-level-of-edu/primary/materials/parent_pamphlet_final.pdf |

| |

教育局:「健康饮食在校园」运动

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=3123&langno=2 |

| |

香港教育城「家长易学站」

http://www.hkedcity.net/index_parent.php |

| |

「做个智Net的」家长教育手册(为家长提供有关保护及教育子女网上安全的基本要点。)

http://www.benetwise.hk/download/parent_edu_kit.pdf |

| |

「做个智Net的」互联网教育资源套:小学篇

http://www.benetwise.hk/resources/index_1.html |

| |

教育局:校本专业支援

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=4057&langno=2 |

| |

教育局:语文学习支援

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=3565&langno=2 |

| |

教育局:小学校本课程发展

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=2864&langno=2 |

| |

提升特殊学校教学技巧计划(2010–2012)

|

| |

知识建构教师发展网络计划(2008–2011)

|

| |

教育局:「商校合作计划」

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=4738&langno=2 |

| |