|

| 目录 |

| |

| 从四个关键项目学会学习 |

| 3D 运用资讯科技进行互动学习 |

| |

| 本章是《基础教育课程指引-聚焦.深化.持续(小一至小六)》的其中一章,内容如下: |

| 3.1 背景 |

| 3.2 本章目的 |

| 3.3 运用资讯科技进行互动学习的特质 |

| |

3.3.1 支援课堂内外的互动与协作 |

| |

3.3.2 跨越地区及时间的限制 |

| |

3.3.3 创造思维活动的时间和空间 |

| |

3.3.4 加强对抽象概念的理解 |

| |

3.3.5 利用电子学习资源促进学生独立学习的能力 |

| |

3.3.6 利用资讯科技进行专题研习 |

| 3.4 学校整体课程规划 |

| |

3.4.1 校本资讯科技课程 |

| |

3.4.2 教师专业发展 |

| |

3.4.3 学校的支援措施 |

| 3.5 照顾学生学习的多样性 |

| 附录 |

| 参考文献 |

|

| |

| |

| 3.1 背景 |

| |

| 资讯科技发展一日千里,应用普及,对学与教过程起着一定的帮助。运用资讯科技于教学的目标,是促进互动学习,提高学生的学习成效,而非在课堂上运用资讯科技演示教学内容。《资讯科技学习目标》详述了学生在各教育阶段预期达到的资讯科技知识、技能和态度,包括可迁移到不同工作环境中使用,以及对终身学习有裨益的共通能力。 |

| |

| 资讯科技可以让学生探索和搜集互联网上的资料,同时学会如何寻找、筛选、评估和运用资讯以解决问题。资讯科技于教学作为开放的学习模式,能引发学生之间和教师与学生之间的互动交流,并利用电子网络拓宽世界观,学会与人沟通、协作和建构知识,更可以促进以学生为中心的学习模式,从而提高学生学习的兴趣及效能,发展独立学习能力,达至学会学习、养成终身学习的习惯。 |

| |

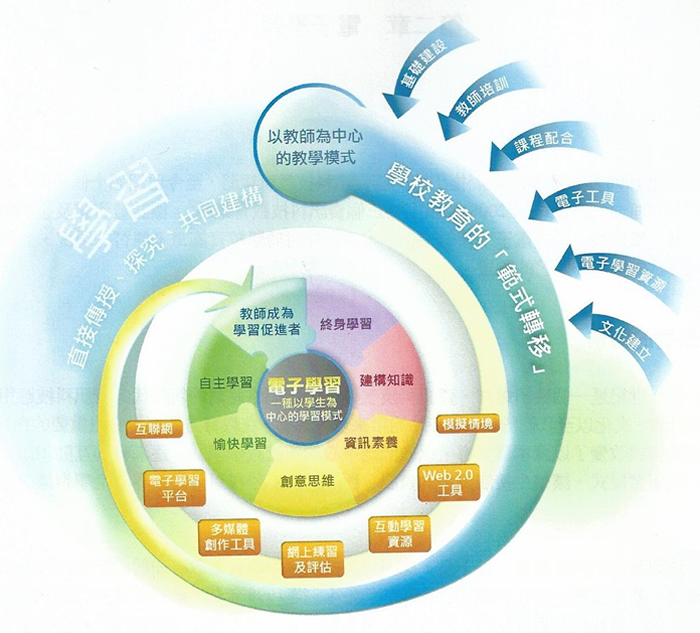

| 教育局在1998年推行资讯科技教育,并投放大量资源,分期推出相关策略,希望能够透过资讯科技,推动学校教育的「范式转移」-由以课本为主导、以教师为中心的教学模式,转向互动和以学生为中心的学习模式。香港资讯科技教育策略的推行重点如表3.1所述。 |

| |

| 表3.1 香港资讯科技教育策略的推行重点 |

| 资讯科技教育策略 |

推行重点 |

| 1998年发表《与时并进 善用资讯科技学习 五年策略1998/99至2002/03》文件 |

| 香港资讯科技教育首阶段系统性发展的正式开展-文件制定了四项任务,包括: |

|

提供基础建设; |

|

提供教师培训; |

|

提供所需的资源支援,让资讯科技融入课程; |

|

建立有助改变学习文化的社会环境,以促进学校教育的「范式转移」。 |

|

| 2004年发表《善用资讯新科技 开拓教学新世纪》 |

| 发展进入第二个阶段,以实践文件所载列的目标-包括: |

|

使用资讯科技加强学生的学习能力及提升教师的教学效能; |

|

提升学校电子领导的能力; |

|

丰富数码学习资源; |

|

发展利用资讯科技的教学法; |

|

推动社群支援资讯科技教育等。 |

|

| 2008 年推出《适时适用科技 学教效能兼备》 |

| 发展进入第三个阶段,将资讯科技有效融入学与教-发展「课程为本学与教资源库」,汇集由本地及海外政府机关、大专院校、学校、非牟利机构等提供的免费网上及印刷资源,按照课程架构,进行筛选及整合,配以教学建议及使用说明,编排成各个主题单元。 |

|

|

| |

| 经过上述资讯科技教育策略的推动: |

|

现时大部分课室均设有一台电脑,连接了网络和投映机,方便教师随时展示多媒体资源,互联网上丰富的资源也得以进入课室。除了电脑、有线与无线接达互联网、电子学习平台等标准设施,很多学校亦设置投映机和实物投映机等辅助教学工具;部分学校成立校园电视台,让学生积极参与制作多媒体学习材料以上载至学校网站;亦有学校试行互动电子白板及电子课本。 |

|

教师和学生已经习惯于课堂内外使用资讯科技,学与教的模式也产生改变,但学校的发展步伐并不一致。 |

|

大部分持份者对使用资讯科技于学与教过程均持正面态度;学生对于使用资讯科技于学与教比教师有更正面态度。而且,一般来说,学生在资讯素养范畴上均已达到基本水平。 |

| 教育局透过大专院校进行资讯科技教育策略(2004/2007)研究,当中指出了学校可加强的地方。检视现况,以下的建议仍然适用,包括: |

|

并非所有学校都有一个全面性的策略计划,将资讯科技有系统地融入学与教的过程中,以创造有利使用资讯科技于学与教活动的环境。 |

|

为让教师有效地使用资讯科技教学,对教师的支援仍需加强。 |

|

学校于运用资讯科技在「终身学习」和「沟通协作」的实践上,仍需加强。 |

| 教育局于2012年推出「一站式学与教资源平台」,让教师可以透过一站式平台搜寻各种数码教学资源,减少准备教材的时间。新平台提供的资源涵盖小一至中六的八个学习领域、小学常识科及高中通识教育科的学与教资源、评估课业参考等资料。 |

|

|

| |

| |

| 3.2 本章目的 |

| |

|

介绍利用资讯科技的特质,探讨可进一步提升学生学习成效的方式 |

|

简述学校在规划校本资讯科技课程时要考虑的因素 |

|

提出在推行资讯科技教育时,照顾学生多样性的建议 |

|

| |

| |

| 3.3 运用资讯科技进行互动学习的特质 |

| |

| 学习是获取与建构知识的过程,当中包括教师、学生、资源之间的互动。学校推行校本资讯科技教育发展计划,可为管理层和教师带来清晰的方向和发展里程,让他们可以充分协作,更有效地达到预期的成果。 |

| |

| 资讯科技是一个良好的沟通和学习工具,学校可让学生在课堂上利用有关资讯科技组织并发表个人观点,亦可让他们以资讯科技与教师或同侪沟通,并分享讯息,协作解难。运用资讯科技进行互动学习虽可增进课堂内外各种学与教策略的效益,但不能取代该等方法,亦不能取代教师在教学上所扮演的角色。 |

| |

| 此外,资讯科技能强而有力地激发学生的学习动机,亦能照顾不同学习需要的学生。透过设置饶富趣味的学习环境,因应不同学生的学习特性,能促使他们运用相关的资讯科技技能,获取及建构知识。 |

| |

| 由此可见,资讯科技不再纯粹是学习技巧,而是发展学生学习能力的有效工具。下文阐述有关方面的不同方式。 |

| |

| 3.3.1 支援课堂内外的互动与协作 |

| |

| 资讯科技把学生与广阔无际的知识和资讯网络连系起来,使学生对学习产生兴趣,从而改变被动学习的模式,主动地在互联网上搜寻资料,并在日常生活中或互联网上与同侪、教师及朋友分享和交流意见,学会与人沟通,共同建构知识。所以,促进互联网上的互动与协作,能使学习更为有效。 |

| |

| 随着资讯科技的发展,教师及学生已经透过网上日志、合作式知识管理系统及简易资讯整合提要等应用技术,进行协作学习及分享知识。这些应用技术让学生可按照他们的兴趣共同研究问题,有助发展探究式学习技巧。 |

| |

示例:小学常识科 示例:小学常识科 |

| 在常识科的专题研习,学生先选择一个关注的社区问题或特色进行探究,包括环境、交通、设施、服务、历史文化、旅游点或自然环境等,然后再与其他社区作出比较。 |

|

教师可在互联网上找寻一些与某个主题相关的网址,供学生进行资料搜集及分析。 |

|

学生利用网上协作平台,与其他学校的同学进行讨论,了解其他社区的问题,并进行比较,最后尝试作出结论及提出建议。 |

|

学生整理所有资料,然后制作报告,最后向同学汇报。 |

| 藉着这个建构知识的过程,可鼓励学生主动学习,进一步加深对课题的认识。 |

| |

| |

|

|

| |

更多资料,参见「常识科飞跃社区专题网站」,网址为:

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

| 3.3.2 跨越地区及时间的限制 |

| |

| 资讯科技教育的推行,让学与教不再局限于校园之内。随着科技发展与创新教学意念的融合,产生了不同的电子学习模式,其中,透过无线设备的配合,让学生可以打破时间、空间限制,随时随地进行学习活动。 |

| |

示例:无处不在的学习空间-「数码游踪」 示例:无处不在的学习空间-「数码游踪」 |

| 学校结合社区设施,并透过使用无线网络,在校园以外进行文化游踪活动。学校于活动当日租用一辆巴士载学生到各名胜景点,学生透过无线设备浏览网上地图上预设的资讯,在各名胜景点进行游踪问答比赛。 |

| |

|

|

| |

「无处不在的学习空间-‘数码游踪’」网站可经下列网址进入:

http://www.plkcjy.edu.hk/dt.html |

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

| 3.3.3 创造思维活动的时间和空间 |

| |

| 资讯科技能模拟情境,将一些真实的声音和过程形象化地呈现出来,让学生体验相关现象;日常生活中较难接触的事物,学生透过模拟的情境,也能亲身体验。此外,资讯科技可以高速处理数据,让学生无需费时处理数据运算等繁琐问题,因而能够把学习的重点放在问题的核心上,用更多时间进行高层次思考,例如分析、综合和评鉴,以及透过与教师和其他朋辈交流,调整及建立个人观点。例如,在常识科中以「电」为主题的单元,透过不同的电子学习资源,让学生进行有关「电」的科学探究活动。 |

| |

|

|

| |

更多资料,参见「教育局课程为本学与教资源库 - 常识科:电」网页,网址为:

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| 3.3.4 加强对抽象概念的理解 |

| |

| 使用多媒体形式的演示,包括利用声音、动画、图像等,有效地呈现学习内容,能有助讲解一些传统课堂上难以传达的抽象概念,加强学生的理解,又或引发学生的学习兴趣,提高学习动机。 |

| |

示例一:数学学习领域 示例一:数学学习领域 |

| 通过实作活动让学生掌握柱体和锥体的侧面及底的概念后,教师可透过网页「立体图形的秘密」进行以下学习活动: |

|

让学生观看不同柱体及锥体的例子,巩固他们对立体的侧面及底的认识 |

|

探究圆锥和圆柱的曲面及展开图 |

|

|

|

| |

示例二:中国语文学习领域-飞越神话世界 示例二:中国语文学习领域-飞越神话世界 |

| 以中国传统神话故事作为教材,透过动画提升学生的学习兴趣,如: |

|

后羿射日与嫦娥奔月(动画) |

|

中国的经典神话 |

|

神话剖析 |

|

中国经典神话人物 |

|

|

| |

| |

|

|

| |

有关资料,参见「教育局课程为本学与教资源库-中国语文科:飞越神话世界」网页,网址为:

|

|

|

| |

|

|

|

| |

| 3.3.5 利用电子学习资源促进学生独立学习的能力 |

| |

| 电子学习能令学习更有效率、更具成效、更有趣味,亦能有效照顾学生的不同学习需要及风格。电子学习并非用以取代传统的学习模式,两者应互为补足,相辅相成,当中的关键在于如何将电子媒体的优点,善用于整个学习的设计与规划,在适切的学习环境下运用。一些学校配合电脑资源,当教学的地点在电脑室,教师会安排学生多进行网上学习;而当学习的地点无法让每一位学生同时进行网上学习,教师则会安排学生进行分组活动。 |

| |

| 电子学习资源的模式多元化,包括各种形式的电子素材,例如电子文本或电子书、图片、录音、录像、动画等,可以是一些网上专题教材套,甚至是互动学习的网上课程。这些资源具备延伸性,提供机会让学生在课堂以外按自己的能力、进度及兴趣学习。在运用这些电子学习资源,教师仍需给予学生适切的指导,并掌握学生的学习进度,以有效促进学生独立学习的能力。 |

| |

| 图3.1 电子学习的特色 |

|

| |

示例一:英国语文教育学习领域 示例一:英国语文教育学习领域 |

| 学校利用资讯科技的优势,配合校本课程发展,编制迎合学生需要的电子教学资源。 |

|

电子教学资源的内容均备有由英语教师录制的发声版,学生除可在课堂上按照教师的指示运用外,更可按照个人的学习需要或步伐,于课后或在家中练习。 |

|

电子教学资源并设有练习题目,题目以多元化的形式配合学生的学习兴趣。学生完成练习题目便可知道正确答案,获得即时回馈,教师及学生均可了解学生的学习进度。 |

|

学校安排学生于内联网递交课业如作文功课,并让其他学生给予回馈意见,彼此交流;学生可综合及思考同学的意见,作出修订,再由教师给予回馈。 |

|

|

| |

示例二:推行网上电子学习 示例二:推行网上电子学习 |

| 学校提供多种电子学习形式鼓励学生自学,例如,于学校网页提供自学网站,让学生进行练习。此外,学校于不同科目的课程中加入电子功课,除了传统纸笔的练习,学生可以透过内联网完成不同类型的功课,包括:工作纸、录音、讨论及合作写作等,藉以提高学生的学习兴趣,尤其网上合作写作及讨论区,可让学生透过合作及互动进行学习。 |

|

|

| |

| 3.3.6 利用资讯科技进行专题研习 |

| |

| 资讯科技为学生开启源源不绝的学习资料库,让他们接触新事物,以及事物的不同观点与角度,有助他们进行专题研习。学生可透过互联网搜集有关资料,也可透过相关电子工具更有效地把资料分类、整理、分析和记录,并运用语言、文字、动画、影音等多媒体效果,把意念表达出来。 |

|

| |

示例一:资料搜寻、数据处理及分析 示例一:资料搜寻、数据处理及分析 |

| 为了提醒学校师生生理和心理健康的重要,以及鼓励人们多做运动,学校以「健康」为题,让学生探索健康生活,从而提倡注意健康的讯息。学生进行有关同学运动习惯的问卷调查,然后利用电子试算表分析收集到的数据,并将结果转化为图表,再借助演示工具发表调查结果。 |

|

|

|

| |

示例二:组织及报告资料 示例二:组织及报告资料 |

| 在进行「香港的旅游业」专题研习时,学生分组找出吸引游客访港的方法。他们搜集和讨论有关香港名胜的资料,并决定透过网页,让游客得知本地可游玩的地方。他们利用搜集到的资料,加上自己的意念,并针对读者的需要,完成网页的制作。 |

|

|

| |

示例三:沟通及分享资讯和意见 示例三:沟通及分享资讯和意见 |

| 同区的几所学校合作完成有关本区污染问题的专题研习。参与的学生和教师,透过电子平台,在各工作阶段交换意见、资讯和搜集到的数据。其他有兴趣参与的人士,包括大专院校的讲师,亦可透过同一平台,就专题研习的过程及成果提供意见。 |

|

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

在什么情况下运用资讯科技,能有效提升学与教效能? |

|

学校如何运用资讯科技,以培养学生独立学习能力? |

|

学校如何运用资讯科技以促进学生分享和交流意见,学会与人沟通,共同建构知识? |

|

|

| |

| |

| 3.4 学校整体课程规划 |

| |

| 3.4.1 校本资讯科技课程 |

| |

| 学校需要提供适切的学习环境及一个连贯的课程,让学生达到不同学习阶段的资讯科技学习目标(参见附录)。教师在运用资讯科技作为学与教工具时,应确保所用的资讯科技,能连系到各学习领域或其他情境所列的学习宗旨、目标及重点,并能帮助提升学与教的效率和效能,从而促进教师与学生之间的互动。不同科目的教师透过协作,为学生提供充足的学习机会,让他们能适当地应用资讯科技,加深对课程内容的学习。学校在规划校本资讯科技课程时,可加入以下的考虑: |

| |

|

| 提升学生资讯素养 |

| 随着时代及科技的发展,学校需要帮助学生掌握以下几个方面,以提升学生的资讯素养: |

|

懂得有效管理资讯,即收集、选取、评估及运用资讯。 |

|

透过运用资讯科技培养批判/明辨性思考能力、解难及决策的技能。 |

|

成为良好的数码公民,既能安全、合法和负责任地运用资讯,亦能自发自主地实践终身学习。 |

| |

|

| 提高学生正确运用资讯科技的意识 |

|

校本资讯科技课程,除发展学生的资讯科技知识和能力,同时还应提高学生的警觉性,让他们意识到资讯科技发展所带来的各种问题,特别是不恰当使用电脑网络所带来的潜在危机及对个人的不良影响。 |

|

为了提倡安全和健康地运用资讯科技,学校应提醒学生注意以下各项: |

| |

|

保护个人私隐的重要。 |

| |

|

保护自己,不要接触不雅、淫亵及暴力的资讯。 |

| |

|

了解或关注有关知识产权和版权的法律、社会和道德责任。 |

| |

|

发展思辨能力,以求证及评鉴资讯的准确度和可信性。 |

| |

|

有关使用电脑的健康问题,包括护眼知识。 |

| |

|

切勿沉迷于浏览互联网的资讯或玩网上游戏。 |

| |

|

切勿过于投入网络上的虚拟角色,忽略在现实世界与人的交往、沟通。 |

| |

|

遇到需要别人帮助的问题,如网上欺凌事件,懂得寻求师长等的支援。 |

|

教师可利用时事、真实情境或有关的学习套,培养学生使用资讯科技的正确态度。例如,学生讨论各种有可能被要求填报个人资料的情况,或从互联网上取得资料的处理手法,然后总结出最明智的做法。 |

| |

|

| 在学与教中恰当应用资讯科技 |

|

设计一个均衡的资讯科技课程,着重资讯科技的知识、技能和态度的培养,以达到不同学习情境的学习目标和重点。 |

|

以资讯科技为工具处理资讯,并以之作为交流意见及资讯的另一途径。 |

|

要求学生上网搜寻资料时,因应学生的能力和经验,提供适切和足够的指引。 |

|

提高学生对使用资讯科技有关健康、道德、法律、环保、社交等问题的了解和关注。 |

|

鼓励学生以求真及持平的角度评鉴资讯,并推广运用资讯科技的操守,例如,注明资讯的来源。 |

|

在有意义的情境中,评估学生应用资讯科技的能力。 |

|

在课程中引入与学习内容相关、可应用于学生学习及日常生活的资讯科技技能。应避免让能力较强的学生学习功能相类的应用软件,重复学习已掌握的技能。 |

| |

|

| 善用资讯科技以促进互动学习 |

| 学校应创设一个资讯科技的环境,让学生尽可能地运用资讯科技设施,寻找、分享和善用学习资料和资源,同时促进学生与教师、学生和世界各地人士的交流。 |

| |

示例一:促进校内外分享交流 示例一:促进校内外分享交流 |

| 「校园电视台」 |

|

学校按照科目制作一系列配合课程内容的直播及预录节目,例如常识科以日常生活时事作为题材,然后作出报道,让学生讨论,提升他们的时事触觉。 |

|

利用「校园电视台」,于早会以电视直播模式,让学生在课室内透过收看电视获知学校的资讯及活动宣传。 |

|

学生透过参与选拔赛成为摄制队的队员,参与制作。与此同时,学校亦安排学生参加相关校外比赛,拓宽他们的视野。 |

| 「远程教学」 |

| 学校引入「远程教学」,通过视像活动,促进不同地区的学术交流及丰富学生的学习经历。 |

| |

|

| 示例二:利用资讯科技设施的互动性能提高学习兴趣及动机 |

| 有学校于部分课堂内引入互动电子白板,利用电子白板的互动性能,提高学生与教师的互动,从而提高学生的注意力,引起学生学习的兴趣及动机。学校在试行过程配合教师备课、观课及评课,以达至提升教学效能目的。 |

| |

|

| 示例三:支援互动学习 |

| 假如学生遇上无法在任何地方找到答案的问题,他们可透过电子邮件或电子论坛,联络有关方面的组织或专家,找出答案。 |

| |

|

| 示例四:促进沟通 |

| 有时学生会对当面谈论个人问题感到不安。通过电子论坛,他们可轻松地与教师或辅导员讨论个人问题。 |

| |

|

| 示例五:将资讯科技的学习环境扩展至家中 |

| 有些学校的网站提供了不少资讯和学习材料,供学生在校外使用,学生在家中也可存取学校网站上的资讯。 |

|

|

| |

|

| 评估学生在适切情境中运用资讯科技的能力 |

| 资讯科技学习目标的基本原则,是让学生在学习和日常生活中,懂得应用资讯科技。因此,学校宜评估学生在特定情境中运用资讯科技学习和处理资讯的能力。作为「学习-教学-评估」循环的一部分,评估应协助提高学生的学习能力,并成为学习经历的一部分。教师和同侪可给予回馈,学生也可以就自己运用资讯科技获取、处理、组织及表达资讯的能力作出反思。教师可适当地运用进展性评估,如课堂观察、家课、专题研习报告和个人学习历程档案等,评估学生资讯科技的水平。学校亦可鼓励学生参与校内外与资讯科技相关的活动和比赛,让学生获得应用的机会,拓宽学习经历。 |

| |

|

示例:建立学生的资讯科技学习档案 示例:建立学生的资讯科技学习档案 |

|

学生的资讯科技学习档案储存了学生各类型的作业、同侪评估及自我评估的纪录。教师可即时回馈学生在运用资讯科技工具上的表现,例如学生运用多媒体进行汇报。 |

|

学生选择最喜爱的资讯科技习作,汇编成资讯科技能力的个人学习档案。 |

|

在不同阶段如计划、制作,学生与教师讨论习作的评估准则,共同拟订自我评估、同侪互评或评估最后成品的细则。 |

|

|

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

学校有何机制以确保校本资讯科技课程能适切地培养学生在运用资讯科技的知识、技能和态度? |

|

教师如何配合学习目标及学生需要,采用适当的学与教策略,营造更灵活、更互动、以学生为中心的学习环境? |

|

如何能为学生在运用资讯科技进行课业,或在互联网中寻找资讯前,提供适当的指导? |

|

学校如何透过真实情境或有意义的学习活动,评估学生的资讯科技知识和能力? |

|

|

| |

| 3.4.2 教师专业发展 |

| |

| 在资讯科技教育的环境下,教师的角色已从知识的传授者,变成学习的促进者。在制定教学策略时,教师要因应学习目标安排资讯科技配套,让学生适时运用适切的科技学习,事事要以学生学习为中心,确保不是为科技而科技。教师宜充分利用电子学习的灵活性,设计不同的学习活动和材料,以满足每一个学生的需要和期盼。 |

| |

| 资讯科技教育在学校教育的「范式转移」上,对教师的支援及教师的专业发展均极为重要。学校可鼓励教师间分享实践经验,提供校内外支援或安排校外专业交流。 |

|

|

| |

| 3.4.3 学校的支援措施 |

| |

| 有一些学生使用资讯科技设施和资源的机会比其他同学少,学校制定资讯科技政策时,应考虑不同背景、性向和能力的学生,务求使所有学生都能公平地获取资讯科技的资源。当安排一些需要在课堂以外使用电脑的学习活动时,教师应作出妥善安排,让所有学生都可以使用资讯科技工具和设施。学校亦应善用教育局所提供的资源,让学生可使用有关设施。同时,亦可鼓励学生使用公共图书馆和社区中心提供的资讯科技设施。有需要的学生可运用政府、社区等所提供的资源,获得协助,例如,在2011年开展的「一家一网e学习」。 |

|

| |

| |

| 3.5 照顾学生学习的多样性 |

| |

| 在不同的教育阶段,学生的资讯科技能力可能有很大的差异。学校可考虑以下建议,以照顾学生学习的多样性: |

|

学校可参考《资讯科技学习目标》指引,检视高小学生的资讯科技能力,并适当地改进和调适小学校本资讯科技课程,以紧贴电脑科技的最新发展和包含在科技教育学习领域课程指引的有关内容。学校也应使学生对运用资讯科技的责任和操守,有更深入的认识。 |

|

学校可采用下列方法,帮助资讯科技程度不同的学生,由高小过渡至初中: |

| |

|

确保学生在小学阶段已掌握基本技能的同时,利用不同难度或需应用不同程度资讯科技的课业,加强及巩固学生运用资讯科技的能力,以及培养学生解决问题和终身学习所需的能力。 |

| |

|

通过在学与教中运用资讯科技,诱发学生的学习动机,以照顾不同的学习态度和风格。 |

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

学校如何能制定一个全面性的策略计划,将资讯科技融入学与教的过程,以创造有利使用资讯科技于学与教活动环境? |

|

就你所见,学生运用资讯科技时,他们会学得更好吗?在什么情况下,学生会学得更好? |

|

你的学校在运用资讯科技上,尚可在哪些方面作出改进? |

|

|

| |

| |

| 附录 |

| |

| 将资讯科技融入学校课程的建议 |

| 资讯科技学习目标 |

活动示例 |

学习阶段 |

| 运用资讯科技(如多媒体资源)作为学习工具 |

学生运用简单的教学软件(参考电脑认知课程 单元一) |

第一 |

| 学生运用文字处理软件中的拼字检查和更正拼字上的错误(参考电脑认知课程 单元五) |

第二 |

| 学生运用文字处理软件草拟、编辑和展示一篇作品(参考电脑认知课程 单元三、五) |

第二 |

| 学生利用试算表处理在调查中搜集到的数据,并绘制图表,以作说明(参考电脑认知课程 单元六) |

第二 |

| 明白资讯科技在日常生活中的用处和重要 |

学生分成小组,搜集并讨论有关在日常生活中广泛应用资讯科技的新闻,并在学校内联网的班级聊天室分享意见(参考电脑认知课程 单元一) |

第二 |

| 学生参观以应用资讯科技为主的工作场所(参考电脑认知课程 单元一) |

第二 |

| 以资讯科技工具沟通和处理资讯 |

学生使用电脑绘制简单的图像,以表达自己的意念(参考电脑认知课程 单元二) |

第一 |

| 利用在该学习阶段能够掌握的中文输入法输入中文字 |

因应不同的目的,学生运用电脑制作一些简单的贺卡(参考电脑认知课程 单元二、三、五) |

第一、二 |

| 学生透过电脑游戏学习键盘操控技巧 (参考电脑认知课程 单元一、三) |

第一、二 |

| 与校内的朋辈合作,沟通和分享资讯及意见 |

学生通过电子邮件或面对面讨论,交换小组习作的材料(参考电脑认知课程 单元一至八) |

第二 |

| 学习进度较快的学生可担当其他学生的小导师 |

第一、二 |

| 在专题研习中,学生运用讨论所得的标准,以评估其他人及小组的表现 |

第二 |

| 为特定目标,透过电脑和其他媒介取得资讯(包括寻找和选取相关的资讯) |

学生可在互联网搜寻关于某个主题的资料,或为心中的问题寻求答案。他们需要选取有用和相关的资讯,加以改写,以配合课业的要求,照顾听众及读者的需要。最后以书面或其他适当的媒介演示他们调查的结果(参考电脑认知课程 单元一、四、五) |

第二 |

| 利用资讯科技工具处理资讯(例如筛选、分类和总结) |

| 利用资讯科技工具演示课业成果 |

| 意识到求证及评鉴资讯准确度和可信性的重要 |

在专题研习的不同阶段,教师应鼓励学生思考和质疑搜集得来或别人演示的资讯的可信性和准确度 (参考电脑认知课程 单元一、四) |

第二 |

尊重知识产权和版权

认识在使用电脑时,保护自己免受不良因素影响的重要(例如私隐权问题、危害健康的因素、暴力及色情)

使用资讯科技的恰当行为 |

学生讨论在浏览互联网时「应做」与「不应做」的事情,并归纳成一个总表(参考电脑认知课程 单元一、单元四、单元五) |

第二 |

学生辩论有关使用资讯科技的操守问题

(参考电脑认知课程 单元一、四) |

第二 |

| 学生搜集在不同情况运用资讯科技的最新新闻,并讨论这些资讯科技对人类日常生活的影响(参考电脑认知课程 单元一) |

第二 |

| 让学生观看动画,以了解运用资讯科技所涉及的问题,并通过角色扮演,找出问题的解决方法(参考电脑认知课程 单元一、四、七) |

第一、二 |

|

| |

| |

| 参考文献 |

| 所列参考资料非遍举无遗,以下只列出部分,供读者参考。 |

| 书刊 |

李兆璋、李芳乐、江绍祥、James HENRI(2005)。香港资讯素养架构:资讯年代学生学会学习能力的培养。香港:教育统筹局。取自

|

| |

香港大学教育应用资讯科技发展研究中心(2007)。「善用资讯新科技 开拓教学新世纪」资讯科技教育策略(2004/2007)第二阶段研究-报告。香港:教育统筹局。取自

|

| |

| 香港教育学院(2007)。「善用资讯新科技 开拓教学新世纪」资讯科技教育策略(2004/2007)第一阶段研究-报告。香港:教育统筹局。 |

| |

课本及电子学习资源发展专责小组(2009)。课本及电子学习资源发展专责小组 – 报告。香港:教育局。取自

|

| |

Balanskat, A., Blamire, R., & Kefala, S. (2006). The ICT Impact Report: A review of studies of ICT impact on schools in Europe. Retrieved from

http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/misc/specialreports/impact_study.htm |

| |

| Bruce, B., and B. K. Yasmin. (2001). Ethics and the Computer: Children's Development of Moral Reasoning about Computer and Internet Use. Journal of Educational Computing Research, 25.2, 111-127. |

| |

| Clark, Ruth Colvin & Mayer, Richard E. (2008). e-Learning and the Science of Instruction.2nd ed. Calif.:Pfeiffer. |

| |

| Curriculum Development Council (2000). Information Technology Learning Targets: A Guideline for Schools to Organize Teaching and Learning Activities to Develop Our Students' Capability in Using IT. Hong Kong: Education Department. |

| |

| Curriculum Development Council (2001). Learning to Learn: The Way Forward in Curriculum Development. Hong Kong: Curriculum Development Council. |

| |

| Doty, Deborah E., Scott R. Popplewell, Greff O. Byers (2001). Interactive CD-ROM Storybooks and Young Readers' Reading Comprehension. Journal of Research on Computing in Education, 33.4, 374-385. |

| |

| Education and Manpower Bureau (1998). Information Technology for Learning in a New Era: Five-year Strategy 1998/99 to 2002/03. Hong Kong: Education and Manpower Bureau. |

| |

| Henry, Julie J., and Douglas. H. Clements (1999). Challenges for Teachers Attempting to Integrate a Mathematics Innovation. Journal of Research on Computing in Education, 31.3, 240-259. |

| |

| Higgins, S., and R. D. Muijs (1999). ICT and Numeracy in Primary Schools. Teaching Numeracy in Primary Schools. Ed. I. Thompson. Ballmoor, Bucks: Open University Press. |

| |

| Ingram, Albert L., Lesley G. Hathorn, and Alan Evans (2000). Beyond Chat on the Internet. Computers and Education, 35.1, 21-35. |

| |

| Ki, W. W. (2000). ICT Applications in Task-Based Learning. Changing Classrooms and Changing Schools: A Study of Good Practices in Using ICT in Hong Kong Schools. Ed. Nancy Law ...[et al]. Hong Kong: CITE, Faculty of Education, University of Hong Kong. |

| |

| --- (2000). Using ICT in Expository Teaching. Changing Classrooms and Changing Schools: A Study of Good Practices in Using ICT in Hong Kong Schools. Ed. Nancy Law ...[et al]. Hong Kong: CITE, Faculty of Education, University of Hong Kong. |

| |

| Li, S. C. (2000). Using ICT in Inductive Teaching and Learning. Changing Classrooms and Changing Schools: A Study of Good Practices in Using ICT in Hong Kong Schools. Ed. Nancy Law ...[et al]. Hong Kong: CITE, Faculty of Education, University of Hong Kong. |

| |

| Luckin, Rosemary (2001). Designing Children's Software to Ensure Productive Interactivity Through Collaboration in the Zone of Proximal Development (ZPD). Information Technology in Childhood Education Annual 2001. Charlottesville, Va.: Association for the Advancement of Computing in Education. |

| |

| Moursund, David G. (1999). Project-Based Learning Using Information Technology: ITSE Approaches. Amsterdam: Pergamon. |

| |

| Pelgrum, W. J. (2001). Obstacles to the Integration of ICT in Education: Results from a Worldwide Educational Assessment. Computers and Education, 37, 163-178. |

| |

| Smita, G. (2001). Integrating Computers in Elementary Grade Classroom Instruction - Analysis of Teachers' Perceptions in Present and Preferred Situations. Journal of Educational Computing Research, 24.3, 275-303. |

| |

| Van Braak, Johan (2001). Individual Characteristics Influencing Teachers' Class Use of Computers. Journal of Educational Computing Research,25.2, 141-157. |

| |

| Yuen, H. K., and Y. Lee (2000). "Problem-Based Learning Approach." Changing Classrooms and Changing Schools: A Study of Good Practices in Using ICT in Hong Kong Schools. Ed. Nancy Law ...[et al]. Hong Kong: CITE, Faculty of Education, University of Hong Kong. |

| |

| Yuen, H. K., and Y. Chow (2000). Social-Constructivist Approach. Changing Classrooms and Changing Schools: A Study of Good Practices in Using ICT in Hong Kong Schools. Ed. Nancy Law ...[et al]. Hong Kong: CITE, Faculty of Education, University of Hong Kong. |

| |

| 网址 |

教育局:资讯科技学习目标

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=3700&langno=2 |

| |

教育局:资讯科技教育

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=7286&langno=2 |

| |

教育统筹局:资讯科技应用-专题研习

http://resources.edb.gov.hk/project_work/main.htm |

| |

教育局资讯科技教育「政策文件及报告」网站:

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=7286&langno=2 |

| |

教育局一站式学与教资源平台:

http://www.hkedcity.net/edbosp |

| |

香港大学教育应用资讯科技发展研究中心。「发展课堂活动及评估工具通过科学科/常识科提升学生资讯素养」研究计划

http://resources.edb.gov.hk/~scil-tools/ |

| |

教育局:课程为本学与教资源库:常识科专题研习-飞跃社区

|

| |

教育局创意资讯科技教育计划:无处不在的学习空间-「数码游踪」

http://www.plkcjy.edu.hk/dt.html |

| |

教育局:课程为本学与教资源库:常识科:电

|

| |

教育局:课程为本学与教资源库:立体图形的秘密

http://resources.edb.gov.hk/solid/ |

| |

后羿射日与嫦娥奔月(动画)

http://www.chiculture.net/0818/html/heaven02.html |

| |

中国的经典神话

http://www.chiculture.net/0401/html/a03/0401a03.html |

| |

神话剖析

http://www.chiculture.net/0401/html/a01/0401a01.html |

| |

中国经典神话人物

http://www.chiculture.net/0401/html/a04/0401a04.html |

| |

教育局:课程为本学与教资源库:中国语文科:飞越神话世界

|

| |

教育局:数据处理及分析示例

|

| |

英国语文科第一学习阶段电子学习资源教材套

|

| |

教育局:讯科技教育专业发展课程

http://www.edb.gov.hk/index.aspx?nodeID=2287&langno=2 |

| |

「一家一网e学习」上网学习支援计划最新消息

http://www.gov.hk/tc/theme/ilearnathome/news/ |

| |

|

| |

Ontario Ministry of Education: Blended Learning

http://www.edu.gov.on.ca/elearning/blend.html |

| |