|

| 目錄 |

| |

| 1 學校課程發展方向 - 均衡發展 持續提升

|

| |

| 本章是《基礎教育課程指引-聚焦‧深化‧持續(小一至小六)》的其中一章,內容如下: |

| 1.1 概述 |

| 1.2 本章目的 |

| 1.3 教育目標與學校課程宗旨 |

| 1.4 轉變中的香港社會 |

| 1.5 總結課程改革的經驗 |

| |

1.5.1 十年課改取得的成就與進展 |

| |

1.5.2 可以進一步提升或完善的地方 |

| 1.6 學校課程的定位 |

| 1.7 七個學習宗旨 |

| 1.8 主導原則 |

| 1.9 學校課程 |

| |

1.9.1 五種基要的學習經歷 |

| |

1.9.2 課程架構 |

| 1.10 學校課程發展方向建議 |

| 1.11 訂定學校課程發展的目標與方向 |

| |

1.11.1 達致七個學習宗旨 |

| |

1.11.2 進一步聚焦、深化課程發展 |

| 1.12 支援學校課程發展的策略 |

| 附註 |

| 附錄一 |

| 參考資料 |

| 參考文獻 |

|

| |

| |

| 1.1 概述 |

| |

| 由香港課程發展議會編訂的《基礎教育課程指引-各盡所能‧發揮所長(小一至中三)》於二零零二年出版,而課程改革亦同時在小學全面推行。有賴教育界各方同心協力,課程改革在過去十年取得的成就、優勢和經驗,已為基礎教育課程的持續發展奠定了主要的方向。 |

| |

| 然而,自課程改革開展至今,我們身處的社會及世界已急速轉變。故此,建基於學校積累的發展成果和經驗,課程發展議會現就小學課程的持續發展,更新及增益相關指引的內容和建議,而新修訂的《基礎教育課程指引(小一至小六)》,將包括更適切的學與教示例,方便學校及教師參考,以配合社會的發展和學生的需要。 |

| |

| |

| 1.2 本章目的 |

| |

|

重申課程發展議會訂定的教育目標與學校課程宗旨 |

|

探討轉變中的香港社會,檢視和肯定課程改革以來取得的成就與優勢 |

|

反思學校整體課程未來發展的方向,從而進一步深化或完善小學課程 |

| |

| |

| 1.3 教育目標與學校課程宗旨 |

| |

| 二十一世紀的教育目標 |

| 「讓每個人在德、智、體、群、美各方面都有全面而具個性的發展,能夠一生不斷自學、思考、探索、創新和應變,有充分的自信和合群的精神,願意為社會的繁榮、進步、自由和民主不斷努力,為國家和世界的前途作出貢獻。」 |

| (引自教育統籌委員會2000年發表的《香港教育制度改革建議》) |

| |

| 學校課程宗旨 |

「學校課程應為所有學生提供終身學習所需的重要經驗,並因應個別學生的潛能,使能在德、智、體、群、美五育均有全面的發展,成為積極主動、富責任感的公民,為社會、為國家以至全球作出貢獻。

為了裝備學生面對廿一世紀的挑戰,學校課程必須協助學生建立正面的價值觀和態度,貫徹終身學習的精神,從而學會如何學習;培養各種共通能力,以便獲取和建構知識,奠定全人發展的基礎。

有見及此,廿一世紀的優質學校課程,應建立一個連貫而靈活的架構,務求能夠適應各種改變,以及照顧學生和學校的不同需要,從而釐定教與學的路向。」 |

| (引自課程發展議會2001年發表的《學會學習-課程發展路向》) |

| |

| |

| 1.4 轉變中的香港社會 |

| |

| 《基礎教育課程指引》至今已推出十年,在這期間,香港無論在社會及文化、經濟、政治或環境保育方面,均經歷了不少轉變。下述各項轉變,對於學校課程的持續發展,確實帶來影響和不少挑戰。 |

| |

| 社會及文化方面 |

|

社會環境 |

| |

|

與內地在社會上愈趨融合,同時亦更趨國際化。 |

| |

|

社會價值觀愈趨多元化。 |

| |

|

社會人士重視和堅持維護法治精神。 |

| |

|

社會渴求領導人才及政治人才。 |

|

生活方式 |

| |

|

科技進一步融入生活及學習之中。 |

| |

|

社會關注學童健康狀況與生活習慣的轉變1。 |

| |

|

日常生活中用普通話溝通漸趨普遍。 |

|

學校環境 |

| |

|

學生的背景趨向多元2。 |

| |

|

非華語學生、跨境學童3和新來港學童的人數增加4,且居住地域分佈較以往廣5。 |

| |

|

2009年的中學教學語言微調政策促使小學加強英語教學。 |

| |

|

學生學習中國語文受到俚語及網上用語的影響。 |

| |

|

學校課程定位受到不同家長的教育理念、期望與培育子女模式的影響,例如:相對「愉快學習」,現時似乎愈來愈多家長認同「贏在起跑線」。 |

|

| |

| 經濟方面 |

|

經濟環境 |

| |

|

經濟持續受到全球經濟波動的影響。 |

| |

|

工資增長與物價、樓價差距很大,經濟前景不明朗。 |

| |

|

與內地經濟更緊密發展和融合。 |

|

人力資源 |

| |

|

低技術勞工的需求急劇下降,對專業及高級管理人才需求大增6。 |

| |

|

新工種湧現帶來更多對新技能的需求。 |

| |

|

職場日益重視僱員的溝通能力、與人合作及處理人際關係的能力。 |

| |

|

文化創意產業7和西九文化區8的發展,增加對具備文化、藝術及創意人才的需求。 |

|

| |

| 政治方面 |

| |

|

市民愈趨積極關心和參與政治。 |

| |

|

市民的政治取向多樣化,對於各社會議題也存在截然不同的聲音。 |

|

| |

| 環境保育方面 |

| |

|

「可持續發展」成為被廣泛接受的觀念。 |

| |

|

社會各界對環境保育的意識提升了。 |

|

| |

反思與行動 反思與行動 |

|

社會現時對於具有創意思維的人才的需求愈來愈大,怎樣的教育模式能有助孕育這類人才? |

|

學生需要加強哪些方面的學習經歷以應付社會的最新轉變?你的學校課程將如何作出回應? |

|

|

| |

| |

| 1.5 總結課程改革的經驗 |

| |

| 1.5.1 十年課改取得的成就與進展 |

| |

| 香港社會一向對教育非常重視,自二零零二年推行課程改革以來: |

|

社會人士對提升教育質素的期望殷切,十分關注教育議題。 |

|

校長和教師致力推動課程改革措施,也為改進課程及學與教策略作出了不少貢獻。 |

|

家長更重視學校教育,認為這是成功提升子女社經地位的途徑。 |

|

政府在教育方面投放了大量資源。 |

|

| 建基於上述的有利條件,香港在過去十年的課程改革中,取得了不少成就與良好的實踐經驗。 |

| |

| 1. 取得的成就 |

| 香港學生在多項國際調查研究中取得優異成績,亦有報告指出香港的教育制度大有改進(見表1.1),這些都是十年課改的成就。 |

| 表1.1 有關香港學生表現及香港教育制度的國際性研究調查結果 |

| 調查研究報告 |

取得的成就 |

全球學生閱讀能力進展研究

Progress in International Reading Literacy Study(PIRLS) |

香港小四學生的閱讀素養分數在過去十年持續上升,而名次也由2001年排名僅十四,至2006年大幅躍至第二位,在2011年更榮登榜首。 |

國際數學及科學趨勢研究

Trends in International Mathematics and Science Study(TIMSS) |

在數學和科學方面,香港小四學生在2011年的分數比2007年的下跌,但仍分別居於第三及第九位;中二學生在這兩方面的分數則比2007年的上升,分別排第四及第八位。 |

國際公民教育研究計畫調查

International Civic and Citizenship Education Study(ICCS) |

2009年,香港中二/中三學生在公民教育與素養方面的知識表現排行在首五名內。 |

學生能力國際評估計畫

Programme for International Student Assessment(PISA) |

在2012年,香港15歲學生在三範疇的評估較上屆(2009)的排名更進一步,包括數學能力排名第三,而母語閱讀能力及科學能力則分別跳升兩位及一位至全球第二。報告指出,香港學生的表現較少受家庭社經背景影響,而本港學校間的成績差異收窄9,反映香港基礎教育朝向優化而均等方向發展。 |

| 麥健時公司(Mckinsey & Company)的國際研究報告- How the world's most improved school systems keep getting better |

2010年的報告指出,香港學校制度持續進步,是全球二十個進步最快的地區之一,亦是由「良好」提升至「優良」的四個地區10之一。 |

|

| |

| 2. 良好的進展 |

| 除了學生在國際調查研究中有驕人的表現,課程改革取得的另一成就,是學校領導與教師團隊對於課程發展方向的認同,以及教學觀念上的轉變,現時學校積累了不少實踐經驗,有助進一步推動課程發展。從蒐集得來的數據和顯證,十年課改的主要進展,以及為學校帶來的正面影響如下表1.2所示。 |

| 表1.2 學校在十年課改中的主要進展 |

| 主要進展 |

正面影響 |

| 課程觀念的轉變 |

|

學校課程更關注學生在知識、能力、價值觀和態度均衡發展的需要,以學生學習為中心。 |

|

學校透過推動四個關鍵項目11及優先發展的三種共通能力12,促進學生學會學習的能力。 |

|

學校積極推動跨課程學習,也更關注不同學習階段的銜接。 |

|

| 學校課程宗旨的落實 |

|

學校普遍認同學校課程宗旨,亦積極透過提供多元化的學習經歷,幫助學生培養終身學習的能力,達到全人發展。 |

|

很多學校發展了創新的校本課程、學與教策略及支援學習的措施,也積極建立健康校園,以照顧學生成長的需要。 |

|

| 學與教範式的轉移 |

|

學習不再局限於課室之內,學生有更多走出課室進行研習、考察和探訪服務的機會。 |

|

教師更注重提供機會讓學生參與學習,例如,在課堂加入較多探究及同儕學習活動,正正體現了從教師主導轉移向以學生為本的學與教範式。 |

|

| 評估文化的轉變 |

|

除了考試、測驗等總結性評估,教師也經常運用進展性評估,以回饋學與教。 |

|

| 課程領導和教師團隊文化的建立 |

|

校長/副校長的領導、小學課程統籌主任的整體規畫、學習領域/科目主任的統籌,以及教師的積極參與,均有利於落實課程改革。 |

|

教師已改變以往單打獨鬥的教學模式,透過恆常的共同備課、同儕觀課,以及跨校協作和交流活動,強化了教師專業團隊文化。 |

|

|

| |

| 1.5.2 可以進一步提升或完善的地方 |

| |

| 雖然學校在課改中積累不少成果和經驗,但仍可建基優勢,在以下方面再提升或完善,進一步落實課程改革的要求,以達到「聚焦、深化、持續」學校整體課程發展。 |

| |

| 1. 學生身心的均衡發展 |

|

培養健康的生活方式以促進學生成長-學校普遍積極支持「健康校園」政策,可加強有關學習經歷,致力協助學生養成健康和均衡的生活習慣,包括作息有序、適量運動、均衡飲食、學會自理、保持個人衞生及心理健康等等。 |

|

提供適當的空間以助發展學生潛能-學生在課餘參與不同的課程和活動,可發展多元潛能。不過,過量課程和活動會減少學生的休息和遊戲時間,並窒礙他們發展個人興趣及潛能。此外,如果學生從小就習慣被動地聽命於別人的安排,他們的個性與潛能的發展也可能會受到局限。因此,學校應確保學生有充足的空間遊戲、休息和發展興趣。 |

|

| |

| 2. 切合學生學習需要的學、教、評 |

|

知識、技能、價值觀和態度應三者並重-學生除了要求取知識、發展學習技能外,培養正面的價值觀和態度也非常重要。學校應避免課程傾向知識主導,而應加大力度發展學生共通能力及培養其價值觀和態度方面,協助學生達到均衡發展。 |

|

發展學生獨立學習的能力-在學習過程中,教師的指導固然重要,但同時可提供機會與空間讓學生自行探究,並與同儕共同建構知識,從而鼓勵學生主動參與,發展獨立和自主學習的能力。 |

|

學與教策略要切合學習目的-教師對於運用多元化的學與教策略並不陌生,惟應擬訂明確、清晰的學習目的,而運用的學與教策略則須以達成學習目的為依歸,使「學、教、評」整個過程更聚焦。 |

|

運用多元評估策略以提供適時及適切的回饋-學校運用測驗及考試來展示學生在某階段的學習成果基本上已駕輕就熟,惟須注意過多或過深的測考會增加學生的壓力,使他們失去學習興趣。除了總結性及進展性評估,學校應加強發展其他評估策略及善用評估資料,為學生和教師在學習過程中提供適時及適切的回饋。 |

|

| |

| 3. 照顧學生的多樣性 |

| 每個學生都是獨立與獨特的個體,在不同範疇如個性、興趣、學習動機、能力、學習風格及社經背景等,均各具特性。雖則這樣為課程規畫和學與教方面帶來不少挑戰,但其實也可視作促進協作能力及學習資源的有利條件。如教師可善用學生的多樣性,鼓勵他們協作互動、彼此學習。「三人行必有我師」,多樣性也可以讓學習經歷更多元化及更豐富。 |

| |

反思與行動 反思與行動 |

| 以下描述的觀點,你是否認同? |

| 有教無類 |

| 有些教師孜孜不倦地教導被標籤為無心向學的學生。在他們的信念裏,沒有一位學生可以被放棄。他們認為學生還小,太早對他們的成敗好壞下定論是不公平的,把學生放棄更是形同糟蹋學生的未來。 |

| |

| 他們深信每一位學生都是充滿潛能的,並認為讓學生得到適切的發展是教師的責任。他們對學生永遠懷着希望,耐心地等待學生醒覺、成長,縱然只有少數學生能不負期望,學有所成。 |

| |

| 這些教師常常是學生一生中最感激和最難忘的人,他們不一定能改變學生的命運,但卻讓這些學生感到在校園裏甚至人世間仍有溫暖。他們堅守「不放棄每位學生」的信念,值得每一位教師借鏡。 |

|

|

| |

| 4. 理順各學習階段的銜接 |

| 現時大部分學校已十分重視各學習階段的銜接問題,並致力推行校本適應措施。要理順各學習階段的銜接,學校仍要因應學生的學習及成長需要,進一步檢視和調適在不同層面,如:課程內容、學習環境、學習模式、常規,以至發展自我管理能力等銜接策略。 |

| |

| 5. 強化教師專業能力及建立學習社群 |

| 面對社會急速轉變,教師可繼續透過同儕協作交流、實踐及反思,強化個人專業知識和能力,並積極參與校內,以至跨校性的學習社群,共同提升教師專業水平。 |

| |

| 教師可運用表1.3,針對學校可以進一步提升或完善的地方,檢討自己的信念及學校現行做法。 |

| |

| 表1.3 學校可以進一步提升或完善地方的檢討表 |

| 可以進一步提升或完善的地方 |

我的信念 |

現時的做法 |

1. 學生身心的均衡發展

|

培養健康的生活習慣以促進學生成長 |

|

提供適當的空間以助發展學生潛能 |

|

|

| 例子:我的學校響應了衞生署的呼籲,在上課時間表多加了體育與活動的時間。 |

|

2. 切合學生學習需要的學、教、評

|

知識、技能、價值觀和態度應三者並重 |

|

發展學生獨立學習的能力 |

|

學與教策略要切合學習目的 |

|

運用多元評估策略以提供適時及適切的回饋 |

|

|

|

3. 照顧學生的多樣性

|

|

|

4. 理順各學習階段的銜接

|

|

|

5. 強化教師專業能力及建立學習社群

|

|

|

|

| |

反思與行動 反思與行動 |

|

你的學校和你在這十年間取得了甚麼成就?實踐過程中曾面對甚麼挑戰? |

|

你的學校應怎樣進一步完善以回應上述挑戰? |

|

|

| |

| |

| 1.6 學校課程的定位 |

| |

| 1. 教育原則 |

|

延續不變的教育信念,例如: |

| |

|

所有學生都有能力學習; |

| |

|

所有學生都有獲得廣泛學習經歷的權利,以符合個人的不同興趣與能力,達至全人發展; |

| |

|

終身學習以推動個人持續發展。 |

| |

|

|

|

仔細考慮影響課程發展的四個教育觀念-學校發展課程時,通常會受到以下四個教育觀念影響15: |

| |

|

社會及經濟效率16 |

| |

|

以兒童為中心17 |

| |

|

學術理性主義18 |

| |

|

社會重建主義19 |

|

| 這四個觀念各自有其假設、取向、觀點及價值觀,學校應仔細考慮這四個觀念在課程發展的位置及值得採納的地方,避免局限於某一個教育觀念中。 |

| |

| 2. 建基於香港的特色與優勢 |

|

香港的獨特情境 |

| |

|

香港社會深受中國傳統文化與價值觀影響,同時受惠於歷史發展,與西方文化亦得以交流。此外,香港既是一個國際化城市,同時與內地關係密切。 |

| |

|

學校課程應建基於這個獨特的情境,融合中西文化之長,即既要具備以人為本、以品德教育為優先、重視求知求學的中國傳統教育精神,也要接納西方開放的思維、勇於開拓的精神及放眼世界的視野,讓學生中西兼擅,承傳香港獨有傳統,發揮文化共融帶來的力量。 |

| |

|

|

|

社會的多元化與學生的多樣性 |

| |

|

香港有來自世界各地的人在這裏居住、工作和讀書,這為香港帶來不同的文化特色、觀點和國際視野。香港社會男女平等的情況比一些亞洲國家好,社會風氣也相對較自由、開放,這些都使香港社會愈趨多元化。多元化是提升創造力的有利條件20,因此教師可就地取材,培育學生創造力的特質和正面的態度,如寬廣的視野、與別人達至和而不同及求同存異的胸襟和能力、開放及包容的氣度,以及欣賞、尊重和接納別人的態度。 |

| |

|

香港大部分學校擁有多元的學生群體,學生來自不同社會階層和背景。他們的不同個性、興趣、能力、學習風格、社經背景及文化等,為學習帶來多樣化的知識、觀點和經驗,是寶貴的學與教資源,也是發展學生創造力的沃土。 |

| |

|

如果社會的多元化與學生的多樣性能夠善加運用,則學習會更豐富,對學生將來立足及生活在一個更多元和更流動的社會有很大的好處。 |

|

| |

| 3. 「前瞻五十年」 |

| 學校課程一方面要滿足學生當下的種種需要,另一面也要為學生未來在學習、工作、生活上的需要奠下良好的基礎。不過,社會急劇變化,沒有人能預知未來社會的模樣,要預示未來社會對現在學生的要求更幾乎不可能。因此,培養學生學會學習的能力,讓他們在瞬息萬變的社會中能應付自如,是學校課程的一個重要定位。 |

| |

| |

| 1.7 七個學習宗旨 |

| |

| 基於社會的轉變,以及過去十年在學校和學習領域層面取得的課程改革經驗,小學學習宗旨的重點應聚焦在進一步推動學生的全人發展上,包括提升學生兩文三語和自主學習的能力、發展多元潛能,以及建立健康的生活方式。以下為新修訂的學習宗旨,期望學生完成小學教育後,能夠: |

| |

| 1. |

懂得分辨是非善惡,能適切地履行自己在家庭、社會和國家所擔當的責任,並對多元的價值觀,展現接納與寬容; |

| 2. |

認識自己的國民身份,並懂得關心社會、國家和世界,成為負責任的公民; |

| 3. |

養成廣泛閱讀的興趣和主動閱讀的習慣; |

| 4. |

積極主動地以兩文三語與人溝通; |

| 5. |

發展獨立學習的能力,特別是自我管理能力及協作能力; |

| 6. |

透過八個學習領域的課程,掌握相關的基礎知識,為升讀中學作好準備; |

| 7. |

建立健康的生活方式,培養對體藝活動的興趣和基本鑑賞能力。 |

|

| |

| 圖1.1 七個學習宗旨 |

|

| |

| |

| 1.8 主導原則 |

| |

| 中央課程及校本課程調適,應建基於以下八項主導原則: |

| 主導原則 |

我的學校實施情況的反思 |

|

|

| 2. |

所有學生都有能力學習,應享有基要的學習經歷,以達至全人發展 |

|

| 例子:我同意「天生我才必有用」。我比較重視學生在智能方面的發展,以及德育及公民教育方面的培養,但對體藝方面比較忽略。 |

|

| 3. |

課程發展應以學生為本,以學生成長和學習的最大效益作考慮;並須在學習、教學及評估三方面,採取多樣化的策略,以切合學生的不同個性、需要和興趣 |

|

|

| 4. |

課程發展的策略,須建基於學生、教師、學校和整體環境的優勢上 |

|

|

| 5. |

校本課程須兼顧與平衡不同的觀點和關注,並配合適切的學與教及評估策略 |

|

|

| 6. |

只要符合中央課程的要求,學校可有彈性地制訂校本課程,以切合學生的需要 |

|

|

| 7. |

課程發展是持續不斷的改進過程,目的是幫助學生學得更好 |

|

|

| 8. |

思想積極、堅毅不拔、珍視小成、包容殊異,都是確保課程持續發展和改進的重要因素 |

|

|

|

| |

| |

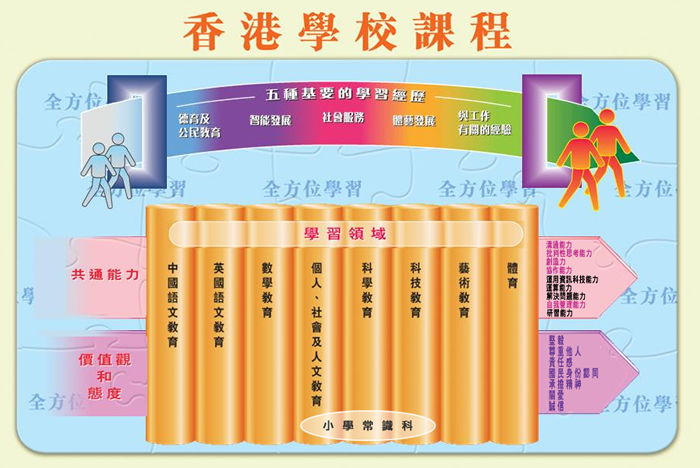

| 1.9 學校課程 |

| |

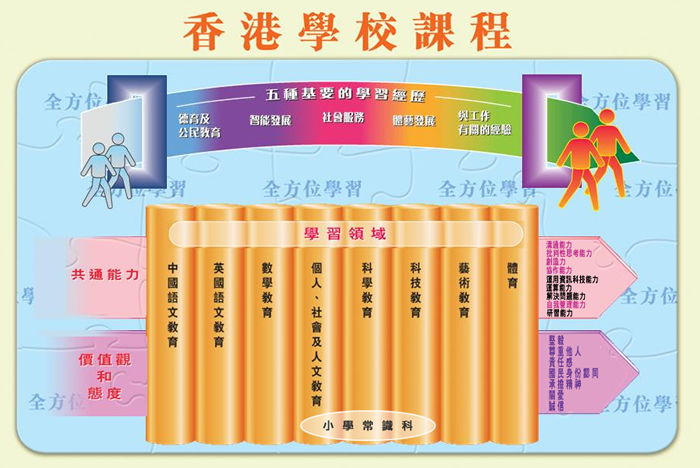

| 1.9.1 五種基要的學習經歷 |

| |

| 課程是學生從學校獲得的整體學習經歷。所有學生均應享有以下五種基要的學習經歷,以促進全人發展: |

|

德育及公民教育 |

|

智能發展 |

|

社會服務 |

|

體藝發展 |

|

與工作有關的經驗21 |

|

| |

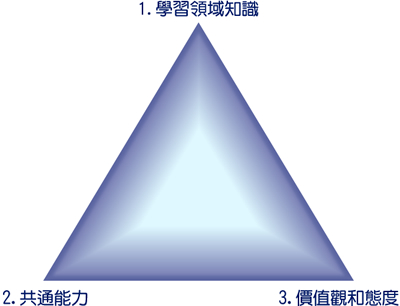

| 1.9.2 課程架構 |

| |

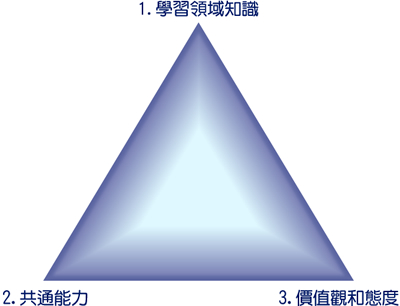

| 課程架構由三個互有關連的部分組成:1.學習領域;2.共通能力;3.價值觀和態度。這個開放的課程架構,可讓學校以不同進程組織學習經歷、調節學習內容的廣度和深度,以及靈活地採用不同的學習策略和方式,以獲得最大的教學效益。 |

| |

| 圖1.2 組成課程架構的三大部分 |

|

| |

| 1. 八個學習領域 |

|

中國語文教育 |

|

英國語文教育 |

|

數學教育 |

|

個人、社會及人文教育 |

} |

小學常識科 |

|

科學教育 |

|

科技教育 |

|

藝術教育 |

|

體育 |

|

| |

| 2. 九種共通能力 |

| 共通能力是學習的基礎,能幫助學生學得更好。通過不同學習領域/科目的學與教,可以培養學生的共通能力。這些能力還可以遷移到其他學習情境中使用。九種共通能力是: |

|

協作能力 |

|

溝通能力 |

|

創造力 |

|

批判/明辨性思考能力 |

|

運用資訊科技能力 |

|

運算能力 |

|

解決問題能力 |

|

自我管理能力 |

|

研習能力 |

|

| |

| 3. 價值觀和態度 |

| 價值觀是學生應發展的外顯或內在的信念,是行為和決策的準則,而態度則是把工作做好所需的個人特質。有關「建議納入學校課程內的價值觀和態度」,參閱附錄一。 |

| 學校利用上述的課程架構來規畫和組織學校課程時,應確保已包括中國歷史及文化作為主要的學習元素,並以中文作為學習中國歷史及文化的教學語言。 |

|

| |

| 圖1.3 香港學校課程總覽 |

|

| |

| |

| 1.10 學校課程發展方向建議 |

| |

| 過去十年,各學校會因應校本情況,規畫不一樣的課程發展焦點和步伐,也取得不同的進展。在部署下一階段的整體課程發展之前,學校應全面檢視課程實施的成效,以助重新規畫校本發展方向與策略-就已取得顯著成效的地方,可持續深化;至於進展尚未理想的地方,則要聚焦完善。學校在訂定未來的發展方向時,可參考以下建議: |

| |

| 1. 為學生創造空間,以達身心均衡發展的教育目標 |

|

小學階段是開發孩子潛能的重要時期。學校在提升學生智能表現的同時,亦應適當地兼顧他們在德、體、群、美等不同方面的發展,使身心得到均衡發展,以貫徹教育目標。 |

|

透過學校整體課程加強價值教育,有助提高學生對事物的判斷能力,使他們日後在不同的成長階段中,當遇上個人或社會層面的價值衝突時,仍能抱持正面的價值觀和態度,作出合情合理的判斷,明辨是非。 |

|

因應現代生活方式的轉變,擁有強健體魄,對學生的健康成長同樣重要。因此,學生在小學階段便需要有足夠的空間去建立均衡而健康的生活習慣。 |

|

| |

| 2. 培育學生的獨立學習的能力 |

|

獨立學習的能力包括九種共通能力及反思能力等。課程改革推展至今,學校已優先發展學生三種共通能力-溝通能力、創造力及批判/明辨性思考能力,成效漸見。 |

|

要作好準備適應中學階段的學習和成長,宜在小學階段着力培養學生自我管理能力及協作能力,同時繼續推動溝通能力、創造力及批判/明辨性思考能力的發展。 |

| |

自我管理能力與協作能力

自我管理能力與協作能力是自主學習的重要元素。加強學生自律和自我管理的能力,能提升他們的自尊感、自信心及獨立思考的能力,從而願意接受挑戰及追求卓越,為成長發展和學習帶來正面的影響。因此,學校應着意培養學生自律和自我管理的習慣,例如,計畫自己學習和活動的優先次序,懂得管理自己的時間,專注地完成重要的事情,以及因應實際情況而適當調節進度或時間分配。學生也應學會自我檢討和反思,為自己的學習及言行負責任。

有學者指出,與人協作是提升創造力、領導力及企業家精神的關鍵22。因此,學校課程應提供更多機會,讓學生透過同儕交流及互動協作,學習積極參與、溝通、分享及貢獻。在學習過程中,可提示學生抱持開放的態度,接納多樣化的觀點,學習尊重和欣賞別人,支持及關懷同儕。

|

|

|

| |

| 3. 進一步加強學校整體課程規畫,以更好照顧學生的不同學習需要 |

| 學校在訂立課程目標、設計校本課程、制定實施策略及進行課程評鑑等方面,已能作出全盤考慮並具體掌握。學校可就以下方面深化學校整體課程規畫,以照顧學生的多樣性: |

|

| |

| 4. 提升評估素養,以促進學與教的成效 |

| 評估是學習重要的一環,也是完善學與教不可缺少的部分。學校在發展多元化評估方面付出不少努力,下列為學校可加強評估發展的地方: |

|

學校應善用「對學習的評估」與「促進學習的評估」,以全面掌握學生的學習情況,並通過分析及反思評估資料,為學與教提供適時及適切的回饋。 |

|

學校可進一步發展「作為學習的評估」,協助學生培養對自己的學習負責任的態度,並能恆常地監察學習進度,反思學習表現。 |

|

學校應避免以分數作為衡量學生或教師努力成果的唯一指標,而造成分數至上的觀念。 |

|

| |

| 5. 進一步促進教師的專業發展,培養中層課程領導,建立學習社群 |

| 教師在課程、學與教方面的專業知識和能力已取得很大的進展。學校可透過以下幾方面進一步強化教師專業知識和能力: |

|

推動教師成為反思型實踐者。 |

|

強化校內教師專業發展意識。 |

|

加強教師專業團隊文化。 |

|

推動學校中層教師課程領導的發展。 |

|

建立校內學習社群。 |

|

更廣泛地與其他學校的教師交流課程及學與教經驗。 |

|

| |

| 6. 強化四個關鍵項目之間的連繫,提升跨學科的學與教效能 |

|

過去十年,學校積極以四個關鍵項目作為課程改革的切入點,推動學生的學習。最常見的是以個別關鍵項目與學科或項目扣連。 |

|

學校可進一步加強四個關鍵項目之間的連繫,以加強學與教的成效。 |

|

| |

| 可參照表1.4,針對上述六項建議擬訂「聚焦發展」、「深化發展」、及「持續發展」項目,為學校未來發展的方向作出部署。 |

| 表1.4 學校發展方向部署參照表格 |

我將會就以上各項,為學校未來發展的方向作出以下部署:

(可加上校本項目)

|

聚焦發展

|

|

深化發展

|

|

持續發展

|

|

|

| |

反思與行動 反思與行動 |

|

你對於上述學校課程的發展方向,認同的程度有多大? |

|

你的學校課程發展會如何逐步落實上述課程發展方向? |

|

|

| |

| |

| 1.11 訂定學校課程發展的目標與方向 |

| |

| 1.11.1 達致七個學習宗旨 |

| |

| 1. |

參考1.10所列六個項目,配合校情,選取部分作為聚焦、深化、持續的發展項目(表1.4),例如,以持續推行四個關鍵項目為切入點或策略,達致學習宗旨和八個學習領域的學習目標。 |

| 2. |

發展學生的共通能力及培養價值觀和態度 |

| |

|

把要優先培養的學生的共通能力,融入現行學習領域/科目的學與教中,以提高學生獲取和建構知識的獨立學習能力。此外,為配合小學生成長階段的需要,學校可先集中發展學生的自我管理能力及協作能力。 |

| |

|

建基於優勢,學校可依據以往的發展經驗,繼續以「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」及「承擔精神」作為首要培育學生價值觀之餘,並加入「誠信」和「關愛」來配合學生的成長需要及社會轉變,進一步豐富此範疇的內涵。學校可透過推行德育及公民教育(四個關鍵項目之一)、跨學科或專題研習活動、以及適切的學與教策略,讓學生面對不同生活事件和議題時,能夠辨識當中所蘊涵的價值觀,懂得如何作出判斷和持守,並透過實踐體現出來。有關「納入學校課程內的價值觀和態度」的建議,可參閱附錄一。 |

| 3. |

培養學生健康的生活習慣,並確保學生在成長及學習方面皆得到均衡發展。 |

| 4. |

因應上述三項建議,學校可根據本指引、各學習領域及小學常識科課程指引,制定學校整體課程規畫,如學校三年計畫。 |

|

| |

| 1.11.2 進一步聚焦、深化課程發展 |

| |

| 1. |

透過從不同方面取得的數據資料和回饋,如學生的學習表現顯證及課程評鑑,持續檢視學校課程發展的成效,提出針對性的提升或改善方案。 |

| 2. |

繼續採用開放的課程架構,並按課程指引的建議,發展既可配合學校辦學宗旨和文化,又能切合學生成長及學習需要的校本課程。 |

| 3. |

持續優化學與教,並進一步強化學生終身學習所需的獨立學習能力。 |

|

| |

| |

| 1.12 支援學校課程發展的策略 |

| |

| 教育局將繼續採用以下不同模式支援學校整體課程發展,並與各界建立良好的夥伴關係,凝聚力量,共同努力達到「聚焦、深化、持續」的發展目標。 |

|

為學校提供課程架構和支援,包括課程指引、校長及教師培訓課程、校本支援服務及其他支援措施。 |

|

透過視學或訪校,為學校提供專業回饋,以繼續完善課程規畫、實施和評鑑。 |

|

通過協作計畫與學校試行不同的學與教資源及策略,檢視成效,並推廣成功例子和經驗。 |

|

鼓勵學校組織和參與專業交流網路,分享實踐課改經驗,推廣良好的課程措施或教學策略。 |

|

| |

反思與行動 反思與行動 |

| 對新任教師的批評 |

| 一位新任常識科教師滿腔熱誠地在小三展開他的教學計畫。由於他任教小三全級常識科,因此也負責擬訂和評改試卷。上課時,學生都很投入學習,對各種知識也都感到很有興趣,更閱讀很多相關圖書。不過,學生在該科目考試的表現,卻讓教師受到了很多批評。以學生在是次考試的分數和及格率跟其他科目及往年的常識科考試比較,學生的分數和及格率明顯偏低。校長和同儕都認為是那位教師的教學不濟,以致不能幫助學生取得高分。該教師承受了很大壓力,也疑惑他在哪方面出錯。 |

| 你認為上述問題主要由下列哪個原因導致? |

| |

| 1. |

該教師在教學上只有熱誠,沒有能力,學生的考試表現因而欠佳。 |

| 2. |

教師同儕對考試分數與學習的理解有誤,評估素養有待提升。 |

| 3. |

該教師在擬題與評分方面力有不逮,需要改善。 |

| 4. |

學生對常識科只有表面的興趣,在考試前並沒有積極溫習。 |

| |

| 只選一項。你的答案是…… |

|

| 提示:將該次常識科考試的分數,與其他科目及往年同科考試的分數作出比較,當中作出了甚麼假設?考試的分數高低,到底代表甚麼? |

|

|

| |

| |

| 附註 |

| |

| 1 |

根據2010/11學年進行的一項研究,4.1%小學生(男女相若)呈高血壓徵狀。衞生署也指出,2001/02學年至2010/11學年間,過重的小學生從17.6% (男:20.9%;女:14.1%)增加至21.4%(男:26%;女:16.4%)。小學生超重問題,大大增加了他們患上糖尿病、高血壓、心臟病等慢性疾病的風險,情況不容忽視。 |

| |

|

| 2 |

學生的背景趨向多元,由以往以土生土長的香港學生為主,漸漸包括更多的非華語學生(包括南亞裔子女、回流港人子女等)、跨境學童(日常在內地居住的學生),以及父或母、兩者均不是香港居民的學生(他們並有可能不與父母同住)。 |

| |

|

| 3 |

統計數字顯示,小學跨境學童人數在過去五年持續上升。2012/13學年,小學跨境學童有6,749人,比2011/12學年的5,276人,增加約27.9%。大部分跨境學童集中在新界區就學。 |

| |

|

| 4 |

根據統計數字,2011年父母兩者均不是香港永久性居民的在港出生嬰兒約超過35,700名,比2001的620名,急增57倍。 |

| |

|

| 5 |

統計數字顯示,2010年10月至2011年9月期間,首次入讀普通本地小學的內地來港學童,接近一半居住在新界區,超過三成在九龍區,而居住在港島區的則約一成。絶大部分小學內地來港學童在住所地方附近入學。 |

| |

|

| 6 |

Saavedra, A. R. & Opfer, V. D. (2012). Teaching and Learning 21st Century Skills: Lessons from the Learning Sciences. Retrieved from

http://www.opsba.org/index.php?q=system/files/RANDPaper.pdf |

| |

|

| 7 |

文化及創意產業泛指一個行業群組,主要運用創意、技能、人才和智力資本為基本要素,結合藝術、文化、創意、科技和商業,應用於日益透過圖像、聲音、文字和符號為主導的現今世界。文化及創意產業的組成界別包括:廣告;娛樂服務;建築;藝術品、古董及工藝品;文化教育及圖書館、檔案保存和博物館服務;設計;電影、錄像和音樂;表演藝術;出版;軟件、電腦遊戲及互動媒體;電視及電台。 |

| |

|

| 8 |

西九文化區(西九)是2007年度施政報告所提出的政府重大基建項目,其中包括15個表演藝術場地、最少3公頃的廣場、聚焦於二十至二十一世紀視覺文化的「M+」博物館,以及專門推廣文化藝術與創意產業的展覽中心。西九會帶來許多與文化藝術、設計及出版、廣告及市場推廣,以及與創意工業相關的就業機會。政府估計第一期設施啟用後約可創造9,980個職位,並在第三十年可增加至超過21,500個職位。西九的各項設施將於2015年分階段落成。 |

| |

|

| 9 |

學生能力國際評估計畫(PISA 2012)的評估報告指出比較上屆報告,校間差異大幅減少,由原來的數字4806減至3924(相差882),意味學校包容度更大。 |

| |

|

| 10 |

其餘三個地區為加拿大安大略省、新加坡及南韓(McKinsey & Company, 2010)。 |

| |

|

| 11 |

四個關鍵項目是:德育及公民教育、從閱讀中學習、專題研習及運用資訊科技進行互動學習。 |

| |

|

| 12 |

三個優先發展的共通能力是:溝通能力、批判/明辨性思考能力及創造力。 |

| |

|

| 13 |

PISA 2009把取得兩個最高級別成績(即第五及第六級)的學生稱為最優秀表現者,亦可理解為「尖子」。 |

| |

|

| 14 |

PISA 2009閱讀素養研究中,四個位於前列的地區的「尖子」數目佔該地區全部參與學生數目的百分比為:上海19.4%、芬蘭14.5%、南韓12.9%、香港12.4%。(數據來源:

http://www.fed.cuhk.edu.hk/~hkpisa/events/2009/outputs2009_c.htm |

| |

|

| 15 |

陳嘉琪、溫霈國(譯)(1996)。香港學校課程的探討(原作者:莫禮時)。 |

| |

|

| 16 |

社會及經濟效率觀點,強調學校要塑造有能力在社會就業和生活的學生。受這種觀點影響,課程會着重符合社會的實際需要。 |

| |

|

| 17 |

以兒童為中心的觀點着重兒童個人的需要和成長。受這種觀點影響,課程會以照顧兒童個人的需要為首要關注。 |

| |

|

| 18 |

學術理性主義強調以學科知識來啟發學生,或以學科作為促進學生思考和解決問題能力的工具。受這種觀點影響,課程會着重學生智力和理性的發展,以及世代相傳的知識傳遞。 |

| |

|

| 19 |

社會重建主義期望學校能改善未來的社會,而學生則肩負再創造和更新社會的責任。受這種觀點影響,課程會強調培養某些知識、技能和態度,以創造一個人人關心他人、環境和財富分配的新世界。 |

| |

|

| 20 |

Barber, M., Donnelly, K. & Rizvi, S. (2012). Oceans of Innovation: The Atlantic, the Pacific, Global Leadership and the Future of Education. London: Institute for Public Policy Research. Retrieved from

http://www.ippr.org/publication/55/9543/oceans-of- innovation-the-atlantic-the-pacific-global-leadership-and-the-future-of-education |

| |

|

| 21 |

與工作有關的經驗的內容,參閱本指引第六章。 |

| |

|

| 22 |

Barber, M., Donnelly, K. & Rizvi, S. (2012). Oceans of Innovation: The Atlantic, the Pacific, Global Leadership and the Future of Education. London: Institute for Public Policy Research. Retrieved from

http://www.ippr.org/publication/55/9543/oceans-of- innovation-the-atlantic-the-pacific-global-leadership-and-the-future-of-education |

|

| |

| |

| 附錄一 |

| |

| 建議納入學校課程內的價值觀和態度 |

| 核心價值:個人 |

輔助價值:個人 |

核心價值:社會 |

輔助價值:社會 |

態度 |

|

生命神聖 |

|

真理 |

|

美的訴求 |

|

真誠 |

|

人性尊嚴 |

|

理性 |

|

創作力 |

|

勇氣 |

|

自由 |

|

情感 |

|

個人獨特性 |

|

|

自尊 |

|

自省 |

|

自律 |

|

修身 |

|

道德規範 |

|

自決 |

|

思想開闊 |

|

獨立 |

|

進取 |

|

正直 |

|

簡樸 |

|

敏感 |

|

謙遜 |

|

堅毅 |

|

|

平等 |

|

善良 |

|

仁慈 |

|

愛心 |

|

自由 |

|

共同福祉 |

|

守望相助 |

|

正義 |

|

信任 |

|

互相依賴 |

|

持續性(環境) |

|

人類整體福祉 |

|

國民身份認同 |

|

|

多元化 |

|

正當的法律程序 |

|

民主 |

|

自由 |

|

共同意志 |

|

愛國心 |

|

寬容 |

|

平等機會 |

|

文化及文明承傳 |

|

人權與責任 |

|

理性 |

|

歸屬感 |

|

團結一致 |

|

|

樂觀 |

|

樂於參與 |

|

批判性 |

|

具創意 |

|

欣賞 |

|

移情 |

|

關懷 |

|

積極 |

|

有信心 |

|

合作 |

|

負責任 |

|

善於應變 |

|

開放 |

|

尊重: |

| |

|

自己 |

| |

|

別人 |

| |

|

生命 |

| |

|

素質及卓越 |

| |

|

證據 |

| |

|

公平 |

| |

|

法治 |

| |

|

不同的生活方式、信仰及見解 |

| |

|

環境 |

|

樂於學習 |

|

勤奮 |

|

對核心及輔助價值有承擔 |

|

|

| 「核心價值」是指所有人類社會都會一致地強調的某些價值觀。這些價值觀說明:人類會有共同關心的事物,人類生存有基本的要求,人類文明有共同要素;人性也有共同的特質。 |

| |

| 「輔助價值」是指那些在運作層面上十分重要的品質,有助於維持核心價值。 |

| |

| |

參考資料 參考資料 |

| PISA 2009研究報告指出,香港學生的學習策略偏重於記憶,其他策略如調控策略及後設認知策略仍有待改善。這結果值得校長和教師反思。 |

|

|

| |

參考資料 參考資料 |

| PISA 2009研究報告指出,香港校內學生之間的學習能力差異仍然大,顯示教師需要提供更多支援和資源來照顧學生的多樣性。另一方面,PISA 2009有關閱讀素養的研究也發現,香港「尖子」學生數目的百分比13比同時位列前四位的上海、芬蘭及南韓14少。有關香港「尖子不足」的研究結果,雖然2012年報告顯示,香港的數學尖子已有所增加〔學生數學能力水平達第5級或以上由30.7%(2003)增加至33.7%(2012)〕,在其他國際調查研究如PIRLS 2011及TIMSS 2011也有相同的發現,這反映學校在落實照顧學生的多樣性時,除了照顧能力稍遜學生的「補底」需要,也要努力「拔尖」,以保持香港學生的優勢。 |

|

|

| |

參考資料 參考資料 |

| 過去十年,教師在提升學與教成效方面作出了很大的努力和貢獻。他們不單改變了教學的範式,也透過課程更適切地照顧學生的成長和學習需要。這些從反思性實踐中取得的經驗,既可提升學與教成效,亦有助強化教師的專業知識和能力。 |

|

|

| |

參考資料 參考資料 |

| 五育並重 |

|

學校應幫助學生在德、智、體、群、美五方面都得到全面、均衡的發展。 |

|

學校培養學生五育時,應按照不同學生的潛能,因材施教,避免他們某一方面的潛能因缺乏充足的發展與培育而被壓抑。 |

|

學校對學生的要求應保持適中,配合一個充滿關愛及具支持性的學習環境,學生會更樂於學習、愉快成長。 |

|

|

| |

| |

| 參考文獻 |

| 所列參考資料非遍舉無遺,以下只列出部分,供讀者參考。 |

| 書刊 |

香港大學(2008)。2007年國際數學及科學趨勢研究(TIMSS)。取自

http://web.edu.hku.hk/outreach/media/docs/media/081210_TIMSS_R_C.pdf |

| |

香港大學(2012)。2011年國際數學及科學趨勢研究(TIMSS)。取自

http://www.hku.hk/press/c_news_detail_8976.html |

| |

香港大學(2012)。全球學生閱讀能力進展研究(PIRLS)2011國際報告(香港地區)發佈會。取自

http://www.hku.hk/press/c_news_detail_8975.html |

| |

香港中文大學(2013)。中大公佈學生能力國際評估計劃(PISA 2012)研究結果:分析香港學生的成就與挑戰。取自

http://www.fed.cuhk.edu.hk/~hkpisa/ |

| |

香港特別行政區政府(2010)。香港學生公民教育與素養的知識再次在國際性調查中名列前茅。香港特別行政區政府新聞公告。取自

|

| |

香港特別行政區政府教育局(2007)。香港學生閱讀能力居全球前列。取自

|

| |

香港特別行政區政府教育局。香港特別行政區政府教育局教育質素保證分部視學周年報告2009/10。取自

|

| |

| 香港特別行政區政府統計處。1981年至2011年香港生育趨勢。香港統計月刊。取自 http://www.statistics.gov.hk/pub/B71211FB2012XXXXB0 100.pdf |

| |

| 教育局學校教育統計組(2012)。二零一零年十月至二零一一年九月內地來港兒童首次入讀學校統計調查。香港:教育局。 |

| |

| 陳嘉琪、溫霈國(譯)(1996)。香港學校課程的探討(原作者:莫禮時)。香港:香港大學出版社。(原著出版年:1996)。 |

| |

Barber, M., Donnelly, K. & Rizvi, S. (2012). Oceans of Innovation: The Atlantic, the Pacific, Global Leadership and the Future of Education. London: Institute for Public Policy Research. Retrieved from

http://www.ippr.org/publication/55/9543/oceans-of- innovation-the-atlantic-the-pacific-global-leadership-and-the-future-of-education |

| |

Hayhoe, R. (2011). Education Reform and Human Resource Development: A Perspective on Hong Kong. Keynote Address for the Ministerial Roundtable and International Education Conference. Retrieved from

http://www.fe.hku.hk/cerc/Seminar s/Edn-Reform-HR-Hayhoe.pdf |

| |

Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Pierre Foy, & Kathleen T. Drucker (2012). PIRLS 2011 International Results in Reading. Chestnut Hill, MA: Boston College. Retrieved from

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-results-pirls.html |

| |

Mourshed, M., Chijioke, C. & Barber, M. (2010). How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better. Retrieved from

http://www.mckinsey.com/Client_Service/Social_Sector/ Latest_thinking/Worlds_most_improved_schools |

| |

OECD (2010). PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do-Student Performance in Reading, Mathematics and Science (Vol 1). Paris: OECD. Retrieved from

http://www.oecd.org/pisa/ pisaproducts/48852548.pdf |

| |

Saavedra, A. R. & Opfer, V. D. (2012). Teaching and Learning 21st Century Skills: Lessons from the Learning Sciences. Retrieved from

http://www.opsba.org/index.php?q=system/files/RANDPaper.pdf |

| |