|

| 目錄 |

| |

| 從四個關鍵項目學會學習 |

| 3B 從閱讀中學習 |

| |

| 本章是《基礎教育課程指引-聚焦.深化.持續(小一至小六)》的其中一章,內容如下: |

| 3.1 背景 |

| 3.2 本章目的 |

| 3.3 從閱讀中學習目的 |

| 3.4 從閱讀中學習的發展路向 |

| |

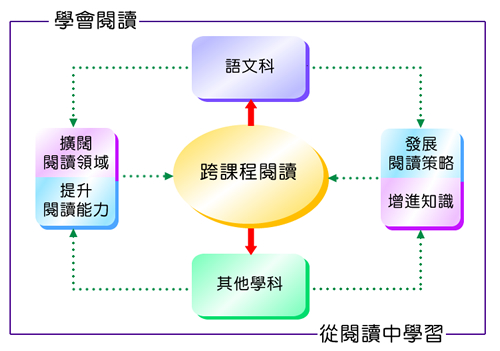

3.4.1 學會閱讀與從閱讀中學習 |

| |

3.4.2 從閱讀中學習的發展策略 |

| 3.5 學校整體推廣從閱讀中學習的策略 |

| |

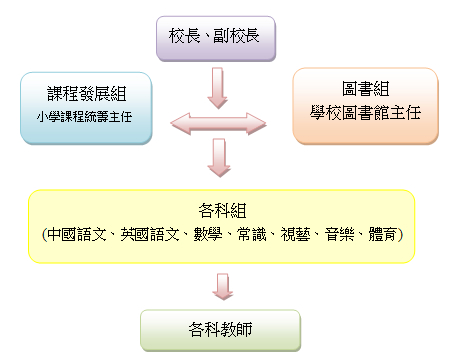

3.5.1 全校參與推動學生閱讀中各持份者的角色 |

| |

|

3.5.1.1 校長/副校長 |

| |

|

3.5.1.2 小學課程統籌主任 |

| |

|

3.5.1.3 學校圖書館主任 |

| |

|

3.5.1.4 教師 |

| |

|

3.5.1.5 家長 |

| |

|

3.5.1.6 學生 |

| |

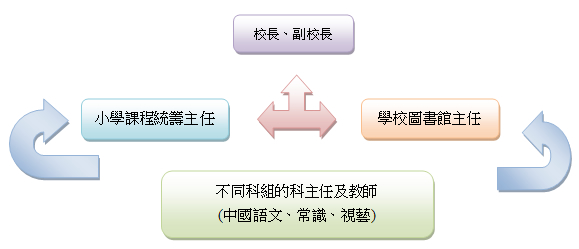

3.5.2 跨課程閱讀的協作機制 |

| 3.6 促進從閱讀中學習的有效措施 |

| |

3.6.1 安排閱讀時間 |

| |

3.6.2 營造有利閱讀的環境和氛圍 |

| |

3.6.3 提高學生的閱讀動機和興趣 |

| |

3.6.4 提供多樣化和合適的閱讀材料 |

| |

3.6.5 學習閱讀策略 |

| |

3.6.6 善用科技 |

| |

3.6.7 引進校外資源 |

| |

3.6.8 加強溝通,建立協作文化 |

| 3.7 對學生的期望 |

| |

3.7.1 預期學習成果 |

| |

3.7.2 中國語文教育及英國語文教育兩個學習領域的特定閱讀能力 |

| |

3.7.3 評估閱讀成果 |

| 3.8 對學校的支援 |

| 附註 |

| 附錄(一至三) |

| 參考文獻 |

|

| |

| |

| 3.1 背景 |

| |

| 自教育局在2001年推出課程改革以來,學校均積極推動「從閱讀中學習」這個關鍵項目。以下一些營造校園閱讀風氣的良好實踐,已廣為學校所採納: |

|

將閱讀列為學校發展計畫的重點項目。 |

|

採用全校參與模式,並引進家長的支援,家校共同推動閱讀。 |

|

安排閱讀時間,如早讀課、午讀課,讓學生進行常規閱讀。 |

|

指導學生學習閱讀策略。 |

|

營造良好的語言學習環境。 |

|

舉辦多元化閱讀活動和獎勵計畫。 |

|

使用多樣化和合適的閱讀材料。 |

|

設置專職學校圖書館主任協助推動閱讀。 |

|

參與教育局及社區推動閱讀的活動,如閱讀薈萃、世界閱讀日。 |

| 經過十年努力,香港學生的閱讀表現提升了不少,這在國際性學生閱讀能力測試中亦有所反映,例如,香港小四學生的閱讀能力在2011年「全球學生閱讀能力進展研究」(PIRLS)中,排名由2001年的第十四位,躍升至第一位;香港十五歲學生的閱讀能力在2012年「學生能力國際評估計畫」(PISA)中,名列第二位,數碼閱讀能力排名第三位。這些數據都反映了基礎課程改革推動閱讀的路向是正確的。不過,上述測試及外評報告亦顯示,學校在整體推動閱讀的規畫,以及提升學生閱讀的興趣、投入感和深度方面,仍有進一步發展的空間。 |

| 此外,資訊科技高速發展和知識領域不斷拓展,以資訊科技促進互動學習已是大勢所趨,電子閱讀能力將更形重要,如何善用新興的電子閱讀媒體,以指導學生掌握大量瞬息萬變的資訊作有效學習,是學校必須關注的新挑戰。因此,展望未來,「從閱讀中學習」仍是學校必須持續發展的關鍵項目。 |

|

| |

| |

| 3.2 本章目的 |

| |

|

闡明「從閱讀中學習」的理念和發展路向 |

|

總結學校推動「從閱讀中學習」的有效措施 |

|

幫助教師反思學校推動閱讀的成效 |

|

| |

| |

| 3.3 從閱讀中學習目的 |

| |

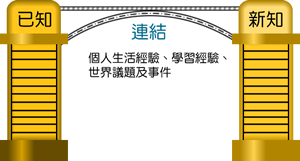

| 身處數碼時代和知識型社會,學生要裝備自己以應付所需,除了要學會閱讀,喜愛閱讀,還須掌握「從閱讀中學習」的技巧,以提升整體的學習能力,達到終身學習和全人發展。學生在閱讀時,可連繫個人知識、學習經歷,以至整個世界的事務,從而深入理解文本的內涵,建構意義;並透過廣泛閱讀,觸類旁通,達至以下目的: |

|

從不同領域獲取和建構知識,融會貫通,靈活運用。 |

|

提升在溝通、學業及智能發展方面所需的基本語文能力。 |

|

激發潛能,培養思維和共通能力。 |

|

培養多方面興趣,提升生活質素和品味。 |

|

陶冶性情,培養品德情意,加強對個人、家庭、社會、國家和世界的責任感。 |

|

培養開放的態度,能包容不同的意見、觀點、價值觀和文化。 |

|

擴展對生命的了解,積極面對生命的挑戰。 |

|

| |

| |

| 3.4 從閱讀中學習的發展路向 |

| |

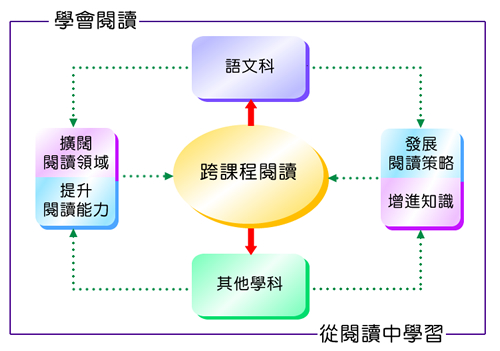

| 要幫助學生裝備自己以適應時代及社會的轉變,學校應引導學生從「學會閱讀」發展至「從閱讀中學習」。學校可以運用不同策略去推動「從閱讀中學習」的發展,例如,先營造校園閱讀氛圍,再推動「跨課程閱讀」,以協助學生培養自主學習的習慣和能力。 |

|

反思與行動 反思與行動 |

| 自主學習是否就是讓學生自行學習,例如,閱讀自己喜愛的書本,教師不必指導? |

|

|

| |

| 3.4.1 學會閱讀與從閱讀中學習 |

| |

|

「從閱讀中學習」是以「學會閱讀」為基礎。據研究顯示,0-9歲1是兒童學習閱讀的最重要階段,學校可建基於學生學前階段的閱讀經驗,規畫初小學生在閱讀範疇的發展,以提升他們的閱讀興趣和能力,進而能透過廣泛閱讀,汲取知識。 |

|

由「學會閱讀」到「從閱讀中學習」絕非線性的轉變,而是不斷積累的進程,二者互有重叠,可並行發展。初小是促進學生「學會閱讀」較有效的時機,學校宜於這個階段按不同的閱讀目的,提供有意義的情境,透過多元化的閱讀活動鼓勵學生閱讀,讓學生掌握基本的閱讀技巧和策略;亦可創設情境,盡可能讓學生同時經歷「學會閱讀」及「從閱讀中學習」,以均衡發展閱讀能力。不應待學生在初小「學會閱讀」後,才從高小開始推行「從閱讀中學習」。 |

|

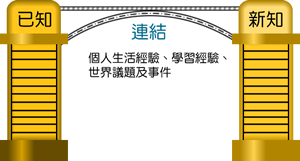

要幫助學生進一步提升「從閱讀中學習」的成效,學校除了繼續培養學生的閱讀興趣,亦宜引導學生養成自發閱讀和思考的習慣,提升閱讀的質量。教師在指導學生閱讀時,可引發他們將閱讀文本與個人的生活經驗、學習經歷,以至世界議題及事件連繫起來(見「有效的閱讀-連結」的例子),透過聯想、比較、推論等不同閱讀策略,促進對文本作更深入的思考,得出新的見解。學生具備這種閱讀能力和習慣,將有利於自主地從閱讀中汲取各類新知識,探討感興趣的課題。 |

|

| |

有效的閱讀-「連結」 有效的閱讀-「連結」 |

| 圖3.1 從閱讀中學習 |

|

|

「連結」有如搭一道知識的橋,可幫助學生從閱讀中引發各種連繫,如: |

| |

|

文本與個人的連繫(已有經驗和知識) |

| |

|

每個學生都有獨特的個人經歷和生活知識,教師指導閱讀時,可調動學生已有的經驗和知識,引發他們聯想,使這些經驗和知識與書本的信息產生連繫,並建構新的意義。例如: |

| |

|

|

閱讀《龜兔賽跑》時,可引導他們回想自己以往參加比賽的經歷,是否有類似龜或兔的成功或失敗經驗,思考龜、兔或自己日後再參加比賽,怎樣才能做得更好等,讓學生將自己的生活經歷和文本所述作比較、分析,從而對文本有更深的體會; |

| |

|

|

學生閱讀有關親情、家庭的圖書,可提問他們有沒有與書中人物相同的經歷,如果他們是書中的人物會怎樣看待家人或長輩,讓學生將故事連繫自己的家庭生活,反思自己在家中的角色,進而培養關愛家人、孝順父母等品德情意。 |

| |

|

文本與學習經歷的連繫(在不同學習領域所學所得) |

| |

|

學生已具備不同知識領域的學習經歷,在閱讀過程中,教師可透過回憶、重組等方式引導學生整理個人的學習經驗,以幫助他們貫通不同領域的知識,甚或應用知識進行推論、解難等。例如: |

| |

|

|

學生閱讀名人傳記,教師可指導他們連繫不同學科涉獵過的人物故事,如在常識科學到的歷史人物、在音樂科學過的音樂家、在視藝科認識的藝術家、在體育科認識的運動員,歸納出這些人士成功的因素,思考他們怎樣克服困難,進一步找出他們值得學習的地方; |

| |

|

|

閱讀科普作品,可連繫常識科習得的科學、科技的知識,以深化閱讀的體會,並嘗試解釋一些自然界的現象。 |

| |

|

文本與社會、世界的連繫(新聞議題、生活事件) |

| |

|

小學生對生活的體驗有限,但透過有效的閱讀,可拓展學生的生活領域。例如: |

| |

|

|

學生閱讀《活在山區裡-貴州山區孩子的喜怒哀樂》一書時,教師可引導學生想想曾觀看的扶貧節目或曾閱讀的相類似故事,連繫香港以至世界不同地區相關的新聞報道、生活事件,更全面地體會活在貧窮線下的人的景況,並思考貧窮的人怎樣能活得精彩,從而培養他們關心社會,放眼世界的襟懷。 |

|

|

|

| |

|

在這個資訊發達的年代,要學生「學會閱讀」,也應留意資訊科技的發展。近年電子閱讀器及電子讀物日趨普及,電子文本超連結、易檢索等特點,正改變學生的閱讀習慣。過往閱讀策略的教學,主要以幫助學生提升理解能力為目的,未來,教師宜按電子書的發展,檢視學生運用資訊科技互動學習的情況,作出適當的指導,例如,提示學生怎樣進入文本,以有效的「導航」搜尋有用的訊息,並能篩選及應用資訊以協助解決問題。 |

|

| |

反思與行動 反思與行動 |

|

如何通過教學設計,幫助學生閱讀時能作更有效的連結? |

|

電子書和印刷書本的閱讀策略有分別嗎? |

|

應以甚麼準則推薦學生選讀電子讀物? |

|

|

| |

| 3.4.2 從閱讀中學習的發展策略 |

| |

| 學校推動「從閱讀中學習」,多從建立校園閱讀風氣入手,故此在這方面積累了不少良好的規畫和實踐經驗,但推動「跨課程閱讀」的效能,仍未見顯著。學校宜把握推動校園閱讀風氣的優勢,持續培養學生閱讀的興趣和習慣,繼而推動跨課程閱讀,為學生提供機會連繫已有知識和生活經驗,作有目的、有意義的閱讀,達至以下目的: |

|

不斷增進新知和建構知識,以拓寛胸襟和視野,發展多方面的興趣和能力。 |

|

對閱讀材料作進一步的思考,在不同知識領域中延展語文的學習,以提升閱讀能力和人文素養。 |

| |

|

| 圖3.2 跨課程閱讀目的 |

|

| |

|

| 學校可從以下各方面檢視推動「從閱讀中學習」的步伐,調節發展的策略: |

| 促進校園閱讀氛圍 |

|

在課內課外提供有利學生閱讀的環境,培養學生的閱讀興趣和習慣。 |

|

規畫全校閱讀計畫,或發展校本閱讀課程,有系統地讓學生學會閱讀。 |

|

給學生適當的鼓勵,幫助他們建立成功感,投入閱讀。 |

|

推薦優質閱讀材料,鼓勵學生廣泛閱讀,拓寬閱讀面,提升閱讀趣味。 |

|

為學生創設閱讀情境,以便學習、運用、反思、鞏固及內化所學的閱讀策略。 |

|

關注學生的閱讀質素和閱讀習慣,並以推動跨課程閱讀作為學校的發展重點。 |

| (有關促進校內閱讀文化的具體措施,請參閱3.6。) |

| |

|

| 推動跨課程閱讀 |

|

連繫不同學習領域或科組,建立協作的機制,以加強溝通;並透過檢視課程,凝聚共識,以幫助學生拓寬視野,建構知識,提升創意和建立正面的價值觀。 |

|

各學習領域/科目可透過不同方式的協作,安排多元化的閱讀活動和計畫,讓學生涉獵不同領域的知識,並運用閱讀策略和技巧有效提取不同類型的知識內容。以下是學校推動跨課程閱讀較常見的跨科協作模式: |

| |

|

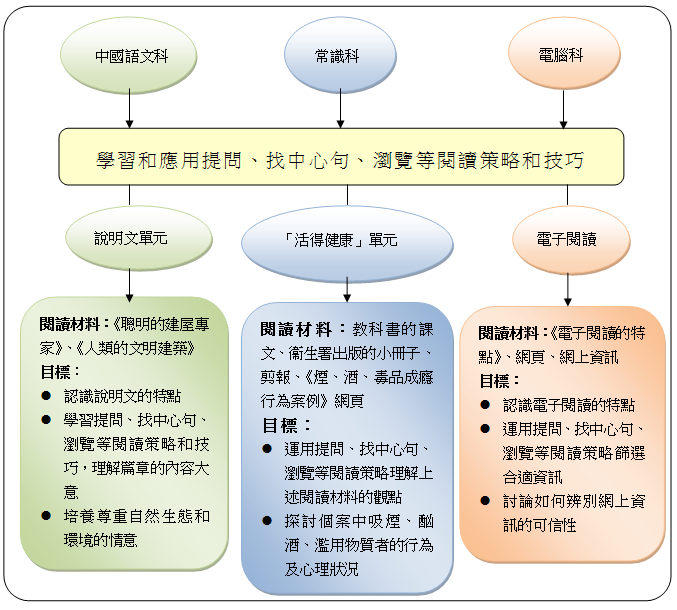

各學科先共同設定要學習的閱讀策略和技巧,如提問、瀏覽、分析、比較、綜合,然後不同科目的教師按實況為學生提供機會在本科學習及應用所學的閱讀策略或技巧,以提升閱讀能力。(例子見附錄一「跨課程閱讀︰跨科協作示例一」) |

| |

|

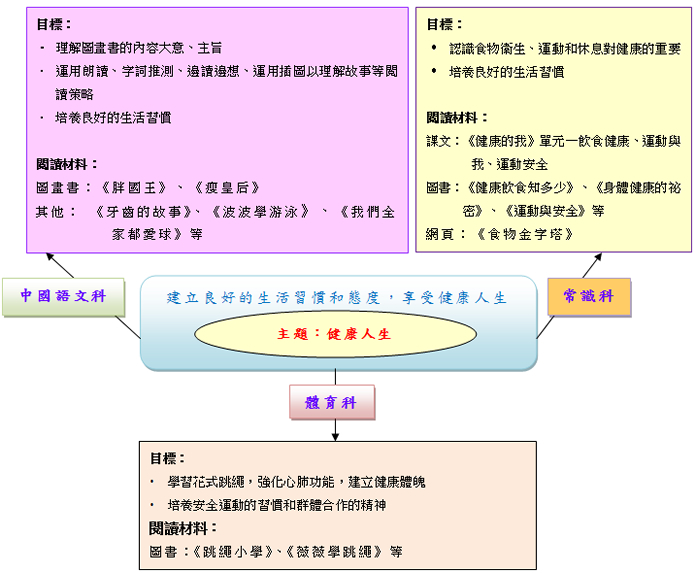

各學科先共同擬訂閱讀主題(亦可加上子題), 然後有關學科按主題及本科的學習目標,設計閱讀材料和閱讀任務,讓學生透過閱讀與主題相關的材料,加強對有關主題的認識,從而深入理解本科的學習內容,並能融會貫通各科的知識。(例子見附錄一「跨課程閱讀︰跨科協作示例二」) |

| |

|

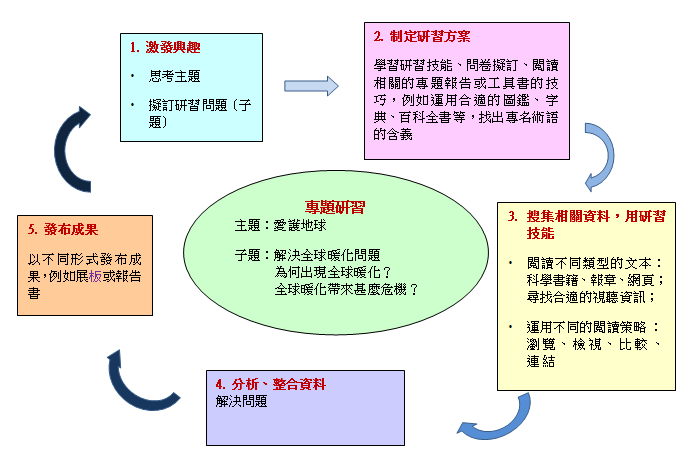

配合專題研習的方式進行,學校擬設主題(亦可由教師與學生共擬主題),讓學生自選研究的子題,制定研習方案,包括選讀與子題相關的材料,並有機會應用相關的學科知識,按研習目的深入理解閱讀的內容,從中建構知識,發表有個人看法的研習成果。(例子見附錄一「跨課程閱讀︰跨科協作示例三」) |

|

不同科目在推動閱讀時應有不同的側重點,例如,閱讀科普作品,常識科的重點在於增進學生的科學知識,培養探索和科學精神;語文科則引導學生認識科普作品的語文特色,並培養仁民愛物的情懷。 |

|

跨課程閱讀應能提供豐富的閱讀經歷,引發學生連繫個人生活經驗、已有知識及世界事務,深入反思閱讀的內容,並能融會貫通,作批判性及創造性的閱讀。 |

|

| |

反思與行動 反思與行動 |

| 你學校推動「從閱讀中學習」的情況如何?下一步的目標和發展策略是甚麼? |

|

|

| |

| |

| 3.5 學校整體推廣從閱讀中學習的策略 |

|

| 學校普遍採用全校參與的模式,以促進校園閱讀的風氣,但要結合跨課程閱讀,持續推動「從閱讀中學習」,以發展學生自主學習的能力,學校就必須因應學生的閱讀學習作整體規畫,發揮各持份者的角色,共建有彈性的協作機制,能因應閱讀的新趨勢幫助學生學習。(例子見附錄二「學校推動跨課程閱讀示例」) |

| |

| 3.5.1 全校參與推動學生閱讀中各持份者的角色 |

| |

| 課程統籌主任及各科教師是學校推廣閱讀的重要人物,而不少研究顯示,兒童閱讀能力的發展亦受家庭影響,因此,在培養小學生閱讀的興趣和習慣方面,須加強家校合作,進一步發揮家長支援的角色。此外,配合自主學習能力的發展,學生亦應為個人的學習負責,認識自己的角色。以下詳述各持份者的角色和責任。 |

| |

| 3.5.1.1 校長/副校長 |

|

把推廣閱讀定為學校恆常關注事項,並分配人手及資源持續推廣閱讀。 |

|

闡明各學習領域/科目在推動「學會閱讀」及「從閱讀中學習」的角色和任務。 |

|

就學生閱讀的發展,凝聚各學習領域/科目的共識,共同訂定預期學習成果。 |

|

關注閱讀的新趨勢,如電子書,掌握科技的最新發展,並適當地在學校推行應用。 |

|

調派學校圖書館主任處理專業工作,加強其職能,以便與學校課程領導人員合作,協助統籌及協調推動閱讀的工作。 |

|

採納最新概念,提升圖書館服務的效能。 |

|

以身作則,喜愛閱讀,為教師和學生建立良好榜樣。 |

|

培養教師的閱讀文化。 |

| |

|

| 3.5.1.2 小學課程統籌主任 |

|

建基學校的優勢,檢視各科課程,協助規畫全校推動「從閱讀中學習」的方案。 |

|

掌握閱讀新趨勢,促進教師專業發展。 |

|

鼓勵教師協作,合力指導學生進行有關閱讀計畫。 |

|

監控閱讀資源的質素。 |

|

推廣有效的閱讀策略及活動。 |

|

培養教師的閱讀文化。 |

| |

|

| 3.5.1.3 學校圖書館主任 |

|

主動與科組協調和溝通,負責學習資源的統籌和管理,加強課內與課外閱讀統整,設計多元化閱讀活動。 |

|

協助學生善用圖書館學會學習,例如: |

| |

|

以不同方式及有關科技,提供簡便的渠道讓學生獲取資訊; |

| |

|

發展各類以資源為本的課程,以促進學生獨立學習的技能; |

| |

|

訂定有效的策略,培養學生閱讀的興趣及經常閱讀的習慣。 |

|

了解學生閱書的興趣和閱讀經驗,購置優質圖書及非印刷書籍,如電子書。 |

|

協同各科教師計畫和施教,推廣在學與教中廣泛應用不同來源的資訊。(具體例子請參考第七章示例「圖書協作課」) |

|

確保圖書館提供各種優質資源,方便有關人士取用,例如,根據各學習領域最新的課程發展需要和校本課程發展的重點,添置圖書館資源。 |

|

改善學校圖書館的服務,例如,調整開放時間,方便進行閱讀和有關學習的活動。 |

|

在校內促進資訊質素的發展,並且留意課程及科技方面的最新發展。 |

| |

|

| 3.5.1.4 教師 |

反思與行動 反思與行動 |

|

除了中文科和英文科教師,其他科目教師應如何進一步推廣「從閱讀中學習」? |

|

你在推動學生閱讀方面,擔任了怎樣的角色? |

|

|

|

所有教師都應視推廣「從閱讀中學習」為己任,透過以下方面幫助學生學得更好: |

| |

|

以身作則,進行廣泛及有效的閱讀,並作反思; |

| |

|

鼓勵學生在課餘閱讀不同類型的中外讀物,並為他們提供適切而有趣的優質閱讀材料; |

| |

|

因應學生閱讀的表現,適時回饋,並予以鼓勵。 |

|

語文科教師須了解學生使用閱讀策略的情況,並與其他學科教師溝通及協調,共同創設情境,讓學生有機會運用所學的閱讀策略;學科教師亦應在本科推動閱讀,例如,鼓勵學生多讀非小說類圖書、報章、雜誌、單張。 |

|

各科教師應合力計畫和施教,推廣在學與教中廣泛應用不同來源的資訊。 |

|

透過多元化的閱讀活動,如讀書會、好書推介、閱讀沙龍,讓學生定期分享閱讀經驗和心得。 |

| |

|

| 3.5.1.5 家長 |

| 在子女成長的早期階段,家長在家中宜建立一個理想的閱讀環境,以幫助子女培養良好的閱讀習慣。不少研究2顯示,家長常跟子女進行家庭閱讀活動,例如,看書、說故事和唱歌,對子女將來的閱讀能力有正面影響。因此,家長需要: |

|

以身作則,在家裏經常閱讀。 |

|

訂立一個固定的閱讀時間和子女一起閱讀,例如每天半小時。 |

|

確保有一個安靜而舒適的閱讀環境,例如,關掉電視、提供足夠的空間和充足的光線。 |

|

多讚賞,並肯定子女的閱讀表現,鼓勵子女閱讀和分享閱讀經驗。 |

|

可以自行或與子女一起,為家中選購豐富而多樣化的讀物,如雜誌、報紙、故事書、參考書及電子書。 |

|

認同閱讀書籍,包括電子文本,是家課之一。 |

|

參與由學校或公眾團體所舉辦的閱讀活動,學習有關的技巧和策略,以幫助子女更有效地閱讀。 |

|

安排多元化的家庭閱讀活動,例如,到圖書館借書、逛書店、參與閱讀或文化講座、與孩子分享故事及閱讀電子書。 |

|

與學校合作,引起子女閱讀的興趣,指導他們如何閱讀,以豐富他們的知識和想像力,並增強他們的語文能力。 |

|

利用日常生活中的真實情境,幫助子女閱讀,例如,閱讀公園的指示、公眾地方的規則、商品的說明、港鐵路線圖。 |

|

| |

|

| 3.5.1.6 學生 |

|

發掘自己的閱讀興趣,學會從閱讀中找尋樂趣。 |

|

為自己訂立固定的閱讀時間,閱讀自己喜愛的讀物。 |

|

閱讀不同內容、類型的讀物,擴闊閱讀興趣。 |

|

建立寫閱讀札記的習慣,以提升閱讀的深度。 |

|

掌握電子閱讀的最新資訊,並與同學及家人分享。 |

|

課餘多逛圖書館或書店,主動參與學校的閱讀計畫或圖書館的活動。 |

|

樂於與別人交流閱讀心得和感想,並向他們推介好書。 |

|

| |

| 3.5.2 跨課程閱讀的協作機制 |

| |

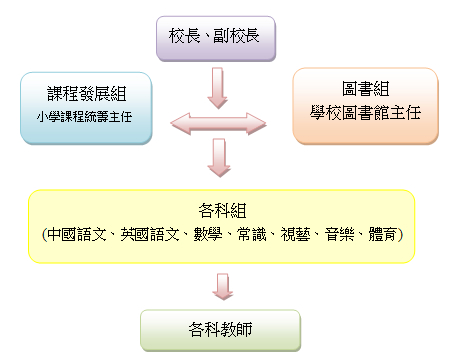

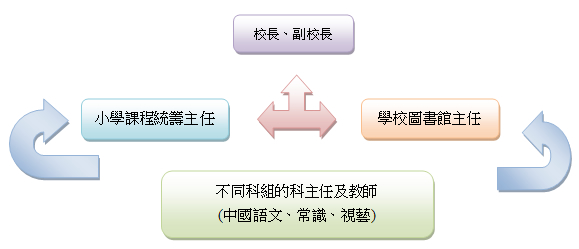

| 要有效推動跨課程閱讀,學校可由校長、副校長與小學課程統籌主任扮演領導角色,從以下方面建立各科協作的機制: |

|

帶領全校教職員參與,上下一心,作跨課程閱讀的整體規畫。規畫時應以學與教的需要作考慮,而不一定規限某些學科或要求所有科組作跨科協作。 |

|

廣納不同科組意見,並取得共識,擬定跨課程閱讀的方向,例如︰ |

| |

|

由學校負責課程發展的組別,評估學校的需要及各科發展的方向,並透過溝通取得不同科組的共識,以規畫學校的願景,共擬跨課程閱讀的目標。 |

| |

|

鼓勵教師或科組按學生或教學的需要,與其他科組溝通、協作,共擬跨課程閱讀的目標,並邀請負責學校課程發展的組別協助。 |

|

提供支援,組織閱讀專責小組,因應共擬的閱讀目標,設計課程。 |

|

協調全體教師,實施校本閱讀計畫或課程。 |

|

定期檢視閱讀成效,進行評鑑回饋。 |

例子 例子 |

| 學校建立的跨課程閱讀協作機制示例,見附錄三: |

|

例子一:學校主導推動跨課程閱讀 |

|

例子二:教師主導推動跨課程閱讀 |

|

|

|

| |

| |

| 3.6 促進從閱讀中學習的有效措施 |

| |

| 教師及家長應共同努力,採用以下措施幫助學生從閱讀中學習。 |

| |

| 3.6.1 安排閱讀時間 |

| |

| 為培養學生的個人閱讀興趣及恆常的閱讀習慣,學校宜: |

|

確保在中國語文和英國語文課的學與教時間中安排閱讀活動,例如,中國語文科將課內與課外閱讀結合,於課堂舉行讀書會,鼓勵學生分享閱讀心得。英文閱讀工作坊的課時,最高可佔英國語文科總課時的40%。 |

|

鼓勵教師繼續推動「從閱讀中學習」及「跨課程閱讀」,以擴闊學生閱讀的範圍,並提升閱讀的深度。 |

|

靈活和有系統地在時間表中為學生安排閱讀時段,例如,早上、午飯時間、課後、相連課節內和考試後的閱讀時段。 |

|

延伸校內閱讀時間,例如,安排下午時段進行閱讀活動。 |

|

為圖書館編排一個靈活的時間表,因應需要和圖書館的情況,學科教師可在上課時帶學生到學校圖書館去,或與學校圖書館主任協作教學,或讓學生使用相關的資源,以便安排更有意義的學習活動。 |

|

| |

| 3.6.2 營造有利閱讀的環境和氛圍 |

| |

|

設備優良的圖書館。 |

|

設有舒適座椅的閱讀角,保持環境寧靜。 |

|

提供有利電子閱讀的設施,讓學生時時讀,處處讀。 |

|

在學校不同地方擺放多樣化的閱讀材料,例如,課室、特別室、學生活動室及操場,以便學生、家長取閱。 |

|

在校內張貼海報、標誌、通告、圖表、名言警句及學生作品等,以鼓勵學生多閱讀。 |

|

舉辦主題書展。 |

|

舉辦多元化的閱讀活動,例如,講故事比賽、作家專題講座、專題書展。 |

|

校長和教師以身作則,促進校園的閱讀風氣。 |

|

勇於嘗試其他具創意的構思,例如,設置電子聊書室。 |

|

| |

| 3.6.3 提高學生的閱讀動機和興趣 |

| |

|

須引發學生閱讀的興趣,初期可給予他們獎品或表揚等外在的獎勵。 |

|

為激發學生內在的閱讀動機,應為他們提供充分的機會,以口頭、美術、書面或戲劇表演等形式,分享及交流閱讀的感想和心得。分享及交流的形式可以個人或小組進行,例如,透過師生閱讀交流或學生之間聊書,分享閱讀的樂趣。 |

|

於課內和課外安排多元化的閱讀活動,例如,組織班級讀書會、舉辦主題閱讀及作家探訪活動,或透過校園電視台作好書推介。 |

|

選擇多樣化的閱讀材料,以照顧不同學生的閱讀興趣,例如,男生較喜歡科普作品,女生較喜歡文藝類書籍,應讓他們都能選讀喜愛的作品類型,同時又能鼓勵他們選讀不同類型的讀物。此外,亦應配合學生的心智發展,選擇或推薦合適的閱讀材料。 |

|

讓學生參與圖書館的選書,或自訂希望添置的書目。 |

|

培訓高年級的學生成為閱讀大使,以鼓勵他們與低年級的學生分享閱讀經驗和樂趣,建立責任感和自信心。 |

|

教師、朋輩和家長應給予肯定和建設性的提議,這可提高學生的閱讀動機,並可持續發展學生的閱讀動力。 |

|

| |

| 3.6.4 提供多樣化和合適的閱讀材料 |

| |

|

學校應營造一個具有豐富閱讀素材的環境,提供大量與課程相關,又能配合學生不同認知程度、語文能力和興趣的閱讀材料。 |

|

全校教師一起合作,細心規畫,善用閱讀資源和經費。 |

|

訂立選材準則,關注作品的質素,選擇文質兼美的閱讀材料。 |

|

因應學生的性別、個性、成長經歷等,照顧不同學生的閱讀需要,選用適切的閱讀材料,以提升他們的閱讀信心、興趣和能力。例如,學生可從閱讀圖畫書、童謠或童話開始,然後選讀橋樑書、科學小品,進而閱讀一些情節、人物錯綜複雜的故事或其他體裁的文章,再進而至範圍較廣、較有深度,內容與學科相關、風格類型較多樣化、形式不同的閱讀材料。 |

| |

|

反思與行動 反思與行動 |

| 一些研究(如「全球學生閱讀能力進展研究」)顯示,香港女生的閱讀能力普遍優於男生,有說這與學校選擇閱讀材料和安排閱讀活動時,甚少考慮男生的興趣有關。請檢視任教學校男生的閱讀能力是否有相同情況,若是,你會怎樣提升男生的閱讀能力? |

|

|

| |

|

|

讓學生選擇自己喜愛的閱讀材料,並鼓勵他們從質素及效用方面,對所讀的閱讀材料提供意見。 |

|

在課堂引進不同類型的閱讀材料,例如,圖畫書、橋樑書、小說、劇本、報章、雜誌、資料單張等,使文藝性及資訊性閱讀兼備,以拓寬學生的閱讀面。 |

|

善用網上閱讀材料。 |

|

| |

| 3.6.5 學習閱讀策略 |

| |

|

各科教師均須因應本科特點協作,指導學生閱讀,讓他們掌握不同的閱讀策略: |

| |

|

學生需具備一定的語文能力才可進行閱讀,因此可由中國語文科、英國語文科教師與學校圖書館主任協作,在語文課及圖書課中指導學生一般的閱讀策略,幫助學生搜尋資訊和理解一般文本的內容。 |

| |

|

語文以外各學科的書籍,如數學、常識,常包含專門、特殊的術語和概念,學生需具備相應的前備知識,才可以提高閱讀的成效,相關科目的教師應指導學生有關的前備知識及閱讀策略。 |

| |

|

例子︰不同學科的閱讀策略學習目標 例子︰不同學科的閱讀策略學習目標 |

| 指導學生閱讀是所有教師的責任,透過溝通、協作,各科可以擬設不同閱讀策略的學習目標,以幫助學生發展從閱讀中學習的能力。例如: |

|

中國語文科、英國語文科可以透過課文指導學生運用各種閱讀策略,如詞義推斷、情節預測、提問、找主題句和關鍵字詞,讓學生先學會閱讀。 |

|

數學科鼓勵學生閱讀不同的數學圖書、如富有趣味的、闡述概念的、記敘數學家故事的圖書,培育學生學習數學的興趣及發展邏輯思考能力。 |

|

常識科鼓勵學生閱讀多樣化的材料,包括報章、雜誌、網頁等,豐富學生各方面的知識,提升理解能力,並培養多角度思考的能力。 |

|

|

|

創設情境,讓學生在學習過程中有機會重複及深化使用所學的閱讀策略。 |

|

透過跨科協作,安排閱讀活動,讓學生有機會在不同學習領域運用所學的閱讀策略,提升閱讀效能。 |

|

培養學生懂得選取合適的閱讀策略,加強後設認知的能力。 |

|

| |

| 3.6.6 善用科技 |

| |

|

學生需透過實際的經驗,掌握如何在學習上應用科技,這包括運用資訊科技及其他媒體去搜尋、存取、選擇、分析及綜合資料,並表達意念或報告閱讀感想和心得。 |

|

善用電子資源,鼓勵電子閱讀。 |

|

建設校本電子閱讀及網上閱讀平台,供學生、教師、家長閱讀,並交流閱讀心得,分享閱讀成果。 |

|

| |

| 3.6.7 引進校外資源 |

| |

|

邀請家長定期參與親子閱讀活動。 |

|

善用社區資源,例如,邀請來自大專院校和專業組織或機構的專家,為教師、學生及家長舉辦培訓工作坊,以及協作推廣校園閱讀。 |

|

利用公共圖書館提供的各種服務,例如,閱讀嘉年華、兒童及青少年閱讀計畫(包括參選閱讀報告「每月之星」、兒童英文文藝創作坊、親子閱讀工作坊、專題故事劇場)、圖書館資源和服務的推廣介紹。 |

|

| |

| 3.6.8 加強溝通,建立協作文化 |

| |

|

利用各種溝通的渠道,如定期教學分享會、專業發展日等,讓各科教師共同商討全校參與推動閱讀的方向,並取得共識,為協作作適切的規畫。 |

|

教師亦可透過日常的交流、對話,了解各科的教學內容、進度及限制,探索協作的需要和可行性,按情況擬訂跨科協作的切入點。 |

|

| |

| |

| 3.7 對學生的期望 |

| |

| 對學生寄予合理的期望,能激發他們從閱讀中學習,在閱讀技能、習慣和態度各方面作出改善。 |

| |

| 3.7.1 預期學習成果 |

| |

| 學生在閱讀能力的發展可能有不同的起步點,但只要有適當的指導和支持,可預期他們能夠從一個「初學的閱讀者」發展為「進階的閱讀者」,甚至成為「精通的閱讀者」。 |

| 領域 |

|

| 技能及策略 |

| 「學會閱讀」與「從閱讀中學習」 |

|

| 閱讀提示 |

| 最初需要插圖及聲音提示,幫助理解內容 (英文科最顯著) |

|

綜合運用各種提示,包括視像、上文下理、詞彙、句法、語義等,以理解內容 |

|

| 閱讀深度 |

| 包括不同層次的閱讀︰「閱讀文字」 (表層理解)、「閱讀含意」 (推論)、「言外之意」 (評價) ,而以「閱讀文字」為主 |

|

包括不同層次的閱讀︰「閱讀文字」 (表層理解)、「閱讀含意」 (推論)、「言外之意」 (評價),而以「閱讀含意」和「言外之意」為主 |

|

| 文本類型 |

| 涉獵的文本類型較單一,內容簡單,篇幅較短,如童謠、故事、寓言等 |

|

涉獵的文本類型較廣泛,逐漸能夠閱讀內容較複雜及篇幅較長的小說和非小說文本,並閱讀多樣化的材料,包括文學作品、網上百科全書、報刊、雜誌、標誌和說明書等 |

|

| 教師及家長支援 |

| 在家長、教師指導及支援下閱讀(透過朗讀和伴讀) |

|

家長、教師的支援可減少,逐漸發展到獨立閱讀 (獨自閱讀),同時因應閱讀文本和課業的性質,調適閱讀策略和速度 |

|

| 學習成果展示 |

| 學生透過表達及分享閱讀心得,反映他們在思維能力和理解能力方面的發展 |

|

| 主要複述內容,如複述故事、繪圖 |

|

能複述內容,還發展到解釋概念和程序(如提交內容摘要、示範);進而評價內容 (如書評、評論);綜合內容 (如辯論、討論和論壇)和創作 (如音樂劇、戲劇和圖片故事) |

|

| 能連繫生活和知識,對文本的內容有個人的感受 |

|

能連繫生活經驗、學習經歷、社會或世界議題和事件,對文本有個人的看法 |

|

| 態度、動機及習慣 |

| 選書 |

|

| 動機 |

| 因外在的讚賞和獎勵而閱讀 |

|

自發閱讀,期望從閱讀中掌握技能,並享受閱讀 |

|

| 參與閱讀活動 |

| 由家長或教師安排閱讀活動 |

|

自發參與多元化、優質的閱讀活動 |

|

| 習慣 |

|

| 資源 |

| 閱讀家中及校內圖書館的材料 |

|

利用公共圖書館、互聯網及社會提供的其他資源作閱讀材料 |

|

| 時間 |

|

|

| |

| 3.7.2 中國語文教育及英國語文教育兩個學習領域的特定閱讀能力 |

| |

|

中國語文和英國語文課程就「閱讀範疇」的學習設有「基本能力」的要求,描述學生在第一、二、三各學習階段結束時所必須掌握的閱讀能力。 |

|

教育局引入基本能力評估 (全港性系統評估及學生評估),以協助學校了解學生應有的閱讀水平。「全港性系統評估」於小三、小六及中三實施,學校可根據「全港性系統評估」報告有關閱讀的數據,提升學與教策略。 |

|

學校應幫助學生達至基本能力或以上的水平,並跟進輔導未達水平的學生。 |

|

教育局亦根據中國語文及英國語文課程的學習目標及學習重點,製作「學習進程架構」的學與教資源,以八階「學習成果」描述學生在小一至中六閱讀範疇的學習表現(包括能力、策略,以及興趣、態度和習慣)及進程,供教師參考。 |

|

| |

| 3.7.3 評估閱讀成果 |

| |

| 評估有助教師了解學生實際所學,若能向學生提供回饋,指出可如何改善,更能引發他們學習的動機。最有效的評估是採用不同的方法讓學生作出反思,並與他人分享閱讀的經驗,例如: |

|

着學生隨意複述素材的中心思想,或預測當中的情節發展,藉以評估學生對所讀內容的理解程度,以及運用邏輯思維和想像的能力。 |

|

透過一些師生交流會或讀書會,讓學生就閱讀素材中所反映的問題,進行討論和分享意見,以表現個人的態度和價值觀;亦可要求學生完成習作,以展示他們在閱讀、掌握資訊和處理資料的能力及有關的學習成果。 |

|

要求學生編製閱讀記錄表或學習歷程檔案,記錄表的內容包括閱讀紀錄、閱讀習作、反思,以及教師、朋輩和家長的回應。這些記錄表有助教師了解學生的閱讀習慣和進度,並診斷學生的閱讀困難,亦幫助學生檢視自己的閱讀進度。 |

|

以問卷調查了解學生在校內和家中的閱讀習慣,以及他們對閱讀的態度。 |

|

將學生參與閱讀活動的情況記錄下來。這些記錄提供了有關學生閱讀動機和閱讀興趣的有用資料。 |

|

檢視班級或學校圖書館的借閱圖書紀錄,以了解學生借閱閱讀材料的數量和種類。教師可要求學生為借閱材料評分,以反映他們的興趣和理解程度。 |

|

| |

| |

| 3.8 對學校的支援 |

| |

| 除了以上建議,教育局亦提供以下支援,協助學校和教師推廣「從閱讀中學習」︰ |

|

製作學與教資源套,供教師和學校圖書館主任使用,主要介紹圖書館服務和資源,例如,閱讀推廣活動、學校圖書館資訊站、專業發展及培訓課程資訊。 |

|

|

每年為教師和學校圖書館主任舉辦各種研討會、工作坊和分享會,以交流推廣閱讀的心得,例如,閱讀薈萃。 |

|

|

推行一些有關「從閱讀中學習」及「跨課程閱讀」的協作研究及發展(種籽)計畫。 |

|

為學校提供中英文廣泛閱讀的津貼。 |

|

鼓勵家校合作,為家長編製閱讀單張及小冊子,並在各區舉辦研討會,讓家長了解閱讀的重要,鼓勵從幼兒教育開始,進行親子閱讀。 |

|

透過香港教育城「教育局一站式學與教資源平台」,提供閱讀資源,並發展優質的閱讀及交流平台。 |

|

|

| |

| |

| 附註 |

| |

| 1 |

Chall, J. S. (1996). Stages of Reading Development (2nd ed.).Fort Worth, TX: Harcourt-Brace. |

| 2 |

《全球學生閱讀能力進展研究(PIRLS)(2011)》報告 |

|

| |

| |

| 附錄 |

| |

| 附錄一 跨課程閱讀︰跨科協作示例一 |

| |

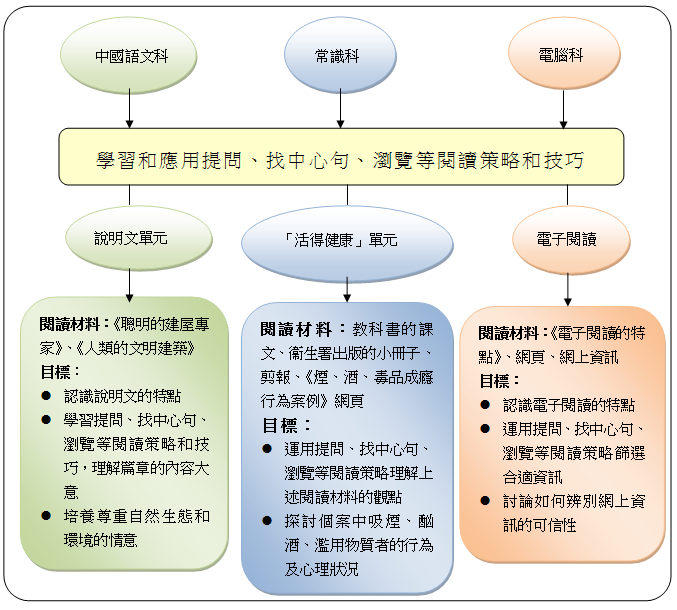

| 五年級各學科教師共同設定要學習的閱讀策略和技巧,透過跨課程閱讀,不同科目的教師按實況為學生提供機會在本科應用、內化所學的閱讀策略或技巧,以提升閱讀能力︰ |

|

中國語文科︰透過說明文單元,除了學習閱讀說明文類作品的策略,亦學習瀏覽、找主題句,以及自我提問的閱讀技巧,以自我檢視能否掌握文章的內容重點。 |

|

常識科及電腦科︰兩科的學習材料均有不少是說明文字,教師在了解學生於中國語文科學習閱讀策略的進度後,亦在本科的閱讀材料上,要求學生使用曾學習的閱讀策略或方法,自行找出材料的主要觀點,以方便作課堂討論。教師將學生在課堂的閱讀能力表現,回饋語文科教師。 |

| |

|

|

|

| |

| 附錄一 跨課程閱讀︰跨科協作示例二 |

| |

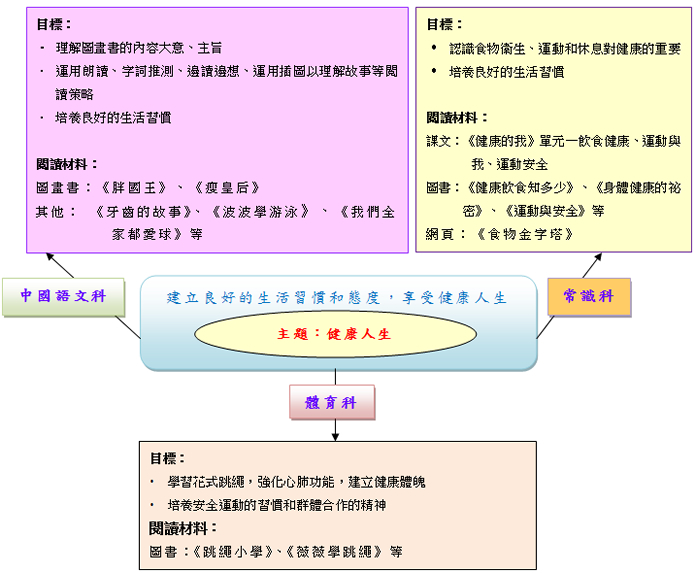

| 各學科共同擬訂閱讀主題「健康人生」,在三年級進行跨課程閱讀: |

|

中國語文科︰教師指導學生閱讀與「健康人生」相關的圖畫書和篇章,讓學生運用不同的閱讀策略,包括理解字詞、利用插圖推斷文意,並訓練思考能力,引導學生連繫個人生活,反思自己是否活得健康。 |

|

常識科︰透過《健康的我》單元,讓學生認識食物衞生、運動和休息對健康的重要,並連繫曾閱讀的圖畫書,培養學生均衡飲食與安全運動的習慣。 |

|

體育科︰指導學生學習花式跳繩,強化心肺功能,並培養群體合作的精神,實踐身心健康的生活。 |

| |

|

|

|

|

| |

| 附錄一 跨課程閱讀︰跨科協作示例三 |

| |

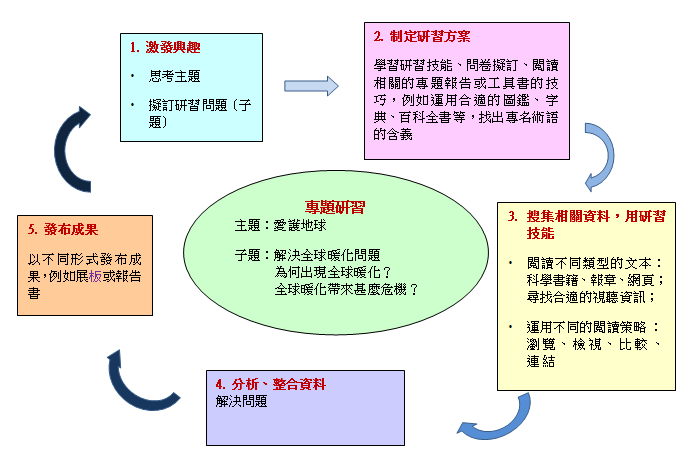

| 學校配合專題研習,實踐跨課程閱讀: |

|

語文科、常識科、數學科協作,設定專題研習的題目為「愛護地球」,並按專題研習的需要,設計各科的學習目標作為日常的教學指引,然後着學生按自己喜歡研究的子題,如「解決全球暖化問題」,分組制定研習方案,並運用瀏覽、檢視、比較、連結等閱讀策略閱讀不同類型的文本,包括科學書籍、報章、網頁等,又利用圖鑑和百科全書解決理解專有名詞的難點。學生同時分工瀏覽「全球暖化」的網頁,連繫已有知識和閱讀經歷,選擇適當的資料,並參考曾閱讀的書籍擬訂問卷;待搜集資料及分析問卷結果後,整合數據,找出全球暖化問題出現的原因、帶來的危機及可解決的方法。學生可用展板或報告書的形式發布研習成果。 |

|

學生在進行專題研習時,學校圖書館主任負責提供資源,如舉行主題閱讀月,以地球資源、全球暖化、溫室效應等主題,展覽相關圖書,鼓勵學生借閱,為校園營造閱讀氛圍。 |

| |

|

|

|

|

| |

| 附錄二 學校推動跨課程閱讀示例 |

| |

| 學校背景: |

|

積極推動閱讀,已建立良好的閱讀氛圍 |

|

已有課程統整經驗 |

|

教師樂於協作 |

|

以「認識本土歷史,發展閱讀策略,培養閱讀興趣」為學校關注事項 |

| 年級︰四年級 |

| 主題:香港風情 |

| 目標:配合學校關注事項,推動跨課程閱讀︰ |

|

透過閱讀與香港本土歷史發展和生活相關的作品,提升學生的閱讀興趣,拓寬閱讀面; |

|

透過跨課程閱讀,讓學生運用摘要、推論、統整、歸納等閱讀策略,提升學生閱讀資訊性文本的能力; |

|

認識香港歷史發展和生活特色,培養保育本土文化的意識。 |

| 協作科目:中國語文、常識、電腦、圖書 |

| |

| 小學課程統籌主任、各科教師的任務和角色: |

|

小學課程統籌主任: |

| |

|

統籌各科進行跨課程閱讀的會議; |

| |

|

協調各科的教學進程,調適及統籌各科組設計閱讀的學習內容和活動; |

| |

|

籌備及安排「香港風情」的聯課活動。 |

|

中國語文科教師: |

| |

|

指導學生閱讀《彌敦道名字的由來》、《漁港風情》等文章,讓他們認識說明文類的特點,以及懂得運用找關鍵詞句、主題句的策略,歸納文章的中心思想; |

| |

|

引領學生閱讀多則與香港歷史文化相關的剪報,如《永利街保育》、《再見菜園村》,深化對主題的認識,並運用所學的閱讀策略; |

| |

|

組織讀書會,安排學生閱讀配合主題的圖書,如《香港故事》、《濃濃淡淡港灣情》,讓學生享受與人分享圖書的樂趣。 |

|

常識科教師: |

| |

|

舉辦專題講座「大澳棚屋」,引發學生關心香港本土歷史文化的興趣; |

| |

|

透過《大澳棚屋》、《新界鄉村尋情》、《九龍寨城》等篇章,引導學生認識香港鄉村及早期都市的生活面貌; |

| |

|

指導學生綜合各科所學,進行專題研習,培養保育本土文化的意識。 |

|

電腦科教師: |

| |

|

透過「圍村軌跡」、「三棟屋博物館」等網上閱讀材料,教授瀏覽網頁及下載資料的技巧; |

| |

|

指導學生因應閱讀目的和需要,篩選資料,並能作適度的統整和歸納; |

| |

|

指導學生製作簡報。 |

|

學校圖書館主任: |

| |

|

配合閱讀的主題,添置新的圖書和資源; |

| |

|

編寫「香港風情」閱讀冊,為各科提供閱讀書目,如《香港老地方見》、《香港掌故》,鼓勵學生大量閱讀; |

| |

|

以「香港風情」為主題,舉辦專題書展,並製作展板及舉行問答比賽,提升學生的閱讀動機和興趣。 |

| 學習成果: |

|

拓寬閱讀面,增加閱讀量:學生透過不同渠道和媒體,大量閱讀與「香港風情」相關的文章、圖書、新聞稿和小冊子,除拓寬閱讀面,增加閱讀量,也延展了閱讀興趣,發展自學能力。 |

|

提升閱讀能力:學生能運用各科所學的知識和策略進行專題研習,例如,能因應任務的要求,從不同的閱讀材料篩選有用的資料,並作適度的綜合、歸納,再透過簡報和口頭報告,生動、扼要地展示研習成果。 |

|

認識、關心本土歷史和文化:學生透過各科不同的閱讀材料和學習活動,加深對香港歷史發展和文化特色的認識,並提升保育香港文物和文化的意識。 |

|

| |

| 附錄三 學校建立的跨課程閱讀協作機制示例 |

| |

| 例子一︰ 學校主導推動跨課程閱讀 |

| |

|

| |

| 協作概況: |

|

校長、副校長、小學課程統籌主任與各科主任和學校圖書館主任,就學校關注事項,共同協商跨課程閱讀的目標和主題: |

| |

|

目標:培養學生的閱讀興趣和能力,協助建立正面的價值觀和態度,鞏固他們對積極人生的看法 |

| |

|

主題:「活出彩虹」 |

| |

|

子題: |

小一:愉快校園 |

| |

|

|

小二:關懷你我他 |

| |

|

|

小三:成長快拍 |

| |

|

|

小四:蛻變中的我 |

| |

|

|

小五:踏上青春路 |

| |

|

|

小六:熱愛生命 |

|

各科就本科特色提出具體的閱讀計畫,包括學習內容、相關閱讀策略、活動、所需的資源及支援。 |

|

小學課程統籌主任與各科協調及商議,訂立具體的實施方案,包括實施日期、協作科目、閱讀活動、成效評鑑計畫。 |

|

學校圖書館主任全力支援及協調,包括: |

| |

|

設定主題閱讀月,提供配合主題的圖書及參考資料; |

| |

|

設計全校參與的閱讀活動,為各年級擬定廣泛閱讀計畫; |

| |

|

訓練家長義工當伴讀大使,指導學生閱讀及研習技巧。 |

|

各科教師推展計畫時,因應學生的學習表現,調適學與教的內容和進度,並與其他教師溝通,加深了解學生的學習進程。 |

|

課程發展組不時與教師溝通,因應需要作出協調和提供支援,並透過教師及學生的訪談、教師及學生的問卷、學生作品等,檢視活動的成效。 |

| 特點: |

|

學校主導:校長、副校長、小學課程統籌主任先訂立跨課程閱讀的目標和主題,再由各科組提出具體的計畫。 |

|

全校參與:校長、副校長、全體師生共同參與。 |

|

溝通協作:各科教師不時溝通,課程發展組提供協調和支援。 |

|

反思檢討:校長、副校長、課程發展組負責監察及檢視活動的成效。 |

|

| |

| 附錄三 學校建立的跨課程閱讀協作機制示例 |

| |

| 例子二︰教師主導推動跨課程閱讀 |

| |

|

| |

| 協作概況: |

|

教師發覺二年級某些科目的學習內容有相關的地方,為了提升學與教的效益,於是向校方建議以「親親大自然」為主題,組織跨科協作活動; |

|

校方接納教師的建議,並由小學課程統籌主任與各科主任協商細節; |

|

以下科目同意參與跨課程閱讀活動,並選定協作的學習內容和學習重點: |

| |

|

中文科:「我愛大自然」-引導學生運用找關鍵詞、主題句等閱讀策略,並感受作者愛護自然的情感 |

| |

|

常識科:「郊遊好去處」-協助學生建立珍惜資源、愛護環境的價值觀 |

| |

|

視藝科:「拼貼畫:郊遊樂」-指導學生善用廢物製作拼貼畫 |

|

小學課程統籌主任從時間表編排、人手調配、購買圖書等方面,靈活調撥資源,全力支持教師推行上述活動; |

|

學校圖書館主任提供支援,例如,建議閱讀材料,購買圖書,舉辦主題書展; |

|

以上科目教師引導學生閱讀和學習,協助學生建構知識,並發展溝通、協作、創意和批判性思考等能力; |

|

小學課程統籌主任、各科主任和學校圖書館主任檢視計畫的成效,並構思優化計畫。 |

|

教師同意逐步擴大跨課程閱讀活動的規模: |

| |

|

縱向:為更多級別構思跨課程閱讀活動 |

| |

|

橫向:向各級推動更多科組參與協作 |

| 特點: |

|

教師主導:教師主動提出進行跨課程閱讀活動,校長接納建議,再由各科組協商計畫具體的內容。 |

|

設立試點:以二年級為試點,中國語文、常識和視藝科率先參與。 |

|

賦權教師:校方賦權教師發展課程,並從行政安排和資源調撥等方面,為教師提供額外的支援。 |

|

持續發展:教師總結經驗,從縱向和橫向推展跨課程閱讀。 |

|

| |

| |

| 參考文獻 |

| 所列參考資料非遍舉無遺,以下只列出部分,供讀者參考。 |

| 書刊 |

| 天下雜誌教育基金會編著(2009)。閱讀,動起來2-香港閱讀現場。台北:天下雜誌股份有限公司。 |

| |

| 李玉梅(譯)(2009)。閱讀的力量-從研究中獲得的啟示(原作者:Stephen D. Krashen)。台北:心理出版社股份有限公司。 |

| |

| 李傑江、彭新強(2008)。元認知:學會學習的核心。香港:香港中文大學香港教育研究所。 |

| |

| 林合懋(譯)(2004)。兒童發展指標(原作者:Chip Wood)。台北:遠流出版事業股份有限公司。 |

| |

| 林佩蓉、蔡慧姿(譯)(2003)。統整式語文教學的理論與實務:行動研究取向(原作者:C. C. Papppas, B. Z. Kiefer, L. S. Levstik)。台北:心理出版社股份有限公司。 |

| |

| 孫鶴雲(譯)(2011)。晨讀10分鐘(原作者:南美英)。台北:天下雜誌股份有限公司。 |

| |

| 馬燕(譯)(2002)。幼兒評量(原作者:Gayle Mindes, Harold Ireton, Carol Mardell-Czudnowski)。台北:洪葉文化事業有限公司。 |

| |

| 徐靜嫻(2007)。課程統整與多元識讀:從教師合作探究到師培課程實踐台北:學富文化事業有限公司。 |

| |

| 秦麗花(2007)。數學閱讀指導的理論與實務。台北:洪葉文化事業有限公司。 |

| |

| 孫劍秋(2011)。閱讀評量與寫字教學。台北:五南圖書出版股份有限公司。 |

| |

| 陳佩正、林文生等(譯)(2002)。與統整課程共舞-教學實務與理論(原作者:Chris Stevenson, Judy F. Carr)。台北:遠流出版事業股份公司。 |

| |

| 國際學生評估項目中國上海項目組編(2010)。質量與公平:上海2009年國際評估項目(PISA) 結果概要。上海:上海世紀出版股份有限公司。 |

| |

| 楊龍立、潘麗珠(2001)。統整課程的探討與設計。台北:五南圖書出版股份有限公司。 |

| |

| 課程發展議會(2002)。基礎教育課程指引-各盡所能.發揮所長 (3B)。香港:教育署。 |

| |

| 謝錫金、林偉業、林裕康、羅嘉怡(2005)。兒童閱讀能力進展-香港與國際比較。香港:香港大學出版社。 |

| |

| Douglas J. Hacker, John Dunlosky, Arthur C. Graesser (1998). Metacognition in Educational Theory and Practice. NJ: L. Erlbaum Associates. |

| |

| Douglas. J. Hacker, John Dunlosky, Arthur C. Graesser (2009). Handbook of Metacognition in Education. New York: Routledge. |

| |

| Hope J. Hartman (2001). Metacognition in Learning and Instruction : Theory, Research and Practice. Dordrecht; Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. |

| |

| HKPISA Centre (2011). The Fourth HKPISA Report, PISA 2009 (2011). Hong Kong: HKPISA Centre, CUHK. |

| |

| Ina V.S. Mullis, Ann M. Kennedy, Michael O. Martin, Marian Sainsbury (2006). PIRLS 2006 Assessment Framework and Specifications (2nd Edition). TIMSS & PIRLS International Study Center : International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Chestnut Hill, MA: Boston College. |

| |

| Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Ann M. Kennedy, Pierre Foy (2007). PIRLS 2006 International Report, IEA’s Progress in International Reading Literacy Study in Primary Schools in 40 Countries. TIMSS & PIRLS International Study Center : International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Chestnut Hill, MA: Boston College. |

| |

| OECD (2010). PISA 2009 at a Glance. Paris: OECD Publishing. |

| |

| Richard T. Vacca & Jo Anne L. Vacca (2005). Content Area Reading: Literacy and Learning across the Curriculum. Boston, MA: Pearson / Allyn and Bacon. |

| |

| Susan E. Israel…[et al.] (2005). Metacognition in Literacy Learning : Theory, Assessment, Instruction, and Professional Development. NJ: L. Erlbaum Associates. |

| |

| 網址 |

香港大學教育學院中文教育研究中心:PIRLS 全球學生閱讀能力進展研究

http://www.chineseedu.hku.hk/ChineseTeachingMethod/pirls/index.htm |

| |

教育局:從閱讀中學習

|

| |

教育局:《親子閱讀樂趣多-給0-9歲孩子的家長》單張

|

| |

教育局:《親子閱讀樂趣多-給0-3歲的家長》小冊子

|

| |

教育局:《親子閱讀樂趣多-給3-6歲的家長》小冊子

|

| |

教育局:《親子閱讀樂趣多-給6-9歲的家長》小冊子

|

| |

教育局:學校圖書館服務

|

| |

教育局一站式學與教資源平台

http://www.hkedcity.net/edbosp/ |

| |

學生國際能力評估計劃香港中心:《學生國際能力評估計劃》

http://www.fed.cuhk.edu.hk/~hkpisa/index_c.htm |

| |

OCED: Programme for International Student Assessment (PISA)

http://www.pisa.oecd.org |

| |

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS 2011): IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement: PIRLS 2011

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/ |

| |