自理課程

總目標

![]()

「飲食」

範疇

學習目標

「如廁」

範疇

學習目標

「穿脫衣物」 範疇

學習目標

「個人整潔及衞生」

範疇

學習目標

「家居生活及技能」

範疇

學習目標

「校內及校外安全知識」

範疇

學習目標

![]()

「飲食」

範疇

學習重點

「如廁」

範疇

學習重點

「穿脫衣服」 範疇

學習重點

「個人整潔及衞生」

範疇

學習重點

「家居生活及技能」

範疇

學習重點

「校內及校外安全知識」

範疇

學習重點

第二章

學習目標

2.1 自理課程的學習總目標

使學生能夠照顧自己,減輕對他人的倚賴;同時學習適應不同環境,以準備日後過獨立生活。

(1)表達個人的需要

(2)認識、善用及處理日常用品

(3)運用基本的自理技巧和步驟,照料日常的起居飲食和個人衞生

(4)能在不同環境和日常生活中,運用已有的自理常識

(5)培養合作的態度

(6)培養良好的生活習慣和基本的禮貌

(7)注意和遵守安全規則

2.2 自理課程的學習範疇

自理課程的學習項目可歸納為以下六個學習範疇:

(1) 「飲食」

(2) 「如廁」

(3) 「穿脫衣物」

(5) 「家居生活及技能」

(6) 「校內及校外安全知識」

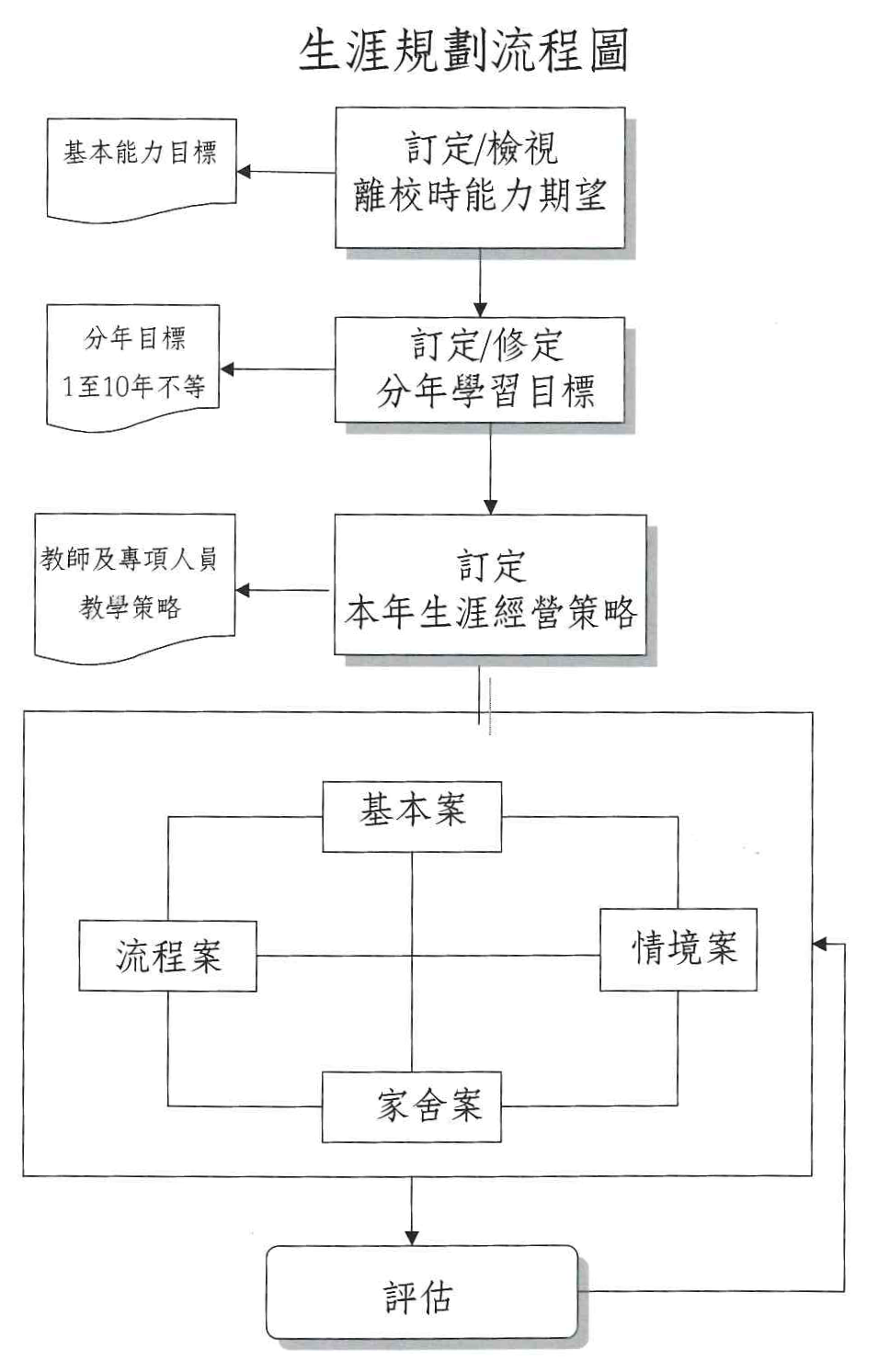

2.3 學習目標的分層架構

學習目標說明了學習方向及學習重點,反映課程範圍內最主要的學習項目。這些目標可概括或具體地序列於每一分層架構。從課程總目標起,下至課程學習範疇目標,以至學習重點或重點細分的分層結構。學習目標並沒有按學習階段(小一至小三、小四至小六、中一至中三)細分,然而各範疇的學習目標都盡量由淺入深,由簡到繁,循序漸進地顯示由小一至中三整個課程所涉及的自理知識、技能、有關的共通能力、價值觀和態度。(請參閱下圖、附錄三及「自理(特殊教育需要)學習目標、學習重點及學習重點細目」)。

自理課程的學習目標分層架構如下:

|

|

自理課程 總目標 |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

「飲食」 範疇 學習目標 |

|

「如廁」 範疇 學習目標 |

|

「穿脫衣物」 範疇 學習目標 |

|

「個人整潔及衞生」 範疇 學習目標 |

「家居生活及技能」 範疇 學習目標 |

「校內及校外安全知識」 範疇 學習目標 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

「飲食」 範疇 學習重點 |

|

「如廁」 範疇 學習重點 |

|

「穿脫衣服」 範疇 學習重點 |

|

「個人整潔及衞生」 範疇 學習重點 |

「家居生活及技能」 範疇 學習重點 |

「校內及校外安全知識」 範疇 學習重點 |

||||||||

2.4 設計校本自理課程的考慮因素

學校可根據下列因素,設計校本自理課程及選訂個別學生的自理學習目標:

(1) 課程模式

王文科1(1993)指出,根據Haring & McCormick(1990)、Kirk & Gallagher(1989)及Orelove & Sobsey(1987),為多重障礙學生設計的課程模式有下列幾種。學校可按校本課程模式,選用及編排自理的學習目標、學習重點及重點細目。

1王文科(1993)。《特殊教育導論 第九章 多重障礙者之教育》。心理出版社。台灣

(i) 發展性模式

課程應以一般學生的發展程序為依歸。如有特殊教育需要學生的學習出現困難,做法是重訂或細分學習目標。

(ii) 環境規劃模式或生態規劃模式

把課程分為四個領域

(家居技能、休閒活動、社區生活、職業訓練)

![]()

訂定現時與預計未來的生活環境,以及所需的生活技能

(學校、家居、庇護工場、日間護理中心等)

![]()

將每個主生態環境細分為次生態環境

(課室、廁所、飯堂、睡房、工場等)

![]()

確定每個次環境中的相關活動

(學習、如廁、吃飯、睡覺、工作)

![]()

確定活動所需的技能

(聆聽和理解指示、作出回應、記憶、思考、運用、坐、站、

穿脫褲子、洗手、運用食具等)

![]()

運用特殊教學策略教導學生

(iii) 個別化課程連續模式

在同一時間引導學生學習各種自理的技能。例如:(1)注視及嗅到桌上的食物(感覺);(2)知道食物是可以吃的(認知);(3)用表情、眼神、手勢、溝通圖、聲音或言語表示需要食物(表達/溝通/語言);(4)伸手拿取食物(動作)。上述過程包含了感覺、認知、語言及動作等不同的學習內容。

自理只是一個統稱,因應校本課程的編排,自理的學習可透過不同形式進行。基於學習目標的選訂及內容的比重,涵蓋自理學習範圍的名稱亦有異,例如:日常生活技能、獨立生活技能;亦有不少學校在生活流程中讓學生學習自理,或設計跨學科課程,例如:統整自理及社適;在德育及公民教育課程中滲入自理的學習元素等。

(2) 學習目標的性質和延展

訂定校本課程模式後,學校可按下列建議,為不同能力和需要的學生,選訂及規劃延展學習目標的方向及範圍。下表闡述自理學習目標的性質及延展建議。

|

|

學習目標 |

|

學習活動舉隅

|

|

l |

基本生活/生存技能 |

|

吞嚥

|

|

l |

從個人伸展至家庭、學校及社會 |

|

從基本的吞嚥技巧至按不同場合、時間和身體狀況,進食適當的食物

|

|

l |

從基本能力至使用器具輔助

|

|

從吞嚥至使用匙羹

|

|

l |

從使用基本技能、器具和設施至注意安全問題

|

|

懂得吞嚥,能使用不同種類的食具和注意使用食具的安全

|

|

l |

由簡至繁 |

|

先學習匙羹的獨立使用方法,再學習匙羹和筷子的配合使用

|

|

l |

由認知開始至發展技能,或由技能開始發展至認知 |

|

先認識食具的位置、形狀和用處,才練習使用技巧或先練習使用食具,繼而認識它的特質

|

|

|

學習目標 |

|

學習活動舉隅

|

|

l |

在不同的情境中重複學習重要的知識和技能

|

|

在小食、午膳、生日會時使用食具

|

|

l |

由常見的事物/常用的技能伸延至較少見的物件/較少用的技能

|

|

先學習使用個人食具/常見食具(匙羹、叉),再學習使用其他用具(用鉗子破開硬殼、用開瓶器開酒樽)

|

|

l |

從運用基本能力至高層次思維技巧 |

|

運用手眼協調能力,先練習用叉和匙羹,然後判別舀湯時要用匙羹,不可用叉

|

|

l |

從基本知識及技能至態度及價值觀的培養 |

|

從運用所學的進食技巧,保持個人儀容及桌面清潔,伸延至用膳後與家人一起清潔食具時表現主動、積極和合作

|

|

l |

從基本知識至實況應用 |

|

學習使用食具的基本技巧至實際環境中,例如:快餐店、酒樓、飲宴、西餐廳、特色餐廳內使用食具

|

|

l |

與其他學習領域的學習目標相同或相關的項目 |

|

到酒樓用膳時應有的禮儀(社適)、遵守在特別室內的安全守則(家政、工藝等)(請參閱「參考資料」)

|

|

l |

從學校學習至家居/社區應用 |

|

在校用膳後清理桌面,至在家用膳後幫助家人收拾碗筷

|

學校在學期初為每個學生選訂學習目標時,應考慮下列因素:

l 學習內容必須全面,讓不同能力的學生都能獲取相約的學習經驗。

l 課程應配合學生目前及未來的需要;智能、肌能、心理及生理發展,以及個別學生的學習方式等。

示例(一):因應學生的能力,編訂學習重點(「飲食」學習範疇)

認知能力強、肌能弱 認知能力強、肌能強

|

l 透過自理訓練加強肢體功能 (例如:握匙進食) l 發展剩餘肌力,表達自己在自理方面的需要 (例如:運用不同方式向別人表示自己在飲食方面的選擇) l 發展及提升認知能力 (例如:認識健康飲食的重要、認識在飲食時遇有不適時的處理方法) l 培養良好的自理習慣和態度 (例如:餵食時有合作的表現、進食時注意儀容)

|

l 提升認知方面的學習 (例如:選擇衞生的食物) l 提升與飲食有關的技巧 (例如:學習同時使用刀叉、碗筷) l 培養良好的飲食習慣和態度 (例如:珍惜食物、進食時保持心境平和)

|

|

l 透過自理訓練加強肢體功能 (例如:學習控制手肘動作) l 發展剩餘能力,維持基本的自理能力 (例如:合唇及吞嚥訓練、味覺刺激)

|

l 加強認知方面的學習 (例如:辨別食物、食具;進食的步驟) 飲食的基本安全知識(例如:可吃和不可吃的東西) l 訓練日常起居飲食的技巧 (例如:使用常用及基本食具的技巧) l 培養良好的習慣和態度 (例如:飲食時安坐、餵食時有合作的反應、有禮貌地拿取食物)

|

認知能力弱、肌能弱 認知能力弱、肌能強

註:上圖的虛線部分表示四個象限的界線並不是固定不變的。學校只宜利用上述象限大致釐訂學生在智能及肌能方面的能力。

示例(二):因應學生的年齡、弱能情況、心智及生理發展、實際及未來學習及生活需要,選訂學習重點

|

小學低組(年齡較小的學生學會照顧自己,減少對別人的依賴) l 認識食物、如廁地方、衣物、身體各部分及基本的保護方法 l 進食的技巧及所需用具 l 穿脫常用衣物,例如:內衣褲、校服、便服、鞋襪 l 如廁的基本技巧 l 遇到困難及在有需要時,懂得向人求助

|

|

小學中組至高組(配合學生的成長及為學生踏入青春期作好準備) l 食物的安全及選擇 l 飲食的基本禮儀 l 穿脫各類衣物(例如:手套、皮帶) l 摺叠及放置衣物 l 如廁的衞生習慣 l 清潔身體及保持個人衞生的習慣 l 認識青春期的生理及心理變化 l 清潔家居的基本技巧(例如:與家人合作,清潔家居/個人物品) l 認識在校外場地/公眾地方的常用設施(例如:電梯、升降機) l 學習保護自己,免受侵犯

|

|

中學組(準備學生離校過獨立生活、職前訓練、適應及融入社區生活) l 在不同場合飲食的禮儀 l 均衡飲食及運動的重要性 l 簡單的食物烹調方法 l 因應不同的社交場合、自己的喜好,選用/選購及配襯衣物及裝扮自己 l 懂得使用公眾廁所內的不同設施 l 使用基本的個人日用品護理自己的身體及保持身體清潔 l 裝嵌簡單的家居用品 l 美化家居 l 清洗及曬晾衣物 l 認識各種戶外活動的安全措施 l 提防陌生人 l 應付突發事件的方法

|

學生來自不同的家庭背景。家長對學生在校學習的要求亦有所不同,不少家長着重學生的社交發展多於基本的自理技巧。因應學生的家居環境及學生離校後的出路等,家長對學生的學習會抱有不同的期望。

下圖建議學校訂定學生的整體學習目標或自理學習目標。這種發展模式需要家校合作及全校參與。學校可為每個學生訂定適合他們的生涯規劃。在學生入學時,學校與家長商討,共同訂定學生的整體學習目標、長期目標、中期目標及短期目標,有系統地規劃學習的內容、環境/情境及策略等,並定期檢視學生的進展,了解學生的學習表現,包括知識及技巧的掌握,基本及/或共通能力的發展,以及態度和價值觀的培養等。(請參閱第六章「學習評估」)。

2.5 總結

不論學校如何設計校本自理課程,都應注意下列事項:

l 課程要連貫及全面,以免不斷重複或遺漏某些學習重點。自理課程及跨學習領域的連貫性,有助學生建立概念的架構、聯繫意念、從不同角度觀看事物、建構知識、增進經驗和作出判斷。

l 充分利用校內及校外資源,包括學習時間、空間、環境、人力及教學資源等,提升學習成效,促進學習轉移,使學習經驗變得更有用、真實和有意義。

在校本課程及學生個別學習計劃的發展下,自理與其他學習範疇或學習領域,都應按學生的整體學習目標作出規劃。學習也不限於課節、場地及自理教師的指示。有關如何有系統地根據自理的學習目標,安排學生何時、何地、在何種情境下及由何人指導學習自我照顧,下一章會作詳細介紹。