|

| 目录 |

| |

| 从四个关键项目学会学习 |

| 3B 从阅读中学习 |

| |

| 本章是《基础教育课程指引-聚焦.深化.持续(小一至小六)》的其中一章,内容如下: |

| 3.1 背景 |

| 3.2 本章目的 |

| 3.3 从阅读中学习目的 |

| 3.4 从阅读中学习的发展路向 |

| |

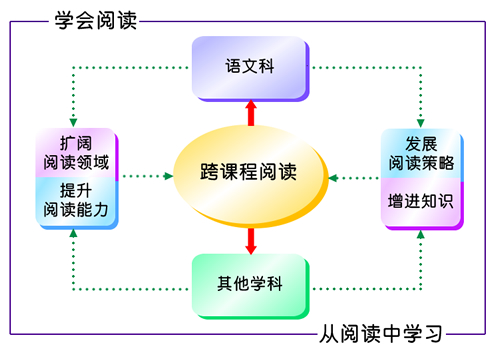

3.4.1 学会阅读与从阅读中学习 |

| |

3.4.2 从阅读中学习的发展策略 |

| 3.5 学校整体推广从阅读中学习的策略 |

| |

3.5.1 全校参与推动学生阅读中各持份者的角色 |

| |

|

3.5.1.1 校长/副校长 |

| |

|

3.5.1.2 小学课程统筹主任 |

| |

|

3.5.1.3 学校图书馆主任 |

| |

|

3.5.1.4 教师 |

| |

|

3.5.1.5 家长 |

| |

|

3.5.1.6 学生 |

| |

3.5.2 跨课程阅读的协作机制 |

| 3.6 促进从阅读中学习的有效措施 |

| |

3.6.1 安排阅读时间 |

| |

3.6.2 营造有利阅读的环境和氛围 |

| |

3.6.3 提高学生的阅读动机和兴趣 |

| |

3.6.4 提供多样化和合适的阅读材料 |

| |

3.6.5 学习阅读策略 |

| |

3.6.6 善用科技 |

| |

3.6.7 引进校外资源 |

| |

3.6.8 加强沟通,建立协作文化 |

| 3.7 对学生的期望 |

| |

3.7.1 预期学习成果 |

| |

3.7.2 中国语文教育及英国语文教育两个学习领域的特定阅读能力 |

| |

3.7.3 评估阅读成果 |

| 3.8 对学校的支援 |

| 附注 |

| 附录(一至三) |

| 参考文献 |

|

| |

| |

| 3.1 背景 |

| |

| 自教育局在2001年推出课程改革以来,学校均积极推动「从阅读中学习」这个关键项目。以下一些营造校园阅读风气的良好实践,已广为学校所采纳: |

|

将阅读列为学校发展计划的重点项目。 |

|

采用全校参与模式,并引进家长的支援,家校共同推动阅读。 |

|

安排阅读时间,如早读课、午读课,让学生进行常规阅读。 |

|

指导学生学习阅读策略。 |

|

营造良好的语言学习环境。 |

|

举办多元化阅读活动和奖励计划。 |

|

使用多样化和合适的阅读材料。 |

|

设置专职学校图书馆主任协助推动阅读。 |

|

参与教育局及社区推动阅读的活动,如阅读荟萃、世界阅读日。 |

| 经过十年努力,香港学生的阅读表现提升了不少,这在国际性学生阅读能力测试中亦有所反映,例如,香港小四学生的阅读能力在2011年「全球学生阅读能力进展研究」(PIRLS)中,排名由2001年的第十四位,跃升至第一位;香港十五岁学生的阅读能力在2012年「学生能力国际评估计划」(PISA)中,名列第二位,数码阅读能力排名第三位。这些数据都反映了基础课程改革推动阅读的路向是正确的。不过,上述测试及外评报告亦显示,学校在整体推动阅读的规划,以及提升学生阅读的兴趣、投入感和深度方面,仍有进一步发展的空间。 |

| 此外,资讯科技高速发展和知识领域不断拓展,以资讯科技促进互动学习已是大势所趋,电子阅读能力将更形重要,如何善用新兴的电子阅读媒体,以指导学生掌握大量瞬息万变的资讯作有效学习,是学校必须关注的新挑战。因此,展望未来,「从阅读中学习」仍是学校必须持续发展的关键项目。 |

|

| |

| |

| 3.2 本章目的 |

| |

|

阐明「从阅读中学习」的理念和发展路向 |

|

总结学校推动「从阅读中学习」的有效措施 |

|

帮助教师反思学校推动阅读的成效 |

|

| |

| |

| 3.3 从阅读中学习目的 |

| |

| 身处数码时代和知识型社会,学生要装备自己以应付所需,除了要学会阅读,喜爱阅读,还须掌握「从阅读中学习」的技巧,以提升整体的学习能力,达到终身学习和全人发展。学生在阅读时,可连系个人知识、学习经历,以至整个世界的事务,从而深入理解文本的内涵,建构意义;并透过广泛阅读,触类旁通,达至以下目的: |

|

从不同领域获取和建构知识,融会贯通,灵活运用。 |

|

提升在沟通、学业及智能发展方面所需的基本语文能力。 |

|

激发潜能,培养思维和共通能力。 |

|

培养多方面兴趣,提升生活质素和品味。 |

|

陶冶性情,培养品德情意,加强对个人、家庭、社会、国家和世界的责任感。 |

|

培养开放的态度,能包容不同的意见、观点、价值观和文化。 |

|

扩展对生命的了解,积极面对生命的挑战。 |

|

| |

| |

| 3.4 从阅读中学习的发展路向 |

| |

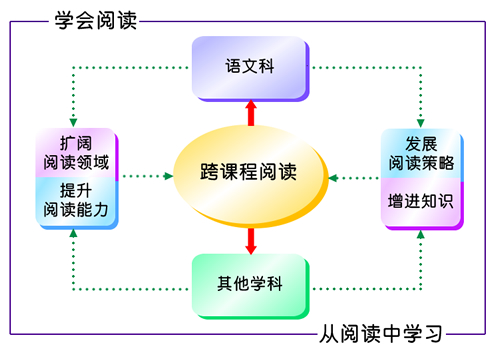

| 要帮助学生装备自己以适应时代及社会的转变,学校应引导学生从「学会阅读」发展至「从阅读中学习」。学校可以运用不同策略去推动「从阅读中学习」的发展,例如,先营造校园阅读氛围,再推动「跨课程阅读」,以协助学生培养自主学习的习惯和能力。 |

|

反思与行动 反思与行动 |

| 自主学习是否就是让学生自行学习,例如,阅读自己喜爱的书本,教师不必指导? |

|

|

| |

| 3.4.1 学会阅读与从阅读中学习 |

| |

|

「从阅读中学习」是以「学会阅读」为基础。据研究显示,0-9岁1是儿童学习阅读的最重要阶段,学校可建基于学生学前阶段的阅读经验,规划初小学生在阅读范畴的发展,以提升他们的阅读兴趣和能力,进而能透过广泛阅读,汲取知识。 |

|

由「学会阅读」到「从阅读中学习」绝非线性的转变,而是不断积累的进程,二者互有重叠,可并行发展。初小是促进学生「学会阅读」较有效的时机,学校宜于这个阶段按不同的阅读目的,提供有意义的情境,透过多元化的阅读活动鼓励学生阅读,让学生掌握基本的阅读技巧和策略;亦可创设情境,尽可能让学生同时经历「学会阅读」及「从阅读中学习」,以均衡发展阅读能力。不应待学生在初小「学会阅读」后,才从高小开始推行「从阅读中学习」。 |

|

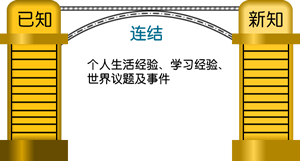

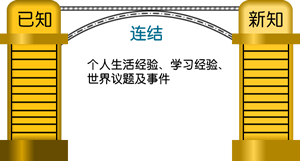

要帮助学生进一步提升「从阅读中学习」的成效,学校除了继续培养学生的阅读兴趣,亦宜引导学生养成自发阅读和思考的习惯,提升阅读的质量。教师在指导学生阅读时,可引发他们将阅读文本与个人的生活经验、学习经历,以至世界议题及事件连系起来(见「有效的阅读-连结」的例子),透过联想、比较、推论等不同阅读策略,促进对文本作更深入的思考,得出新的见解。学生具备这种阅读能力和习惯,将有利于自主地从阅读中汲取各类新知识,探讨感兴趣的课题。 |

|

| |

有效的阅读-「连结」 有效的阅读-「连结」 |

| 图3.1 从阅读中学习 |

|

|

「连结」有如搭一道知识的桥,可帮助学生从阅读中引发各种连系,如: |

| |

|

文本与个人的连系(已有经验和知识) |

| |

|

每个学生都有独特的个人经历和生活知识,教师指导阅读时,可调动学生已有的经验和知识,引发他们联想,使这些经验和知识与书本的信息产生连系,并建构新的意义。例如: |

| |

|

|

阅读《龟兔赛跑》时,可引导他们回想自己以往参加比赛的经历,是否有类似龟或兔的成功或失败经验,思考龟、兔或自己日后再参加比赛,怎样才能做得更好等,让学生将自己的生活经历和文本所述作比较、分析,从而对文本有更深的体会; |

| |

|

|

学生阅读有关亲情、家庭的图书,可提问他们有没有与书中人物相同的经历,如果他们是书中的人物会怎样看待家人或长辈,让学生将故事连系自己的家庭生活,反思自己在家中的角色,进而培养关爱家人、孝顺父母等品德情意。 |

| |

|

文本与学习经历的连系(在不同学习领域所学所得) |

| |

|

学生已具备不同知识领域的学习经历,在阅读过程中,教师可透过回忆、重组等方式引导学生整理个人的学习经验,以帮助他们贯通不同领域的知识,甚或应用知识进行推论、解难等。例如: |

| |

|

|

学生阅读名人传记,教师可指导他们连系不同学科涉猎过的人物故事,如在常识科学到的历史人物、在音乐科学过的音乐家、在视艺科认识的艺术家、在体育科认识的运动员,归纳出这些人士成功的因素,思考他们怎样克服困难,进一步找出他们值得学习的地方; |

| |

|

|

阅读科普作品,可连系常识科习得的科学、科技的知识,以深化阅读的体会,并尝试解释一些自然界的现象。 |

| |

|

文本与社会、世界的连系(新闻议题、生活事件) |

| |

|

小学生对生活的体验有限,但透过有效的阅读,可拓展学生的生活领域。例如: |

| |

|

|

学生阅读《活在山区里-贵州山区孩子的喜怒哀乐》一书时,教师可引导学生想想曾观看的扶贫节目或曾阅读的相类似故事,连系香港以至世界不同地区相关的新闻报道、生活事件,更全面地体会活在贫穷线下的人的景况,并思考贫穷的人怎样能活得精彩,从而培养他们关心社会,放眼世界的襟怀。 |

|

|

|

| |

|

在这个资讯发达的年代,要学生「学会阅读」,也应留意资讯科技的发展。近年电子阅读器及电子读物日趋普及,电子文本超连结、易检索等特点,正改变学生的阅读习惯。过往阅读策略的教学,主要以帮助学生提升理解能力为目的,未来,教师宜按电子书的发展,检视学生运用资讯科技互动学习的情况,作出适当的指导,例如,提示学生怎样进入文本,以有效的「导航」搜寻有用的讯息,并能筛选及应用资讯以协助解决问题。 |

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

|

如何通过教学设计,帮助学生阅读时能作更有效的连结? |

|

电子书和印刷书本的阅读策略有分别吗? |

|

应以什么准则推荐学生选读电子读物? |

|

|

| |

| 3.4.2 从阅读中学习的发展策略 |

| |

| 学校推动「从阅读中学习」,多从建立校园阅读风气入手,故此在这方面积累了不少良好的规划和实践经验,但推动「跨课程阅读」的效能,仍未见显著。学校宜把握推动校园阅读风气的优势,持续培养学生阅读的兴趣和习惯,继而推动跨课程阅读,为学生提供机会连系已有知识和生活经验,作有目的、有意义的阅读,达至以下目的: |

|

不断增进新知和建构知识,以拓宽胸襟和视野,发展多方面的兴趣和能力。 |

|

对阅读材料作进一步的思考,在不同知识领域中延展语文的学习,以提升阅读能力和人文素养。 |

| |

|

| 图3.2 跨课程阅读目的 |

|

| |

|

| 学校可从以下各方面检视推动「从阅读中学习」的步伐,调节发展的策略: |

| 促进校园阅读氛围 |

|

在课内课外提供有利学生阅读的环境,培养学生的阅读兴趣和习惯。 |

|

规划全校阅读计划,或发展校本阅读课程,有系统地让学生学会阅读。 |

|

给学生适当的鼓励,帮助他们建立成功感,投入阅读。 |

|

推荐优质阅读材料,鼓励学生广泛阅读,拓宽阅读面,提升阅读趣味。 |

|

为学生创设阅读情境,以便学习、运用、反思、巩固及内化所学的阅读策略。 |

|

关注学生的阅读质素和阅读习惯,并以推动跨课程阅读作为学校的发展重点。 |

| (有关促进校内阅读文化的具体措施,请参阅3.6。) |

| |

|

| 推动跨课程阅读 |

|

连系不同学习领域或科组,建立协作的机制,以加强沟通;并透过检视课程,凝聚共识,以帮助学生拓宽视野,建构知识,提升创意和建立正面的价值观。 |

|

各学习领域/科目可透过不同方式的协作,安排多元化的阅读活动和计划,让学生涉猎不同领域的知识,并运用阅读策略和技巧有效提取不同类型的知识内容。以下是学校推动跨课程阅读较常见的跨科协作模式: |

| |

|

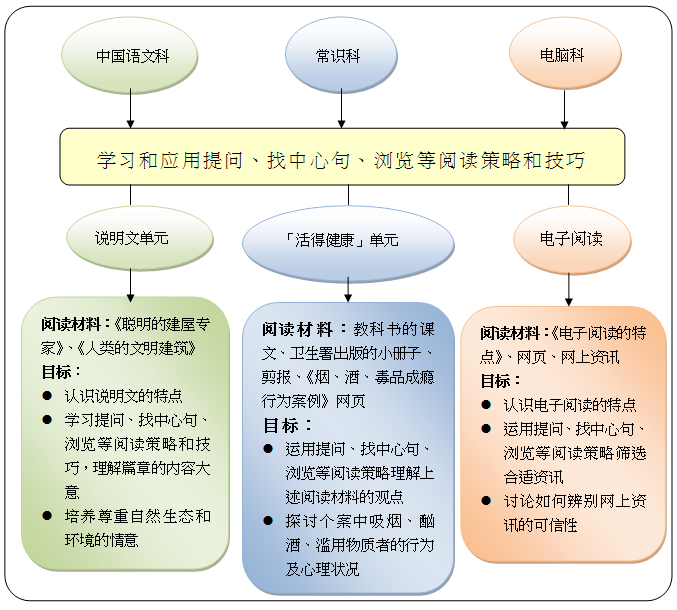

各学科先共同设定要学习的阅读策略和技巧,如提问、浏览、分析、比较、综合,然后不同科目的教师按实况为学生提供机会在本科学习及应用所学的阅读策略或技巧,以提升阅读能力。(例子见附录一「跨课程阅读∶跨科协作示例一」) |

| |

|

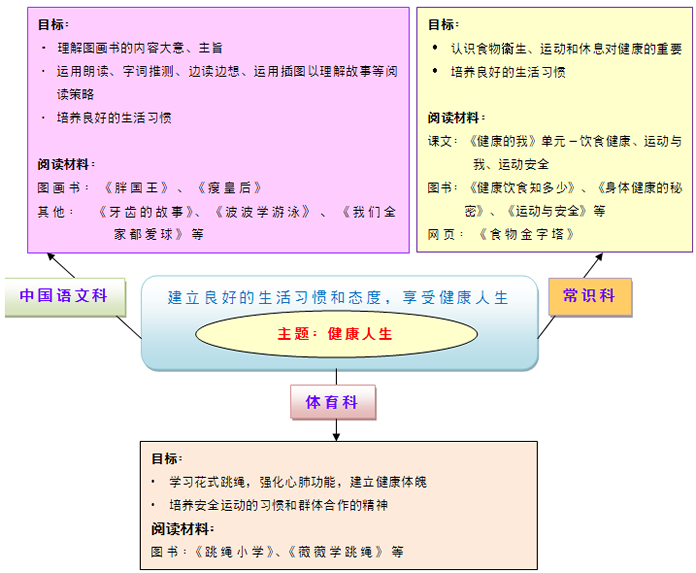

各学科先共同拟订阅读主题(亦可加上子题), 然后有关学科按主题及本科的学习目标,设计阅读材料和阅读任务,让学生透过阅读与主题相关的材料,加强对有关主题的认识,从而深入理解本科的学习内容,并能融会贯通各科的知识。(例子见附录一「跨课程阅读∶跨科协作示例二」) |

| |

|

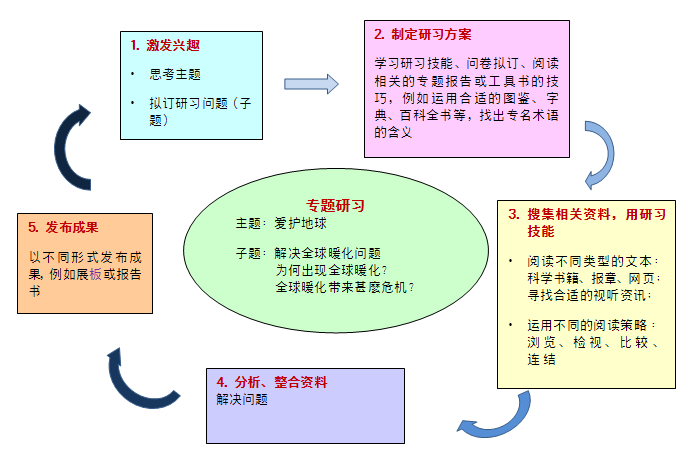

配合专题研习的方式进行,学校拟设主题(亦可由教师与学生共拟主题),让学生自选研究的子题,制定研习方案,包括选读与子题相关的材料,并有机会应用相关的学科知识,按研习目的深入理解阅读的内容,从中建构知识,发表有个人看法的研习成果。(例子见附录一「跨课程阅读∶跨科协作示例三」) |

|

不同科目在推动阅读时应有不同的侧重点,例如,阅读科普作品,常识科的重点在于增进学生的科学知识,培养探索和科学精神;语文科则引导学生认识科普作品的语文特色,并培养仁民爱物的情怀。 |

|

跨课程阅读应能提供丰富的阅读经历,引发学生连系个人生活经验、已有知识及世界事务,深入反思阅读的内容,并能融会贯通,作批判性及创造性的阅读。 |

|

| |

反思与行动 反思与行动 |

| 你学校推动「从阅读中学习」的情况如何?下一步的目标和发展策略是什么? |

|

|

| |

| |

| 3.5 学校整体推广从阅读中学习的策略 |

|

| 学校普遍采用全校参与的模式,以促进校园阅读的风气,但要结合跨课程阅读,持续推动「从阅读中学习」,以发展学生自主学习的能力,学校就必须因应学生的阅读学习作整体规划,发挥各持份者的角色,共建有弹性的协作机制,能因应阅读的新趋势帮助学生学习。(例子见附录二「学校推动跨课程阅读示例」) |

| |

| 3.5.1 全校参与推动学生阅读中各持份者的角色 |

| |

| 课程统筹主任及各科教师是学校推广阅读的重要人物,而不少研究显示,儿童阅读能力的发展亦受家庭影响,因此,在培养小学生阅读的兴趣和习惯方面,须加强家校合作,进一步发挥家长支援的角色。此外,配合自主学习能力的发展,学生亦应为个人的学习负责,认识自己的角色。以下详述各持份者的角色和责任。 |

| |

| 3.5.1.1 校长/副校长 |

|

把推广阅读定为学校恒常关注事项,并分配人手及资源持续推广阅读。 |

|

阐明各学习领域/科目在推动「学会阅读」及「从阅读中学习」的角色和任务。 |

|

就学生阅读的发展,凝聚各学习领域/科目的共识,共同订定预期学习成果。 |

|

关注阅读的新趋势,如电子书,掌握科技的最新发展,并适当地在学校推行应用。 |

|

调派学校图书馆主任处理专业工作,加强其职能,以便与学校课程领导人员合作,协助统筹及协调推动阅读的工作。 |

|

采纳最新概念,提升图书馆服务的效能。 |

|

以身作则,喜爱阅读,为教师和学生建立良好榜样。 |

|

培养教师的阅读文化。 |

| |

|

| 3.5.1.2 小学课程统筹主任 |

|

建基学校的优势,检视各科课程,协助规划全校推动「从阅读中学习」的方案。 |

|

掌握阅读新趋势,促进教师专业发展。 |

|

鼓励教师协作,合力指导学生进行有关阅读计划。 |

|

监控阅读资源的质素。 |

|

推广有效的阅读策略及活动。 |

|

培养教师的阅读文化。 |

| |

|

| 3.5.1.3 学校图书馆主任 |

|

主动与科组协调和沟通,负责学习资源的统筹和管理,加强课内与课外阅读统整,设计多元化阅读活动。 |

|

协助学生善用图书馆学会学习,例如: |

| |

|

以不同方式及有关科技,提供简便的渠道让学生获取资讯; |

| |

|

发展各类以资源为本的课程,以促进学生独立学习的技能; |

| |

|

订定有效的策略,培养学生阅读的兴趣及经常阅读的习惯。 |

|

了解学生阅书的兴趣和阅读经验,购置优质图书及非印刷书籍,如电子书。 |

|

协同各科教师计划和施教,推广在学与教中广泛应用不同来源的资讯。(具体例子请参考第七章示例「图书协作课」) |

|

确保图书馆提供各种优质资源,方便有关人士取用,例如,根据各学习领域最新的课程发展需要和校本课程发展的重点,添置图书馆资源。 |

|

改善学校图书馆的服务,例如,调整开放时间,方便进行阅读和有关学习的活动。 |

|

在校内促进资讯质素的发展,并且留意课程及科技方面的最新发展。 |

| |

|

| 3.5.1.4 教师 |

反思与行动 反思与行动 |

|

除了中文科和英文科教师,其他科目教师应如何进一步推广「从阅读中学习」? |

|

你在推动学生阅读方面,担任了怎样的角色? |

|

|

|

所有教师都应视推广「从阅读中学习」为己任,透过以下方面帮助学生学得更好: |

| |

|

以身作则,进行广泛及有效的阅读,并作反思; |

| |

|

鼓励学生在课余阅读不同类型的中外读物,并为他们提供适切而有趣的优质阅读材料; |

| |

|

因应学生阅读的表现,适时回馈,并予以鼓励。 |

|

语文科教师须了解学生使用阅读策略的情况,并与其他学科教师沟通及协调,共同创设情境,让学生有机会运用所学的阅读策略;学科教师亦应在本科推动阅读,例如,鼓励学生多读非小说类图书、报章、杂志、单张。 |

|

各科教师应合力计划和施教,推广在学与教中广泛应用不同来源的资讯。 |

|

透过多元化的阅读活动,如读书会、好书推介、阅读沙龙,让学生定期分享阅读经验和心得。 |

| |

|

| 3.5.1.5 家长 |

| 在子女成长的早期阶段,家长在家中宜建立一个理想的阅读环境,以帮助子女培养良好的阅读习惯。不少研究2显示,家长常跟子女进行家庭阅读活动,例如,看书、说故事和唱歌,对子女将来的阅读能力有正面影响。因此,家长需要: |

|

以身作则,在家里经常阅读。 |

|

订立一个固定的阅读时间和子女一起阅读,例如每天半小时。 |

|

确保有一个安静而舒适的阅读环境,例如,关掉电视、提供足够的空间和充足的光线。 |

|

多赞赏,并肯定子女的阅读表现,鼓励子女阅读和分享阅读经验。 |

|

可以自行或与子女一起,为家中选购丰富而多样化的读物,如杂志、报纸、故事书、参考书及电子书。 |

|

认同阅读书籍,包括电子文本,是家课之一。 |

|

参与由学校或公众团体所举办的阅读活动,学习有关的技巧和策略,以帮助子女更有效地阅读。 |

|

安排多元化的家庭阅读活动,例如,到图书馆借书、逛书店、参与阅读或文化讲座、与孩子分享故事及阅读电子书。 |

|

与学校合作,引起子女阅读的兴趣,指导他们如何阅读,以丰富他们的知识和想像力,并增强他们的语文能力。 |

|

利用日常生活中的真实情境,帮助子女阅读,例如,阅读公园的指示、公众地方的规则、商品的说明、港铁路线图。 |

|

| |

|

| 3.5.1.6 学生 |

|

发掘自己的阅读兴趣,学会从阅读中找寻乐趣。 |

|

为自己订立固定的阅读时间,阅读自己喜爱的读物。 |

|

阅读不同内容、类型的读物,扩阔阅读兴趣。 |

|

建立写阅读札记的习惯,以提升阅读的深度。 |

|

掌握电子阅读的最新资讯,并与同学及家人分享。 |

|

课余多逛图书馆或书店,主动参与学校的阅读计划或图书馆的活动。 |

|

乐于与别人交流阅读心得和感想,并向他们推介好书。 |

|

| |

| 3.5.2 跨课程阅读的协作机制 |

| |

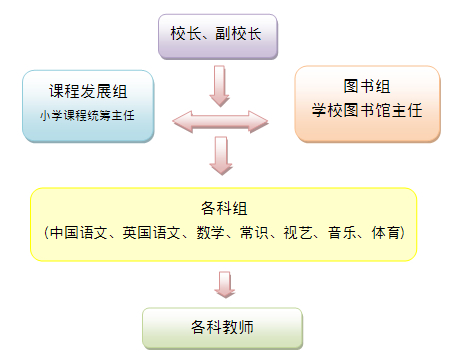

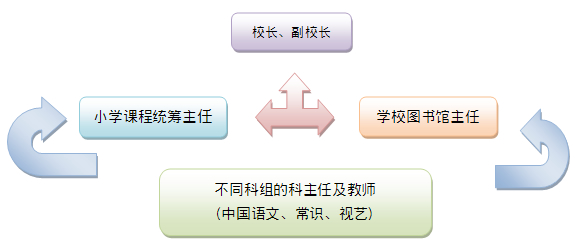

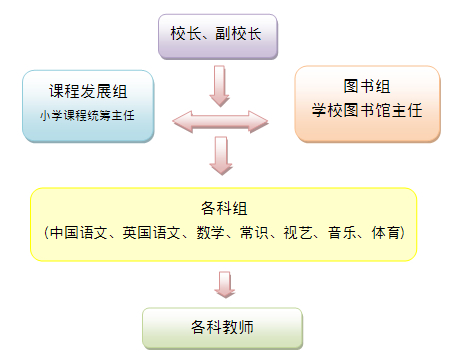

| 要有效推动跨课程阅读,学校可由校长、副校长与小学课程统筹主任扮演领导角色,从以下方面建立各科协作的机制: |

|

带领全校教职员参与,上下一心,作跨课程阅读的整体规划。规划时应以学与教的需要作考虑,而不一定规限某些学科或要求所有科组作跨科协作。 |

|

广纳不同科组意见,并取得共识,拟定跨课程阅读的方向,例如∶ |

| |

|

由学校负责课程发展的组别,评估学校的需要及各科发展的方向,并透过沟通取得不同科组的共识,以规划学校的愿景,共拟跨课程阅读的目标。 |

| |

|

鼓励教师或科组按学生或教学的需要,与其他科组沟通、协作,共拟跨课程阅读的目标,并邀请负责学校课程发展的组别协助。 |

|

提供支援,组织阅读专责小组,因应共拟的阅读目标,设计课程。 |

|

协调全体教师,实施校本阅读计划或课程。 |

|

定期检视阅读成效,进行评鉴回馈。 |

例子 例子 |

| 学校建立的跨课程阅读协作机制示例,见附录三: |

|

例子一:学校主导推动跨课程阅读 |

|

例子二:教师主导推动跨课程阅读 |

|

|

|

| |

| |

| 3.6 促进从阅读中学习的有效措施 |

| |

| 教师及家长应共同努力,采用以下措施帮助学生从阅读中学习。 |

| |

| 3.6.1 安排阅读时间 |

| |

| 为培养学生的个人阅读兴趣及恒常的阅读习惯,学校宜: |

|

确保在中国语文和英国语文课的学与教时间中安排阅读活动,例如,中国语文科将课内与课外阅读结合,于课堂举行读书会,鼓励学生分享阅读心得。英文阅读工作坊的课时,最高可占英国语文科总课时的40%。 |

|

鼓励教师继续推动「从阅读中学习」及「跨课程阅读」,以扩阔学生阅读的范围,并提升阅读的深度。 |

|

灵活和有系统地在时间表中为学生安排阅读时段,例如,早上、午饭时间、课后、相连课节内和考试后的阅读时段。 |

|

延伸校内阅读时间,例如,安排下午时段进行阅读活动。 |

|

为图书馆编排一个灵活的时间表,因应需要和图书馆的情况,学科教师可在上课时带学生到学校图书馆去,或与学校图书馆主任协作教学,或让学生使用相关的资源,以便安排更有意义的学习活动。 |

|

| |

| 3.6.2 营造有利阅读的环境和氛围 |

| |

|

设备优良的图书馆。 |

|

设有舒适座椅的阅读角,保持环境宁静。 |

|

提供有利电子阅读的设施,让学生时时读,处处读。 |

|

在学校不同地方摆放多样化的阅读材料,例如,课室、特别室、学生活动室及操场,以便学生、家长取阅。 |

|

在校内张贴海报、标志、通告、图表、名言警句及学生作品等,以鼓励学生多阅读。 |

|

举办主题书展。 |

|

举办多元化的阅读活动,例如,讲故事比赛、作家专题讲座、专题书展。 |

|

校长和教师以身作则,促进校园的阅读风气。 |

|

勇于尝试其他具创意的构思,例如,设置电子聊书室。 |

|

| |

| 3.6.3 提高学生的阅读动机和兴趣 |

| |

|

须引发学生阅读的兴趣,初期可给予他们奖品或表扬等外在的奖励。 |

|

为激发学生内在的阅读动机,应为他们提供充分的机会,以口头、美术、书面或戏剧表演等形式,分享及交流阅读的感想和心得。分享及交流的形式可以个人或小组进行,例如,透过师生阅读交流或学生之间聊书,分享阅读的乐趣。 |

|

于课内和课外安排多元化的阅读活动,例如,组织班级读书会、举办主题阅读及作家探访活动,或透过校园电视台作好书推介。 |

|

选择多样化的阅读材料,以照顾不同学生的阅读兴趣,例如,男生较喜欢科普作品,女生较喜欢文艺类书籍,应让他们都能选读喜爱的作品类型,同时又能鼓励他们选读不同类型的读物。此外,亦应配合学生的心智发展,选择或推荐合适的阅读材料。 |

|

让学生参与图书馆的选书,或自订希望添置的书目。 |

|

培训高年级的学生成为阅读大使,以鼓励他们与低年级的学生分享阅读经验和乐趣,建立责任感和自信心。 |

|

教师、朋辈和家长应给予肯定和建设性的提议,这可提高学生的阅读动机,并可持续发展学生的阅读动力。 |

|

| |

| 3.6.4 提供多样化和合适的阅读材料 |

| |

|

学校应营造一个具有丰富阅读素材的环境,提供大量与课程相关,又能配合学生不同认知程度、语文能力和兴趣的阅读材料。 |

|

全校教师一起合作,细心规划,善用阅读资源和经费。 |

|

订立选材准则,关注作品的质素,选择文质兼美的阅读材料。 |

|

因应学生的性别、个性、成长经历等,照顾不同学生的阅读需要,选用适切的阅读材料,以提升他们的阅读信心、兴趣和能力。例如,学生可从阅读图画书、童谣或童话开始,然后选读桥梁书、科学小品,进而阅读一些情节、人物错综复杂的故事或其他体裁的文章,再进而至范围较广、较有深度,内容与学科相关、风格类型较多样化、形式不同的阅读材料。 |

| |

|

反思与行动 反思与行动 |

| 一些研究(如「全球学生阅读能力进展研究」)显示,香港女生的阅读能力普遍优于男生,有说这与学校选择阅读材料和安排阅读活动时,甚少考虑男生的兴趣有关。请检视任教学校男生的阅读能力是否有相同情况,若是,你会怎样提升男生的阅读能力? |

|

|

| |

|

|

让学生选择自己喜爱的阅读材料,并鼓励他们从质素及效用方面,对所读的阅读材料提供意见。 |

|

在课堂引进不同类型的阅读材料,例如,图画书、桥梁书、小说、剧本、报章、杂志、资料单张等,使文艺性及资讯性阅读兼备,以拓宽学生的阅读面。 |

|

善用网上阅读材料。 |

|

| |

| 3.6.5 学习阅读策略 |

| |

|

各科教师均须因应本科特点协作,指导学生阅读,让他们掌握不同的阅读策略: |

| |

|

学生需具备一定的语文能力才可进行阅读,因此可由中国语文科、英国语文科教师与学校图书馆主任协作,在语文课及图书课中指导学生一般的阅读策略,帮助学生搜寻资讯和理解一般文本的内容。 |

| |

|

语文以外各学科的书籍,如数学、常识,常包含专门、特殊的术语和概念,学生需具备相应的前备知识,才可以提高阅读的成效,相关科目的教师应指导学生有关的前备知识及阅读策略。 |

| |

|

例子∶不同学科的阅读策略学习目标 例子∶不同学科的阅读策略学习目标 |

| 指导学生阅读是所有教师的责任,透过沟通、协作,各科可以拟设不同阅读策略的学习目标,以帮助学生发展从阅读中学习的能力。例如: |

|

中国语文科、英国语文科可以透过课文指导学生运用各种阅读策略,如词义推断、情节预测、提问、找主题句和关键字词,让学生先学会阅读。 |

|

数学科鼓励学生阅读不同的数学图书、如富有趣味的、阐述概念的、记叙数学家故事的图书,培育学生学习数学的兴趣及发展逻辑思考能力。 |

|

常识科鼓励学生阅读多样化的材料,包括报章、杂志、网页等,丰富学生各方面的知识,提升理解能力,并培养多角度思考的能力。 |

|

|

|

创设情境,让学生在学习过程中有机会重复及深化使用所学的阅读策略。 |

|

透过跨科协作,安排阅读活动,让学生有机会在不同学习领域运用所学的阅读策略,提升阅读效能。 |

|

培养学生懂得选取合适的阅读策略,加强后设认知的能力。 |

|

| |

| 3.6.6 善用科技 |

| |

|

学生需透过实际的经验,掌握如何在学习上应用科技,这包括运用资讯科技及其他媒体去搜寻、存取、选择、分析及综合资料,并表达意念或报告阅读感想和心得。 |

|

善用电子资源,鼓励电子阅读。 |

|

建设校本电子阅读及网上阅读平台,供学生、教师、家长阅读,并交流阅读心得,分享阅读成果。 |

|

| |

| 3.6.7 引进校外资源 |

| |

|

邀请家长定期参与亲子阅读活动。 |

|

善用社区资源,例如,邀请来自大专院校和专业组织或机构的专家,为教师、学生及家长举办培训工作坊,以及协作推广校园阅读。 |

|

利用公共图书馆提供的各种服务,例如,阅读嘉年华、儿童及青少年阅读计划(包括参选阅读报告「每月之星」、儿童英文文艺创作坊、亲子阅读工作坊、专题故事剧场)、图书馆资源和服务的推广介绍。 |

|

| |

| 3.6.8 加强沟通,建立协作文化 |

| |

|

利用各种沟通的渠道,如定期教学分享会、专业发展日等,让各科教师共同商讨全校参与推动阅读的方向,并取得共识,为协作作适切的规划。 |

|

教师亦可透过日常的交流、对话,了解各科的教学内容、进度及限制,探索协作的需要和可行性,按情况拟订跨科协作的切入点。 |

|

| |

| |

| 3.7 对学生的期望 |

| |

| 对学生寄予合理的期望,能激发他们从阅读中学习,在阅读技能、习惯和态度各方面作出改善。 |

| |

| 3.7.1 预期学习成果 |

| |

| 学生在阅读能力的发展可能有不同的起步点,但只要有适当的指导和支持,可预期他们能够从一个「初学的阅读者」发展为「进阶的阅读者」,甚至成为「精通的阅读者」。 |

| 领域 |

|

| 技能及策略 |

| 「学会阅读」与「从阅读中学习」 |

|

| 阅读提示 |

| 最初需要插图及声音提示,帮助理解内容 (英文科最显著) |

|

综合运用各种提示,包括视像、上文下理、词汇、句法、语义等,以理解内容 |

|

| 阅读深度 |

| 包括不同层次的阅读∶「阅读文字」 (表层理解)、「阅读含意」 (推论)、「言外之意」 (评价) ,而以「阅读文字」为主 |

|

包括不同层次的阅读∶「阅读文字」 (表层理解)、「阅读含意」 (推论)、「言外之意」 (评价),而以「阅读含意」和「言外之意」为主 |

|

| 文本类型 |

| 涉猎的文本类型较单一,内容简单,篇幅较短,如童谣、故事、寓言等 |

|

涉猎的文本类型较广泛,逐渐能够阅读内容较复杂及篇幅较长的小说和非小说文本,并阅读多样化的材料,包括文学作品、网上百科全书、报刊、杂志、标志和说明书等 |

|

| 教师及家长支援 |

| 在家长、教师指导及支援下阅读(透过朗读和伴读) |

|

家长、教师的支援可减少,逐渐发展到独立阅读 (独自阅读),同时因应阅读文本和课业的性质,调适阅读策略和速度 |

|

| 学习成果展示 |

| 学生透过表达及分享阅读心得,反映他们在思维能力和理解能力方面的发展 |

|

| 主要复述内容,如复述故事、绘图 |

|

能复述内容,还发展到解释概念和程序(如提交内容摘要、示范);进而评价内容 (如书评、评论);综合内容 (如辩论、讨论和论坛)和创作 (如音乐剧、戏剧和图片故事) |

|

| 能连系生活和知识,对文本的内容有个人的感受 |

|

能连系生活经验、学习经历、社会或世界议题和事件,对文本有个人的看法 |

|

| 态度、动机及习惯 |

| 选书 |

|

| 动机 |

| 因外在的赞赏和奖励而阅读 |

|

自发阅读,期望从阅读中掌握技能,并享受阅读 |

|

| 参与阅读活动 |

| 由家长或教师安排阅读活动 |

|

自发参与多元化、优质的阅读活动 |

|

| 习惯 |

|

| 资源 |

| 阅读家中及校内图书馆的材料 |

|

利用公共图书馆、互联网及社会提供的其他资源作阅读材料 |

|

| 时间 |

|

|

| |

| 3.7.2 中国语文教育及英国语文教育两个学习领域的特定阅读能力 |

| |

|

中国语文和英国语文课程就「阅读范畴」的学习设有「基本能力」的要求,描述学生在第一、二、三各学习阶段结束时所必须掌握的阅读能力。 |

|

教育局引入基本能力评估 (全港性系统评估及学生评估),以协助学校了解学生应有的阅读水平。「全港性系统评估」于小三、小六及中三实施,学校可根据「全港性系统评估」报告有关阅读的数据,提升学与教策略。 |

|

学校应帮助学生达至基本能力或以上的水平,并跟进辅导未达水平的学生。 |

|

教育局亦根据中国语文及英国语文课程的学习目标及学习重点,制作「学习进程架构」的学与教资源,以八阶「学习成果」描述学生在小一至中六阅读范畴的学习表现(包括能力、策略,以及兴趣、态度和习惯)及进程,供教师参考。 |

|

| |

| 3.7.3 评估阅读成果 |

| |

| 评估有助教师了解学生实际所学,若能向学生提供回馈,指出可如何改善,更能引发他们学习的动机。最有效的评估是采用不同的方法让学生作出反思,并与他人分享阅读的经验,例如: |

|

着学生随意复述素材的中心思想,或预测当中的情节发展,藉以评估学生对所读内容的理解程度,以及运用逻辑思维和想像的能力。 |

|

透过一些师生交流会或读书会,让学生就阅读素材中所反映的问题,进行讨论和分享意见,以表现个人的态度和价值观;亦可要求学生完成习作,以展示他们在阅读、掌握资讯和处理资料的能力及有关的学习成果。 |

|

要求学生编制阅读记录表或学习历程档案,记录表的内容包括阅读纪录、阅读习作、反思,以及教师、朋辈和家长的回应。这些记录表有助教师了解学生的阅读习惯和进度,并诊断学生的阅读困难,亦帮助学生检视自己的阅读进度。 |

|

以问卷调查了解学生在校内和家中的阅读习惯,以及他们对阅读的态度。 |

|

将学生参与阅读活动的情况记录下来。这些记录提供了有关学生阅读动机和阅读兴趣的有用资料。 |

|

检视班级或学校图书馆的借阅图书纪录,以了解学生借阅阅读材料的数量和种类。教师可要求学生为借阅材料评分,以反映他们的兴趣和理解程度。 |

|

| |

| |

| 3.8 对学校的支援 |

| |

| 除了以上建议,教育局亦提供以下支援,协助学校和教师推广「从阅读中学习」∶ |

|

制作学与教资源套,供教师和学校图书馆主任使用,主要介绍图书馆服务和资源,例如,阅读推广活动、学校图书馆资讯站、专业发展及培训课程资讯。 |

|

|

每年为教师和学校图书馆主任举办各种研讨会、工作坊和分享会,以交流推广阅读的心得,例如,阅读荟萃。 |

|

|

推行一些有关「从阅读中学习」及「跨课程阅读」的协作研究及发展(种籽)计划。 |

|

为学校提供中英文广泛阅读的津贴。 |

|

鼓励家校合作,为家长编制阅读单张及小册子,并在各区举办研讨会,让家长了解阅读的重要,鼓励从幼儿教育开始,进行亲子阅读。 |

|

透过香港教育城「教育局一站式学与教资源平台」,提供阅读资源,并发展优质的阅读及交流平台。 |

|

|

| |

| |

| 附注 |

| |

| 1 |

Chall, J. S. (1996). Stages of Reading Development (2nd ed.).Fort Worth, TX: Harcourt-Brace. |

| 2 |

《全球学生阅读能力进展研究(PIRLS)(2011)》报告 |

|

| |

| |

| 附录 |

| |

| 附录一 跨课程阅读∶跨科协作示例一 |

| |

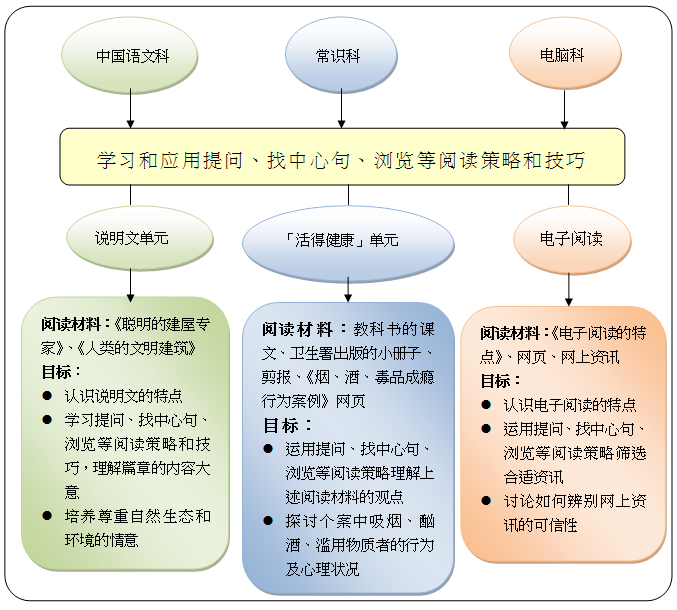

| 五年级各学科教师共同设定要学习的阅读策略和技巧,透过跨课程阅读,不同科目的教师按实况为学生提供机会在本科应用、内化所学的阅读策略或技巧,以提升阅读能力∶ |

|

中国语文科∶透过说明文单元,除了学习阅读说明文类作品的策略,亦学习浏览、找主题句,以及自我提问的阅读技巧,以自我检视能否掌握文章的内容重点。 |

|

常识科及电脑科∶两科的学习材料均有不少是说明文字,教师在了解学生于中国语文科学习阅读策略的进度后,亦在本科的阅读材料上,要求学生使用曾学习的阅读策略或方法,自行找出材料的主要观点,以方便作课堂讨论。教师将学生在课堂的阅读能力表现,回馈语文科教师。 |

| |

|

|

|

| |

| 附录一 跨课程阅读∶跨科协作示例二 |

| |

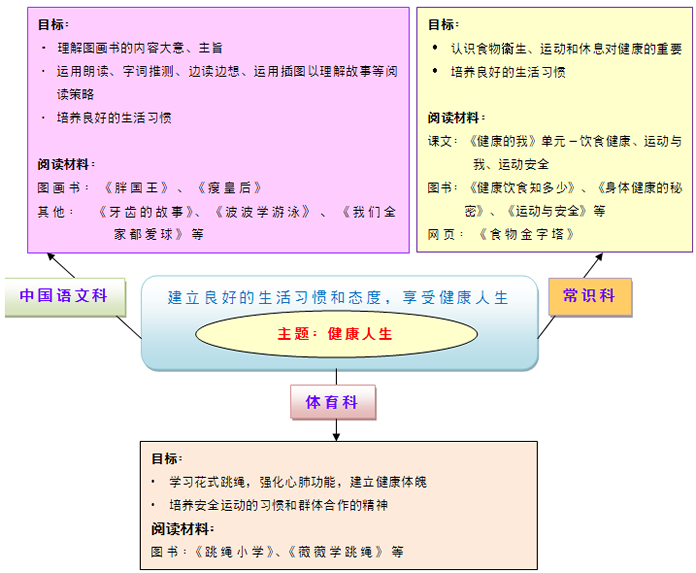

| 各学科共同拟订阅读主题「健康人生」,在三年级进行跨课程阅读: |

|

中国语文科∶教师指导学生阅读与「健康人生」相关的图画书和篇章,让学生运用不同的阅读策略,包括理解字词、利用插图推断文意,并训练思考能力,引导学生连系个人生活,反思自己是否活得健康。 |

|

常识科∶透过《健康的我》单元,让学生认识食物卫生、运动和休息对健康的重要,并连系曾阅读的图画书,培养学生均衡饮食与安全运动的习惯。 |

|

体育科∶指导学生学习花式跳绳,强化心肺功能,并培养群体合作的精神,实践身心健康的生活。 |

| |

|

|

|

|

| |

| 附录一 跨课程阅读∶跨科协作示例三 |

| |

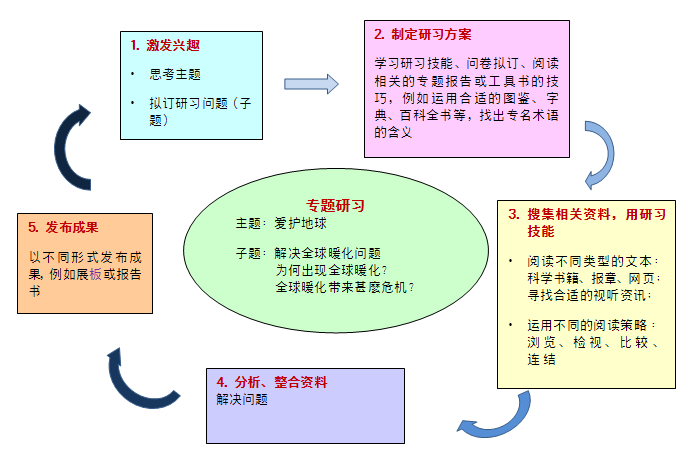

| 学校配合专题研习,实践跨课程阅读: |

|

语文科、常识科、数学科协作,设定专题研习的题目为「爱护地球」,并按专题研习的需要,设计各科的学习目标作为日常的教学指引,然后着学生按自己喜欢研究的子题,如「解决全球暖化问题」,分组制定研习方案,并运用浏览、检视、比较、连结等阅读策略阅读不同类型的文本,包括科学书籍、报章、网页等,又利用图鉴和百科全书解决理解专有名词的难点。学生同时分工浏览「全球暖化」的网页,连系已有知识和阅读经历,选择适当的资料,并参考曾阅读的书籍拟订问卷;待搜集资料及分析问卷结果后,整合数据,找出全球暖化问题出现的原因、带来的危机及可解决的方法。学生可用展板或报告书的形式发布研习成果。 |

|

学生在进行专题研习时,学校图书馆主任负责提供资源,如举行主题阅读月,以地球资源、全球暖化、温室效应等主题,展览相关图书,鼓励学生借阅,为校园营造阅读氛围。 |

| |

|

|

|

|

| |

| 附录二 学校推动跨课程阅读示例 |

| |

| 学校背景: |

|

积极推动阅读,已建立良好的阅读氛围 |

|

已有课程统整经验 |

|

教师乐于协作 |

|

以「认识本土历史,发展阅读策略,培养阅读兴趣」为学校关注事项 |

| 年级∶四年级 |

| 主题:香港风情 |

| 目标:配合学校关注事项,推动跨课程阅读∶ |

|

透过阅读与香港本土历史发展和生活相关的作品,提升学生的阅读兴趣,拓宽阅读面; |

|

透过跨课程阅读,让学生运用摘要、推论、统整、归纳等阅读策略,提升学生阅读资讯性文本的能力; |

|

认识香港历史发展和生活特色,培养保育本土文化的意识。 |

| 协作科目:中国语文、常识、电脑、图书 |

| |

| 小学课程统筹主任、各科教师的任务和角色: |

|

小学课程统筹主任: |

| |

|

统筹各科进行跨课程阅读的会议; |

| |

|

协调各科的教学进程,调适及统筹各科组设计阅读的学习内容和活动; |

| |

|

筹备及安排「香港风情」的联课活动。 |

|

中国语文科教师: |

| |

|

指导学生阅读《弥敦道名字的由来》、《渔港风情》等文章,让他们认识说明文类的特点,以及懂得运用找关键词句、主题句的策略,归纳文章的中心思想; |

| |

|

引领学生阅读多则与香港历史文化相关的剪报,如《永利街保育》、《再见菜园村》,深化对主题的认识,并运用所学的阅读策略; |

| |

|

组织读书会,安排学生阅读配合主题的图书,如《香港故事》、《浓浓淡淡港湾情》,让学生享受与人分享图书的乐趣。 |

|

常识科教师: |

| |

|

举办专题讲座「大澳棚屋」,引发学生关心香港本土历史文化的兴趣; |

| |

|

透过《大澳棚屋》、《新界乡村寻情》、《九龙寨城》等篇章,引导学生认识香港乡村及早期都市的生活面貌; |

| |

|

指导学生综合各科所学,进行专题研习,培养保育本土文化的意识。 |

|

电脑科教师: |

| |

|

透过「围村轨迹」、「三栋屋博物馆」等网上阅读材料,教授浏览网页及下载资料的技巧; |

| |

|

指导学生因应阅读目的和需要,筛选资料,并能作适度的统整和归纳; |

| |

|

指导学生制作简报。 |

|

学校图书馆主任: |

| |

|

配合阅读的主题,添置新的图书和资源; |

| |

|

编写「香港风情」阅读册,为各科提供阅读书目,如《香港老地方见》、《香港掌故》,鼓励学生大量阅读; |

| |

|

以「香港风情」为主题,举办专题书展,并制作展板及举行问答比赛,提升学生的阅读动机和兴趣。 |

| 学习成果: |

|

拓宽阅读面,增加阅读量:学生透过不同渠道和媒体,大量阅读与「香港风情」相关的文章、图书、新闻稿和小册子,除拓宽阅读面,增加阅读量,也延展了阅读兴趣,发展自学能力。 |

|

提升阅读能力:学生能运用各科所学的知识和策略进行专题研习,例如,能因应任务的要求,从不同的阅读材料筛选有用的资料,并作适度的综合、归纳,再透过简报和口头报告,生动、扼要地展示研习成果。 |

|

认识、关心本土历史和文化:学生透过各科不同的阅读材料和学习活动,加深对香港历史发展和文化特色的认识,并提升保育香港文物和文化的意识。 |

|

| |

| 附录三 学校建立的跨课程阅读协作机制示例 |

| |

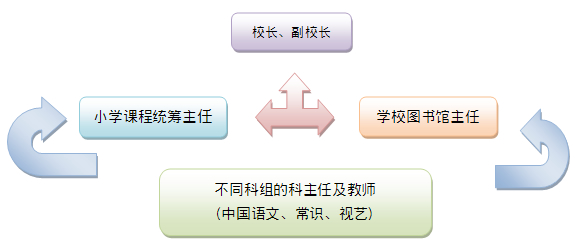

| 例子一∶ 学校主导推动跨课程阅读 |

| |

|

| |

| 协作概况: |

|

校长、副校长、小学课程统筹主任与各科主任和学校图书馆主任,就学校关注事项,共同协商跨课程阅读的目标和主题: |

| |

|

目标:培养学生的阅读兴趣和能力,协助建立正面的价值观和态度,巩固他们对积极人生的看法 |

| |

|

主题:「活出彩虹」 |

| |

|

子题: |

小一:愉快校园 |

| |

|

|

小二:关怀你我他 |

| |

|

|

小三:成长快拍 |

| |

|

|

小四:蜕变中的我 |

| |

|

|

小五:踏上青春路 |

| |

|

|

小六:热爱生命 |

|

各科就本科特色提出具体的阅读计划,包括学习内容、相关阅读策略、活动、所需的资源及支援。 |

|

小学课程统筹主任与各科协调及商议,订立具体的实施方案,包括实施日期、协作科目、阅读活动、成效评鉴计划。 |

|

学校图书馆主任全力支援及协调,包括: |

| |

|

设定主题阅读月,提供配合主题的图书及参考资料; |

| |

|

设计全校参与的阅读活动,为各年级拟定广泛阅读计划; |

| |

|

训练家长义工当伴读大使,指导学生阅读及研习技巧。 |

|

各科教师推展计划时,因应学生的学习表现,调适学与教的内容和进度,并与其他教师沟通,加深了解学生的学习进程。 |

|

课程发展组不时与教师沟通,因应需要作出协调和提供支援,并透过教师及学生的访谈、教师及学生的问卷、学生作品等,检视活动的成效。 |

| 特点: |

|

学校主导:校长、副校长、小学课程统筹主任先订立跨课程阅读的目标和主题,再由各科组提出具体的计划。 |

|

全校参与:校长、副校长、全体师生共同参与。 |

|

沟通协作:各科教师不时沟通,课程发展组提供协调和支援。 |

|

反思检讨:校长、副校长、课程发展组负责监察及检视活动的成效。 |

|

| |

| 附录三 学校建立的跨课程阅读协作机制示例 |

| |

| 例子二∶教师主导推动跨课程阅读 |

| |

|

| |

| 协作概况: |

|

教师发觉二年级某些科目的学习内容有相关的地方,为了提升学与教的效益,于是向校方建议以「亲亲大自然」为主题,组织跨科协作活动; |

|

校方接纳教师的建议,并由小学课程统筹主任与各科主任协商细节; |

|

以下科目同意参与跨课程阅读活动,并选定协作的学习内容和学习重点: |

| |

|

中文科:「我爱大自然」-引导学生运用找关键词、主题句等阅读策略,并感受作者爱护自然的情感 |

| |

|

常识科:「郊游好去处」-协助学生建立珍惜资源、爱护环境的价值观 |

| |

|

视艺科:「拼贴画:郊游乐」-指导学生善用废物制作拼贴画 |

|

小学课程统筹主任从时间表编排、人手调配、购买图书等方面,灵活调拨资源,全力支持教师推行上述活动; |

|

学校图书馆主任提供支援,例如,建议阅读材料,购买图书,举办主题书展; |

|

以上科目教师引导学生阅读和学习,协助学生建构知识,并发展沟通、协作、创意和批判性思考等能力; |

|

小学课程统筹主任、各科主任和学校图书馆主任检视计划的成效,并构思优化计划。 |

|

教师同意逐步扩大跨课程阅读活动的规模: |

| |

|

纵向:为更多级别构思跨课程阅读活动 |

| |

|

横向:向各级推动更多科组参与协作 |

| 特点: |

|

教师主导:教师主动提出进行跨课程阅读活动,校长接纳建议,再由各科组协商计划具体的内容。 |

|

设立试点:以二年级为试点,中国语文、常识和视艺科率先参与。 |

|

赋权教师:校方赋权教师发展课程,并从行政安排和资源调拨等方面,为教师提供额外的支援。 |

|

持续发展:教师总结经验,从纵向和横向推展跨课程阅读。 |

|

| |

| |

| 参考文献 |

| 所列参考资料非遍举无遗,以下只列出部分,供读者参考。 |

| 书刊 |

| 天下杂志教育基金会编著(2009)。阅读,动起来2-香港阅读现场。台北:天下杂志股份有限公司。 |

| |

| 李玉梅(译)(2009)。阅读的力量-从研究中获得的启示(原作者:Stephen D. Krashen)。台北:心理出版社股份有限公司。 |

| |

| 李杰江、彭新强(2008)。元认知:学会学习的核心。香港:香港中文大学香港教育研究所。 |

| |

| 林合懋(译)(2004)。儿童发展指标(原作者:Chip Wood)。台北:远流出版事业股份有限公司。 |

| |

| 林佩蓉、蔡慧姿(译)(2003)。统整式语文教学的理论与实务:行动研究取向(原作者:C. C. Papppas, B. Z. Kiefer, L. S. Levstik)。台北:心理出版社股份有限公司。 |

| |

| 孙鹤云(译)(2011)。晨读10分钟(原作者:南美英)。台北:天下杂志股份有限公司。 |

| |

| 马燕(译)(2002)。幼儿评量(原作者:Gayle Mindes, Harold Ireton, Carol Mardell-Czudnowski)。台北:洪叶文化事业有限公司。 |

| |

| 徐静娴(2007)。课程统整与多元识读:从教师合作探究到师培课程实践台北:学富文化事业有限公司。 |

| |

| 秦丽花(2007)。数学阅读指导的理论与实务。台北:洪叶文化事业有限公司。 |

| |

| 孙剑秋(2011)。阅读评量与写字教学。台北:五南图书出版股份有限公司。 |

| |

| 陈佩正、林文生等(译)(2002)。与统整课程共舞-教学实务与理论(原作者:Chris Stevenson, Judy F. Carr)。台北:远流出版事业股份公司。 |

| |

| 国际学生评估项目中国上海项目组编(2010)。质量与公平:上海2009年国际评估项目(PISA) 结果概要。上海:上海世纪出版股份有限公司。 |

| |

| 杨龙立、潘丽珠(2001)。统整课程的探讨与设计。台北:五南图书出版股份有限公司。 |

| |

| 课程发展议会(2002)。基础教育课程指引-各尽所能.发挥所长 (3B)。香港:教育署。 |

| |

| 谢锡金、林伟业、林裕康、罗嘉怡(2005)。儿童阅读能力进展-香港与国际比较。香港:香港大学出版社。 |

| |

| Douglas J. Hacker, John Dunlosky, Arthur C. Graesser (1998). Metacognition in Educational Theory and Practice. NJ: L. Erlbaum Associates. |

| |

| Douglas. J. Hacker, John Dunlosky, Arthur C. Graesser (2009). Handbook of Metacognition in Education. New York: Routledge. |

| |

| Hope J. Hartman (2001). Metacognition in Learning and Instruction : Theory, Research and Practice. Dordrecht; Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. |

| |

| HKPISA Centre (2011). The Fourth HKPISA Report, PISA 2009 (2011). Hong Kong: HKPISA Centre, CUHK. |

| |

| Ina V.S. Mullis, Ann M. Kennedy, Michael O. Martin, Marian Sainsbury (2006). PIRLS 2006 Assessment Framework and Specifications (2nd Edition). TIMSS & PIRLS International Study Center : International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Chestnut Hill, MA: Boston College. |

| |

| Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Ann M. Kennedy, Pierre Foy (2007). PIRLS 2006 International Report, IEA’s Progress in International Reading Literacy Study in Primary Schools in 40 Countries. TIMSS & PIRLS International Study Center : International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Chestnut Hill, MA: Boston College. |

| |

| OECD (2010). PISA 2009 at a Glance. Paris: OECD Publishing. |

| |

| Richard T. Vacca & Jo Anne L. Vacca (2005). Content Area Reading: Literacy and Learning across the Curriculum. Boston, MA: Pearson / Allyn and Bacon. |

| |

| Susan E. Israel…[et al.] (2005). Metacognition in Literacy Learning : Theory, Assessment, Instruction, and Professional Development. NJ: L. Erlbaum Associates. |

| |

| 网址 |

香港大学教育学院中文教育研究中心:PIRLS 全球学生阅读能力进展研究

http://www.chineseedu.hku.hk/ChineseTeachingMethod/pirls/index.htm |

| |

教育局:从阅读中学习

|

| |

教育局:《亲子阅读乐趣多-给0-9岁孩子的家长》单张

|

| |

教育局:《亲子阅读乐趣多-给0-3岁的家长》小册子

|

| |

教育局:《亲子阅读乐趣多-给3-6岁的家长》小册子

|

| |

教育局:《亲子阅读乐趣多-给6-9岁的家长》小册子

|

| |

教育局:学校图书馆服务

|

| |

教育局一站式学与教资源平台

http://www.hkedcity.net/edbosp/ |

| |

学生国际能力评估计划香港中心:《学生国际能力评估计划》

http://www.fed.cuhk.edu.hk/~hkpisa/index_c.htm |

| |

OCED: Programme for International Student Assessment (PISA)

http://www.pisa.oecd.org |

| |

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS 2011): IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement: PIRLS 2011

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/ |

| |